![]()

![]()

Venèzia.

Città del Veneto, capoluogo di regione e della provincia omonima. Sorge al centro dell'omonima laguna, con la quale ha stretti legami di carattere ambientale e socio-economico. 271.073 ab. CAP 30100. - Econ. - Nella città storica prevalgono le attività terziarie: commerciali, amministrative, direzionali, culturali (grande importanza hanno l'università e l'Istituto universitario di architettura) e turistiche. Proprio il turismo (V. è una meta di grandissimo richiamo, a livello mondiale) rappresenta una notevole risorsa, ma pone delicati problemi di gestione. Le attività di carattere più strettamente industriale, invece, si concentrano prevalentemente nei territori di terraferma. Nonostante il calo del numero degli occupati e una generale crisi, il polo industriale più importante (non soltanto di V., ma di tutta la regione) permane quello di Porto Marghera, con i settori petrolchimico, metallurgico, cantieristico. Attività di carattere industriale sono presenti anche a Mestre. Importanti nella città sono anche le industrie della pesca (Burano), cartarie e tipografiche. Celebre è l'industria del vetro di Murano. Una rinomata produzione artigianale è quella dei merletti e dei ricami (a Burano e Pellestrina); si ricorderanno poi, tra le altre, quelle degli smalti, dei vetri, delle oreficerie, delle ceramiche, dei mobili in stile. Il porto commerciale di Marghera è un punto di riferimento per i traffici di tutto il Veneto e per parte dell'area padana e alpina. Mestre ha grande importanza anche per i collegamenti stradali, autostradali e ferroviari. - Popol. - Dopo aver fatto registrare un incremento nei decenni Cinquanta-Sessanta, la popolazione comunale ha cominciato in seguito a diminuire. Se ci si riferisce alla città di V. propriamente detta (escludendo Mestre e gli altri insediamenti di terraferma) il calo della popolazione risale già al periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Questo decremento demografico è essenzialmente legato ai gravi problemi da cui è afflitta la città (degrado fisico-funzionale, alti costi d'intervento per la conservazione dei beni artistici, elevato costo della vita, disagi abitativi). - St. - Sin dall'età romana erano insediate presso la zona costiera e le isole piccole comunità dedite ad attività di mare; la vera e propria origine della città è messa in relazione con le invasioni barbariche nell'Italia settentrionale (secc. V-VII) e, in particolare, col confronto tra Longobardi e Bizantini nell'area veneta. La caduta dei capisaldi bizantini di Altino, Oderzo e Padova provocò un afflusso di popolazione nelle isole della laguna; l'area, del resto, aveva rappresentato una possibilità di rifugio già all'epoca delle offensive dei Visigoti e degli Unni (V sec.). In questa zona prese così forma il ducato bizantino della V., posto alle dipendenze dell'esarcato di Ravenna. Nel ducato emersero via via tendenze autonomistiche, favorite dal progressivo ridimensionamento della potenza bizantina in Italia e, in particolare, dalla caduta dell'esarcato di Ravenna (751). Dal 742 sede del governo fu Malamocco (il centro politico del ducato in precedenza era stato prima a Cittanova e poi a Eraclea). Proprio a Malamocco, nell'810, si arrestò il tentativo del franco Pipino, re d'Italia, (che aveva già preso Grado, Eraclea e Chioggia) di conquistare l'area lagunare; alla resistenza degli abitanti si aggiunse il sostegno bizantino: fu l'ultima occasione in cui l'Impero d'Oriente accorse a sostegno dei lagunari. Nell'812 la sovranità bizantina sulla zona venne ratificata da un trattato sottoscritto da Carlo Magno e dall'imperatore Michele I Rangabé. La minaccia franca indusse i lagunari a spostare la capitale nell'isola di Rialto che, per la sua centralità, forniva maggiori garanzie di sicurezza: tra il IX e il X sec. cominciò così a prendere forma la città di V., chiamata dapprima civitas Rivoalti e, in seguito civitas Venetiarum. Nell'828 furono trasferite nell'isola di Rialto (da Alessandria d'Egitto) le reliquie di san Marco evangelista, che divenne patrono della città (affiancando san Teodoro). Nell'840 il Pactum Lotharii, riconfermato poi in diverse occasioni, garantì a V. relazioni positive con l'Impero carolingio; la città riuscì anche a rinforzare l'intesa con l'Impero bizantino, cui offrì sostegno contro gli Arabi. Lo sviluppo economico di V. fu favorito dall'assoluto predominio acquisito sulle fruttuose rotte commerciali mediterranee (particolare importanza ebbero i traffici con l'Oriente e con Bisanzio), in un quadro di sostanziale arretratezza delle regioni europee centro-occidentali. Nella seconda metà del X sec., per assicurarsi il controllo delle vie di navigazione, V. impugnò le armi contro Slavi e Saraceni; al 1000 risale la spedizione in Dalmazia, da cui la città si fece promettere fedeltà e sostegno contro gli Slavi: il doge Pietro Orseolo II si garantì nell'occasione il titolo di duca della Dalmazia (in seguito sarà prerogativa dogale anche il titolo di duca della Croazia). Nell'XI sec. la supremazia veneziana nell'Adriatico fu ratificata dalla Bolla d'Oro (1082), concessa dall'imperatore bizantino Alessio Comneno in cambio dell'aiuto ricevuto contro i Normanni di Roberto il Guiscardo: con la bolla furono riconosciuti a V. amplissimi privilegi commerciali. Nel secolo successivo, con l'intervento nelle crociate e l'acquisto di empori e scali, V. si assicurò una posizione di primo piano nel Levante; con il Pactum Warmundi del 1123 i privilegi veneziani furono estesi a tutte le città del Regno di Gerusalemme. Grande importanza per le fortune di V. in Oriente ebbe la quarta crociata; ottenuta Zara nel 1202, in seguito alla conquista di Gerusalemme e alla creazione dell'Impero latino d'Oriente (1204) il doge Enrico Dandolo acquisì notevoli possedimenti in Morea, a Candia e nelle isole dell'arcipelago: V. divenne così la potenza dominante in Oriente, anche se tale situazione si protrasse soltanto fino alla caduta dell'Impero latino e al Trattato di Ninfeo (1261). La prepotente ascesa della Repubblica nel Mediterraneo creò i presupposti per il conflitto con Genova, che durò fino al Trecento; la prima fase dello scontro (1256-70) ebbe come scenario l'Oriente e conobbe alterne vicende. Alla fine del XIII sec. le ostilità si trasferirono nell'Adriatico: V. fu battuta nel 1298 presso Curzola; l'anno successivo venne siglata la Pace di Milano. Il confronto si riaccese tra il 1350 e il 1355, ma visse la sua fase decisiva tra il 1378 e il 1381, con la guerra di Chioggia; la località, conquistata in un primo tempo dai Genovesi, venne riguadagnata ai Veneziani da Vettore Pisani, che ebbe la meglio sulle navi genovesi. Il conflitto si concluse con la Pace di Torino (1381); il successivo declino di Genova lasciò campo libero a V. nei suoi traffici con l'Oriente. Tra la fine del Duecento e il Trecento si verificarono anche importanti eventi nella vita politica interna della Repubblica: la cosiddetta serrata del Maggior Consiglio (1297-99) e alcune congiure aristocratiche (quelle di Baiamonte Tiepolo e Marco Querini, 1309 e 1310, e di Marino Faliero, 1355) che vennero sventate. Dopo la guerra di Chioggia iniziò la vera e propria espansione di V. sulla terraferma veneta, dettata dalla necessità di contenere l'avanzata delle signorie dell'area padana. Tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento la Repubblica entrò in possesso di Castelfranco, Ceneda, Treviso, Padova, Vicenza, Verona e di quasi tutto il Friuli. Vinte alcune resistenze interne, la penetrazione in terraferma ricominciò sotto il doge Francesco Foscari (1423-57); gli interessi veneziani entrarono così in contrasto con quelli del ducato di Milano. Il conflitto con Filippo Maria Visconti terminò con la Pace di Ferrara (1428) che sancì il passaggio di Bergamo e Brescia a V., che, nel 1447, acquisì anche Crema. La Pace di Lodi (1454) stabilì presso l'Adda la linea di confine tra lo Stato veneziano e quello milanese. Con la Pace di Bagnolo (1484) i domini veneziani si estesero al Polesine di Rovigo. Anche la Romagna e alcuni porti pugliesi (Brindisi, Monopoli, Otranto, Trani) entrarono poi nell'orbita veneziana. L'espansione territoriale di V. assunse così dimensioni preoccupanti per gli altri grandi Stati italiani, che unirono le loro forze nella Lega di Cambrai (1508), caldeggiata da papa Giulio II; il pontefice favorì, inoltre, l'adesione alla coalizione antiveneziana di Massimiliano d'Asburgo, interessato al Trentino, e di Luigi XII, re di Francia, che mirava a ingrandire i suoi domini lombardi. V., sconfitta ad Agnadello (1509) e Polesella (1510), dovette ridimensionare le sue ambizioni. I Veneziani riuscirono comunque a trarre vantaggio dai dissidi interni all'alleanza, limitando, in tal modo, le perdite territoriali; l'adesione alla Lega santa (1511), promossa dallo stesso Giulio II in funzione antifrancese, consentì, infatti, alla Repubblica il recupero di una buona parte dei possedimenti precedentemente ceduti. Con il Trattato di Noyon (1516), sottoscritto da Francesco I di Francia e Carlo I di Spagna (divenuto poi imperatore col nome di Carlo V), V. perfezionò il recupero dei territori veneti. In seguito, la politica estera veneziana fu incentrata soprattutto sulla salvaguardia dei possedimenti d'oltremare, dove imperversava la potenza turca: nel corso del XVI sec. la Repubblica perse buona parte delle isole egee, Malvasia, Nauplia e Cipro, senza ottenere, peraltro, alcun beneficio dalla vittoria della Lega santa a Lepanto (1571). Nello scenario italiano dominato dagli Spagnoli, V. scelse un atteggiamento di neutralità, orientato al mantenimento della propria indipendenza. Nei primi anni del Seicento il Senato fu protagonista di un'accesa polemica di carattere giurisdizionale con papa Paolo V, non recedendo dalle proprie posizioni neanche di fronte all'interdetto pontificio (1606). Nel 1616-17 V. fu opposta all'Austria nella guerra di Gradisca, sostenuta per salvaguardare i confini orientali dei propri possedimenti di terraferma. Tra il 1645 e il 1669 fu impegnata nella strenua difesa di Candia, che finì, tuttavia, nelle mani dei Turchi. Nella parte finale del secolo V. riuscì comunque a riguadagnare qualche posizione nel Mediterraneo, riacquistando la Dalmazia, la Morea, alcune isole e porti greci (Pace di Carlowitz, 1699). La Morea e i possedimenti egei ritornarono presto, però, nelle mani dei Turchi, in seguito a una nuova guerra e alla successiva Pace di Passarowitz (1718). Nel Settecento la Repubblica di V. conobbe, quindi, un inesorabile declino politico, temperato peraltro da un clima culturale sempre vivace. Nella seconda parte del secolo, le vittorie riportate da A. Emo sui Barbareschi furono il canto del cigno della potenza veneziana. Dopo l'ingresso delle armate rivoluzionarie in Italia, il territorio di V. divenne terreno di scontro tra le milizie francesi e quelle austriache. Con l'abdicazione del doge Ludovico Manin (12 maggio 1797), V. passò per pochi mesi sotto il dominio francese; con il Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) fu ceduta all'Austria, insieme ad altri territori italiani. Nel dicembre 1805 (Trattato di Presburgo) passò a far parte del Regno Italico. Ritornata sotto gli Austriaci nel maggio 1814, appartenne al Regno lombardo-veneto. Grande protagonista dei moti del 1848 (V. OLTRE, Rivoluzione e assedio di V.), la città confluì nello Stato italiano soltanto con il Trattato di Vienna (3 ottobre 1866), dopo la III guerra d'indipendenza. V. ha dato i natali a molti personaggi illustri; tra gli uomini di cultura e di scienza, si ricorderanno F. Algarotti, P. Bembo, C. Goldoni, C. e G. Gozzi, P. Sarpi; tra i musicisti B. Marcello e A. Vivaldi; tra gli artisti Tiepolo e Tintoretto. Si menzioneranno, inoltre, i navigatori S. Caboto e M. Polo, i patrioti A. ed E. Bandiera e D. Manin, e i papi Gregorio XII, Eugenio IV, Paolo II, Alessandro VIII, Clemente XIII. ║ Per l'assetto politico-istituzionale della Repubblica di V., si rimanda alle singole voci: V. DOGE, CONSIGLIO DEI DIECI, MAGGIOR CONSIGLIO, PREGADI, QUARANTIA. ║ Blocco di V.: assalto della piazza di V., abbandonata dalle milizie franco-italiane del viceré Eugenio di Beauharnais, messo in atto dagli Austro-Inglesi il 3 ottobre 1813. La difesa si protrasse a lungo in condizioni sempre più difficili, finché il 19 aprile 1814, con la Convenzione di Schiarino-Rizzino la città, l'arsenale e le navi dello schieramento franco-italiano furono consegnate agli Inglesi. ║ Rivoluzione e assedio di V. (1848-49): il moto fu innescato dalla notizia della Rivoluzione di Vienna, diffusa in città il 16 marzo 1848; il giorno seguente la sommossa popolare conseguì la liberazione di detenuti politici, tra i quali erano D. Manin e N. Tommaseo. Nuove sollevazioni si accesero nei giorni successivi, in seguito agli echi dell'insurrezione di Milano; le agitazioni riguardarono soprattutto la zona dell'arsenale. In seguito alla cacciata degli Austriaci (22 marzo) fu costituito un Governo provvisorio, di cui fu affidata la presidenza a Manin. Il 5 luglio fu decisa la fusione della città con il Regno di Sardegna. V. ritornò in fermento in seguito alla sconfitta subita a Custoza dall'esercito piemontese (23-25 luglio) e all'armistizio Salasco (9 agosto); i Veneziani temevano, infatti, di ritornare sotto l'Austria. Per fronteggiare la delicata situazione Manin fu investito di poteri dittatoriali e diede vita a un triumvirato con G.B. Cavedalis e L. Graziani; il generale napoletano G. Pepe fu incaricato di guidare la difesa della città. La disfatta delle milizie piemontesi a Novara (23 marzo 1849) consentì agli Austriaci di concentrare maggiori forze nell'assedio di V.; la città, stremata anche dalla fame e dalle epidemie, dopo un'accanita resistenza, si arrese il 23 agosto. ║ Leghe di V.: il 31 marzo 1495, al termine di una dieta tenutasi nella città lagunare, la Repubblica di V., il duca di Milano, il re di Spagna, l'imperatore e il papa strinsero alleanza difensiva e offensiva (detta Lega santa) contro la Francia, in seguito alla discesa di Carlo VIII in Italia, avvenuta nella primavera dell'anno precedente. Un'altra lega fu costituita nella città il 31 agosto 1642 dalla Repubblica di V., da Firenze e Modena, con il consenso della Francia, allo scopo di difendere il duca di Parma Odoardo Farnese, a cui papa Urbano VIII contendeva il possesso del ducato di Castro e Ronciglione. L'alleanza (cui fu chiamato ad aderire lo stesso Odoardo Farnese) venne rinnovata nel maggio del 1643. La questione venne composta con una pace (1644), sottoscritta dal papato e dai suoi antagonisti, con la quale vennero resi alla Chiesa Bondeno e la Stellata, ai Farnese il ducato di Castro. ║ Paci, trattati, conferenze di V. - Congresso del 1177: si svolse nella città lagunare tra il 20 maggio e il 1° agosto, con la partecipazione di papa Alessandro III, dell'imperatore Federico I Barbarossa, dei rappresentanti di Guglielmo II, re di Sicilia, e di quelli della Lega Lombarda. Durante il congresso, che pose i presupposti per la Pace di Costanza del 1183, venne stipulata la pace tra papa e imperatore; vennero, inoltre, stabilite tregue con il re di Sicilia e con i comuni della Lega Lombarda. Nel settembre dello stesso anno, V., a sua volta, sottoscrisse la pace con l'imperatore Federico I. Trattato del 1201: stipulato nel marzo, fu sottoscritto dalla Repubblica di V., dalla Francia e da Baldovino IX di Fiandra. I Veneziani si facevano carico del vettovagliamento dell'esercito cristiano, allestito per la quarta crociata, che avrebbe dovuto radunarsi nella loro città; la Repubblica avrebbe provveduto, inoltre, alle navi necessarie per il trasporto dei crociati e avrebbe inviato in Oriente 50 navi da guerra. La ricompensa pattuita per questi servizi era di 86.000 marchi d'argento e doveva essere corrisposta ai Veneziani entro la fine di aprile; si convenne altresì la divisione in parti uguali tra la Repubblica e i crociati del bottino e delle eventuali conquiste di guerra. La spedizione crociata fu poi deviata contro Zara (ribelle a V.) a causa del mancato ricevimento da parte dei Veneziani del compenso stabilito. Trattato del 1338: stipulato il 17 dicembre, sancì la pace tra la Repubblica di V. e Mastino della Scala; Castelfranco, Ceneda e Treviso furono assegnate a V.; altri territori furono attribuiti ai signori di Padova, ai Rossi, ai Fiorentini. Si stabilì, inoltre, la libera navigazione del Po. Trattato del 1684: sottoscritto il 5 marzo, contro i Turchi, dalla Repubblica di V., dall'imperatore Leopoldo, da papa Innocenzo XI, dal re Giovanni Sobieski di Polonia e da altri sovrani cristiani seguì alla vittoria austro-polacca di Kahlenberg del settembre 1683. Trattato del 1866: concluso il 19 ottobre, sancì, dopo la fine della guerra austro-italo-prussiana del 1866, il passaggio del Veneto dall'Austria alla Francia e da quest'ultima all'Italia. Conferenza del 1921: si tenne dall'11 al 13 ottobre tra Austria e Ungheria che, sotto la mediazione italiana, modificarono i confini definiti dal Trattato di Trianon dell'anno precedente. Conferenza del 1924: si svolse in aprile tra Italia e Jugoslavia che, dopo aver già raggiunto, a gennaio, con il Patto di Roma, un sostanziale accordo circa la questione di Fiume, affrontarono nei particolari la contesa riguardante la Dalmazia, Fiume e Zara. ║ Patriarcato di V.: nella seconda metà dell'VIII sec. venne istituito un episcopato nella località militare di Olivolo, che dal 1050 assunse il nome di Castello; questo vescovato costituì un primo punto di riferimento per le chiese delle isole della laguna. Il vescovato di Castello fu soppresso nel 1451 da Niccolò V, unitamente al patriarcato di Grado; con la fusione dei loro diritti e giurisdizioni e delle loro rendite venne creato il patriarcato di V., affidato all'ultimo vescovo di Castello, Lorenzo Giustiniani. Al nuovo patriarcato fu conferita giurisdizione metropolita sulle diocesi di Chioggia, Caorle e Torcello. Queste ultime due diocesi furono soppresse nel 1818 da Pio VII, che le aggregò alla diocesi di V.; dallo stesso pontefice furono definite le diocesi suffraganee del patriarcato: Adria, Belluno e Feltre, Ceneda, Chioggia, Concordia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Udine (costituita in arcivescovado dal 1847). - Urban. - Il territorio comunale include il nucleo storico, l'Isola della Giudecca, le frazioni di Murano, Burano, Ca' Vio, Lido, Malamocco, Pellestrina, oltre a diverse località di terraferma (Mestre, Marghera, Chirignano, Favaro, Malcontenta, Zalarino). Il nucleo storico della città, costruita sull'acqua, è costituito da circa 120 isole ed è tradizionalmente ripartito nei sestieri di Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo, Santa Croce. La struttura di V., che presenta marcati caratteri di continuità storica, non si presta facilmente agli interventi tecnici necessari per una moderna urbanizzazione. La più importante via d'acqua della città (che conta su una caratteristica rete di 158 canali minori, detti rii), il Canal Grande o Canalazzo, divide in due porzioni disuguali il suo nucleo principale. Sul piano politico e amministrativo il punto centrale della città è storicamente incarnato da Piazza San Marco; intorno al ponte di Rialto, invece, si sono sempre concentrate le attività economiche e commerciali. Elementi tipici dell'urbanistica veneziana sono i 369 ponti che attraversano i canali, le caratteristiche stradine, chiamate calli o callette, e le piazzette, denominate campi o campielli. Intorno al centro storico si colloca un insieme di insediamenti, di carattere insulare e non, tradizionalmente designato come estuario. Le particolari condizioni ambientali in cui sorge V. pongono seri problemi relativamente alla conservazione del suo vasto patrimonio storico-culturale e creano, talora, degli interrogativi circa le stesse prospettive di sopravvivenza della città; diverse isole minori della laguna, infatti, sono scomparse e molte sono in condizione di palese degrado. Sul piano economico le misure necessarie per la gestione urbanistica e lo stesso costo della vita si presentano particolarmente onerosi. Tra le realtà più dinamiche emergono Murano e Burano. Il collegamento della città alla terraferma è assicurato dal grande ponte ferroviario e stradale della Libertà, lungo oltre 3,5 km. - Arte - Il più famoso monumento religioso della città è la basilica di San Marco, che dà vita, insieme ad altri edifici (il campanile, il palazzo Ducale, le Procuratie Vecchie e Nuove) al principale complesso monumentale di V. La fondazione della chiesa avvenne nell'829, durante il dogato di G. Partecipazio; l'edificio fu riedificato una prima volta nel 976-978, mentre l'attuale assetto risale al 1063 e fu attuato per volere del doge D. Contarini. In epoche successive si aggiunsero vari contributi. La pianta della basilica ricorda quella della chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli; è a croce greca e presenta cinque cupole (la cui copertura in piombo risale al Duecento) sui bracci e sulla crociera. Il braccio occidentale della basilica è circondato da un atrio d'ingresso, caratterizzato da piccole campate ricoperte da cupole emisferiche. Nell'edificio trovarono collocazione diverse opere giunte dall'Oriente, soprattutto in seguito alla presa di Costantinopoli (1204); si ricorderanno, a tal proposito, i Cavalli (secc. IV-III a.C.) collocati sulla facciata: al posto degli originali, custoditi nel Museo di San Marco, vi sono attualmente delle copie. Sopra i cinque arconi della facciata è disposta una balconata, su cui si snodano cinque archi, che terminano superiormente con realizzazioni gotiche (edicole, trafori, pinnacoli, sculture), che si devono a N. e P. Lamberti. Un notevole ciclo scultoreo in stile romanico è costituito dai rilievi degli arconi di marmo dei portali: si tratta di rappresentazioni dei Mesi, delle Virtù, dei Mestieri. Ai Bizantini si devono, tra le porte di bronzo interne, quella di San Clemente e quella centrale, rispettivamente dell'XI e dell'XII sec. Una delle più importanti realizzazioni ospitate all'interno della chiesa è la pala d'oro, una straordinaria opera di oreficeria veneziana, creata nel XIV sec. modificando la pala del doge P. Orseolo I. Su tutto spicca il rivestimento musivo dell'atrio e della basilica, eseguito per lo più tra l'XI e il XIII sec. da una scuola locale strettamente legata alla cultura bizantina; questa scuola del mosaico poté contare in seguito sull'apporto di artisti del valore di Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Il campanile di età romanica, modificato e portato a termine nella parte più alta ai primi del Cinquecento, crollò nel 1902 e venne riedificato negli anni seguenti. La Piazzetta della basilica ospita imponenti colonne di granito orientale con statue di san Teodoro e del Leone; le basi e i capitelli risalgono al XII sec. Tra le chiese degli ordini mendicanti spiccano quella dei SS. Giovanni e Paolo e quella di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La prima (1246-1430) è a tre navate sormontate da volte a crociera, con abside poligonale; al suo interno si trovano arche funerarie in stile gotico e rinascimentale. Simile è lo schema di Santa Maria Gloriosa dei Frari (1338-1430), che ospita all'interno notevoli contributi pittorici e scultorei, gotici e rinascimentali. Le piante delle chiese successive appaiono più semplici; è il caso di Santo Stefano (di cui si segnala il portale in facciata, riconducibile alla bottega di B. Bon), Santa Maria dell'Orto, dei Carmini e, a Quattrocento avanzato, di San Gregorio e di Santa Maria della Carità. Interessante è la chiesa di San Zaccaria, riedificata dalla seconda metà del XV sec., dapprima in stile gotico (alte volte a crociera, deambulatorio con quattro cappelle radiali), poi in forme rinascimentali da M. Coducci, che realizzò anche la facciata, contraddistinta (non diversamente da quanto avviene in altre chiese veneziane, quali S. Giovanni in Bragora) da frontoni e spioventi curvilinei o lobati. Ampia è la presenza di monumenti sepolcrali nelle basiliche veneziane; significativi sono in questo campo gli influssi di derivazione toscana ed emiliana. Ai secc. XII-XIII risalgono i più antichi edifici civili in stile veneto-bizantino, sottoposti, comunque, in seguito a importanti modifiche: si ricorderanno Ca' Businello, Ca' Da Mosto, Ca' Lion, palazzo Falier; nella loro parte centrale queste costruzioni (arricchite da merlature e dalle decorazioni del paramento esterno) si aprono nel portico e nella loggia che lo sovrasta. Diversi edifici civili della seconda metà del Quattrocento (da Ca' d'Oro alla casa di San Benedetto, dalla casa Contarini Fasan alla casa di Dario) testimoniano il protrarsi dello stile gotico; questi palazzi presentano, tra l'altro, cortile a mura merlate, portale marmoreo, scala scoperta. Al Tre-Quattrocento risale in gran parte la ricostruzione del celebre palazzo Ducale, fondato nel IX sec.; nell'edificio caratteri gotici si mescolano a caratteri orientali. Il pianterreno è caratterizzato da solide colonne sulle quali si impostano portici di archi acuti; più in alto si eleva un loggiato, al di sopra del quale è collocato un paramento a losanghe in marmi bianchi e rossi, circondato da merlature. Le due facciate del palazzo ospitano due balconi, uno orientato verso il molo (1404), l'altro sulla piazzetta (1536). Per quanto riguarda la decorazione scultorea del palazzo, particolarmente incisivo fu l'intervento dei veneziani G. e B. Buon, che vi realizzarono, tra l'altro, la Porta della Carta (1438-42). La decorazione interna del palazzo fu affidata, tra Quattro e Cinquecento, ad artisti di prima grandezza: G. Bellini, V. Carpaccio, Pordenone, Tintoretto, Tiziano, Veronese; l'incendio del 1577 distrusse, purtroppo, molte delle tele realizzate. A partire da questa fase proprio il ricorso alla tela (adatta al contesto ambientale) ebbe particolare fortuna nella pittura veneziana: notevoli sono i cicli di teleri di Carpaccio per le scuole di Sant'Orsola e di San Giorgio degli Schiavoni. Tra la seconda metà del Quattrocento e i primi del Cinquecento l'arte pittorica veneziana (in cui pure si distinsero i Vivarini e Cima da Conegliano) trovò comunque il suo grande protagonista in Giovanni Bellini, a cui vennero affidate le principali commissioni pubbliche, di carattere civile e religioso; grazie alla sua bottega si affermò nelle chiese la pala d'altare caratterizzata da composizioni unitarie di personaggi: nell'ambientazione si coglie una nuova attenzione per la luce naturale e per il paesaggio. L'avvento dei modi rinascimentali nell'architettura veneta è segnato da alcune realizzazioni in cui il nuovo stile convive con il Tardogotico: è il caso dell'arco Foscari e della Scala dei Giganti nel palazzo Ducale, realizzati da A. Rizzo. La porta dell'Arsenale (1460 circa) costituisce un primo esempio unitario del nuovo gusto architettonico. Nel periodo successivo al 1470 grandi protagonisti dell'architettura veneziana furono Pietro Lombardo e i suoi figli Antonio e Tullio, ai quali faceva capo una vivace bottega di lapicidi lombardi: tra le loro realizzazioni più importanti si ricorderanno la tomba di A. Vendramin (Santi Giovanni e Paolo), eseguita da T. Lombardo tra il 1488 e il 1494; la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, in cui domina il tema architettonico dell'arco; la Scuola di San Marco, in cui intervenne anche il succitato Coducci, un'altra figura di primo piano dell'architettura veneziana dell'epoca. Coducci, infatti, realizzò monumenti come palazzo Vendramin Calergi, palazzo Corner Spinelli, la facciata di San Michele all'Isola, la scala della Scuola di San Giovanni Evangelista, la Torre dell'Orologio (o dei Mori); suo è anche il progetto delle Procuratie Vecchie (portate a compimento a metà del Cinquecento). A questo periodo storico appartiene anche il monumento equestre a B. Colleoni in Campo SS. Giovanni e Paolo, affidato all'opera del Verrocchio e portato a compimento da A. Leopardi nel 1496. Si devono, invece, allo Scarpagnino il Fondaco dei Tedeschi e il palazzo dei Dieci savi, entrambi dei primi decenni del Cinquecento. Significativa fu per l'architettura e la scultura veneziana l'attività di I. Sansovino, che giunse da Roma nella città lagunare nel 1527, portando, in una tradizione artistica caratterizzata da proprie, peculiari forme espressive, il contributo della cultura tosco-romana: realizzò opere come la Loggetta del Campanile, la Libreria, la Zecca, Ca' Grande Corner e portò a termine San Salvatore. Nella stessa direzione classicista operò a V. A. Palladio che attese alle chiese di San Giorgio Maggiore, del Redentore, alla facciata di San Francesco della Vigna; sua è anche l'ala superstite del monastero di Santa Maria della Carità. Altri artisti si ritagliarono un ruolo importante nell'architettura veneziana del Cinquecento: a M. Sanmicheli, si devono i palazzi Corner Mocenigo e Grimani e il forte di Sant'Andrea; V. Scamozzi prestò la sua opera per le Procuratie Nuove (portate a compimento da B. Longhena), per palazzo Contarini degli Scrigni, per San Lazzaro dei Mendicanti. Occorre comunque ricordare il contributo recato all'architettura veneziana da costruttori anonimi, cui si deve, tra l'altro, un'opera del valore del ponte di Rialto. A partire dalla fine del Cinquecento fu attivo nella città A. Vittoria, che operò anche nel campo della scultura e realizzò il progetto della cappella del Rosario in SS. Giovanni e Paolo. Nel campo della pittura gli inizi del XVI sec. videro la presenza breve, ma significativa di Giorgione, che segnò un sensibile rinnovamento. Tiziano, che ricevette le principali committenze, rafforzò l'originalità della scuola pittorica locale. Nei cicli narrativi religiosi (Scuola di San Marco, Scuola Grande di San Rocco) si espresse al meglio l'arte del Tintoretto. Lo stile barocco assunse caratteri particolari nell'architettura veneziana; il suo esponente più significativo fu il già menzionato Longhena, che realizzò i palazzi Pesaro e Rezzonico e Santa Maria della Salute. Un barocco particolarmente vivace è quello della facciata (disegnata da A. Tremignon) della chiesa di San Moisè. Nel XVIII sec. l'architettura veneziana recuperò fortemente le modalità di Palladio; questa ripresa classicista, partita dalle realizzazioni ancora legate allo stile barocco di D. Rossi (chiesa dei Gesuiti e di S. Stae), proseguì con G. Massari (che lavorò a palazzo Grassi, alla chiesa dei Gesuiti e a Santa Maria della Pietà) e con G. A. Scalfarotto (nella chiesa di San Simeone Piccolo fece riferimento al Pantheon). Il più severo richiamo al Classicismo si coglie comunque nella chiesa della Maddalena di T. Temanza e nel teatro La Fenice di G. A. Selva. Su un versante diverso si colloca la produzione scultorea in stile rococò di autori come G.P. Marchiori. A. Brustolon si distinse, invece, nel campo della scultura in legno. Alla fine del Settecento A. Canova favorì, nell'ambito della scultura, lo sviluppo di un Neoclassicismo veneziano. Per quanto riguarda la pittura, che nel Seicento a V. aveva dato spazio soprattutto ad artisti esterni, si registrò nel Settecento un ritorno della scuola locale; gli esponenti più significativi di questo rilancio furono S. Ricci (pale in San Giorgio Maggiore), G. Piazzetta (pale nella chiesa dei Fava, in San Filippo Neri) e in particolare G.B. Tiepolo: di quest'ultimo, che si richiamò alla tradizione decorativa del Veronese, si ricorderanno gli affreschi eseguiti nella cappella di Santa Teresa, nella chiesa degli Scalzi e dei Gesuiti, i dipinti realizzati per la chiesa e per la Scuola del Carmine, le pale nella sacrestia di San Marco. La pittura fu comunque la grande protagonista del Settecento artistico veneziano; importante fu il contributo dei vedutisti: B. Bellotto, Canaletto, L. Carlevariis, e F. Guardi (che realizzò le Storie di Tobiolo nella chiesa dell'Angelo Raffaele). Notevole anche la ritrattistica di R. Carriera e A. Longhi e la pittura di genere di P. Longhi. Ai tempi del dominio francese risalgono i giardini nel sestiere di Castello, opera del summentovato Selva, e la Fabbrica Nuova di Piazza San Marco, opera di G.A. Antolini e G.M. Soli. Per quanto riguarda gli interventi edilizi e urbanistici dell'Ottocento, si ricorderanno il ponte ferroviario (1846) sul Canale Grande, il ponte in ferro dell'Accademia (1854), rivestito in legno verso il 1930, e quello della ferrovia (1858), al posto del quale negli anni Trenta è stato edificato un ponte in pietra. Tra il 1861 e il 1866 venne costruita la stazione ferroviaria, rifatta nel Novecento. Interessante anche la sistemazione urbanistica del Lido. Alcuni interventi di architettura contemporanea sono stati originati dalla necessità di salvaguardia della città. Tra gli edifici di V., si ricorderà da ultimo l'arsenale; la sua costruzione incominciò forse nel 1104, sotto il doge Ordefalo Faliero. L'edificio fu più volte ingrandito e dotato di nuove strutture (mura, darsena, scali, officine); l'Arsenal Vecchio fu portato a termine nel 1304 (sotto il dogato di Pietro Gradenigo), l'Arsenale Nuovo venne aggiunto nel 1325 (sotto il dogato di Giovanni Soranzo), l'Arsenale Novissimo nel 1473 (sotto il dogato di Niccolò Marcello). In virtù di questi ingrandimenti, l'arsenale di V. divenne il primo al mondo per estensione e ricchezza di strutture. Ulteriormente ampliato nel XVI sec., l'arsenale venne sottoposto, dopo il 1866, a un profondo rinnovamento. ║ V. può vantare notevole ricchezza di istituzioni culturali, a cominciare dall'università, ospitata dal palazzo di Ca' Foscari (venne fondata nel 1868 col nome di Istituto superiore di economia e commercio) e dall'Istituto universitario di architettura. Degne di nota sono le fondazioni Querini Stampalia, Bevilacqua La Masa, Giorgio Cini e palazzo Grassi. Assai prestigiosa è la Biblioteca nazionale marciana (il fondo più antico è rappresentato da una raccolta di codici latini e greci, quattrocentesco dono del cardinal Bessarione); la vera e propria sede della Marciana è, dal 1904, il palazzo della Zecca. Tra le altre maggiori biblioteche cittadine si ricorderanno la Biblioteca della Deputazione di storia patria per le Venezie, la Biblioteca dell'Archivio di Stato, la Biblioteca dell'Istituto di scienze, lettere e arti, la Biblioteca del Seminario patriarcale, la Biblioteca della Casa del Goldoni, la Biblioteca Querini Stampalia, la Biblioteca dell'Istituto di storia dell'arte della Fondazione Cini. Per quanto riguarda le gallerie d'arte, notevoli sono le Gallerie dell'accademia (ospitate dalla chiesa e scuola della Carità e dal convento dei Canonici Lateranensi) in cui si apprezza una raccolta di pittura veneta che spazia tra il Trecento e il Settecento; la Galleria G. Franchetti alla Ca' d'Oro; la Galleria internazionale d'arte moderna presso Ca' Pesaro (dove si trova anche il Museo d'arte orientale). Nel Museo Archeologico, che ha sede presso le Procuratie Nuove, sono custoditi bronzi, monete, sculture greche e romane, antichità egizie. Presso le Procuratie Nuove (nell'ala napoleonica e in alcune sale) si trova anche il Civico museo Correr, con dipinti veneti, ferraresi e fiamminghi, compresi tra il Trecento e il Cinquecento. Si segnalano altresì il Museo del Settecento veneziano (presso Ca' Rezzonico), il Museo d'arte ebraica, il Museo del Risorgimento e dell'Ottocento veneziano, la Pinacoteca Querini Stampalia, la Collezione d'arte Vittorio Cini. Il prestigioso teatro La Fenice, inaugurato nel 1792, andò distrutto nel 1996, a causa di un incendio. Un importante evento culturale è costituito dalla Biennale di V., ossia l'esposizione internazionale di arti figurative e applicate. Il progetto della Biennale si deve a R. Selvatico e A. Fradeletto; la prima edizione si tenne nel 1895 presso i Giardini di Castello. Al primo padiglione si aggiunsero, a partire dal 1907, i padiglioni delle varie Nazioni presenti all'esposizione. Al 1930 risale la creazione dell'Ente autonomo La Biennale di V., che estese le manifestazioni anche ad altri campi (cinema, musica, poesia, teatro). In tempi più recenti la Biennale ha progressivamente accentuato il suo carattere interdisciplinare (nel 1980 fu istituita la Mostra internazionale di architettura); tra i nuovi spazi espositivi figurano le Corderie dell'Arsenale, gli antichi Granai alla Giudecca, i Magazzini del Sale. Notevole è l'Archivio storico delle arti contemporanee della Biennale. Con il nome di Biennale del cinema si designa impropriamente la Mostra internazionale di arte cinematografica di V., evento di grande richiamo e popolarità. L'Ente autonomo della Biennale di V. organizza anche annualmente, in estate, il Festival internazionale del Teatro; la manifestazione sorta nel 1948, trae origine dalle manifestazioni teatrali tenutesi, nell'ambito della Biennale d'arte, tra il 1934 e il 1941. Da sottolineare nel quadro della storia culturale di V. il suo ruolo di primo piano come centro musicale, in un arco di tempo che va dal Quattrocento all'Ottocento. Tra le manifestazioni che si svolgono nella città, particolarmente suggestivo è il Carnevale. ║ Provincia di V. (2.463 kmq, 809.586 ab.): confina con le province di Treviso e di Pordenone a Nord, con la provincia di Udine a Est, con la provincia di Rovigo a Sud, con la provincia di Padova a Ovest. Il suo territorio, completamente pianeggiante, è solcato dai principali fiumi veneti e si estende lungo una stretta fascia costiera dall'Adige al Tagliamento, percorrendo per 150 km il litorale veneto. La provincia si presenta, nel suo insieme, come una realtà poco omogenea, in cui non mancano tendenze centrifughe rispetto al capoluogo, che si esprimono sia attraverso le istanze di aggregazione ad altre province o regioni, sia nei propositi di creare una nuova provincia (Veneto orientale). Alla base di questa frammentazione ci sono precise ragioni storiche, riconducibili all'assetto amministrativo della Repubblica di V. Il territorio provinciale è scomponibile in tre aree principali: quella orientale, in cui sono inclusi il Portogruarese e il Sandonatese; quella centrale, che fa capo a V. e a Mestre; quella meridionale che ha i suoi centri principali in Chioggia e Cavarzere. La fertilità dei terreni conferisce un ruolo importante all'agricoltura. Le bonifiche, eseguite per lo più tra fine Ottocento e i primi decenni del Novecento, hanno profondamente modificato la fisionomia della parte orientale della provincia, consentendo lo sviluppo di una moderna agricoltura, cui si affianca una cospicua presenza di piccole e medie imprese; il turismo balneare converge verso i centri di Iesolo, Caorle, Eraclea. La vita economica e sociale dei piccoli comuni che costituiscono la sezione centrale della provincia è fortemente subordinata al capoluogo. Nella parte meridionale emerge Chioggia, la cui economia è fortemente caratterizzata da attività legate al mare (vallicoltura, attività del porto, turismo balneare); questa località si segnala anche per la compresenza, sul suo territorio comunale, di un antico, caratteristico centro peschereccio e del sobborgo di Sottomarina, che ospita le attività orticole ed è centro turistico. Anche nell'area meridionale della provincia sono state effettuate importanti opere di bonifica (di durata secolare) che hanno portato alla creazione di vaste estensioni agricole. Nel complesso l'agricoltura provinciale offre diversi prodotti: cereali (mais, grano), uva da vino, frutta (mele, pere, pesche), ortaggi, foraggi. È diffuso anche l'allevamento bovino. Le attività industriali della provincia si articolano in diversi settori: alimentare, conserviero, tessile, meccanico, chimico, delle calzature, del legno, dei materiali da costruzione, del sapone (a Mira); retifici e cantieri navali sono presenti, oltre che nel capoluogo, a Chioggia e Caorle. Per quanto riguarda il terziario, i settori più attivi, oltre a quello turistico, sono quelli della pubblica amministrazione, del commercio, delle attività direzionali. Tra le località turistiche, oltre a quelle già menzionate, si ricorderà Bibione; notevole è il flusso turistico dall'estero. Centri principali: Chioggia, Iesolo, Mira, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea.

![]()

![]()

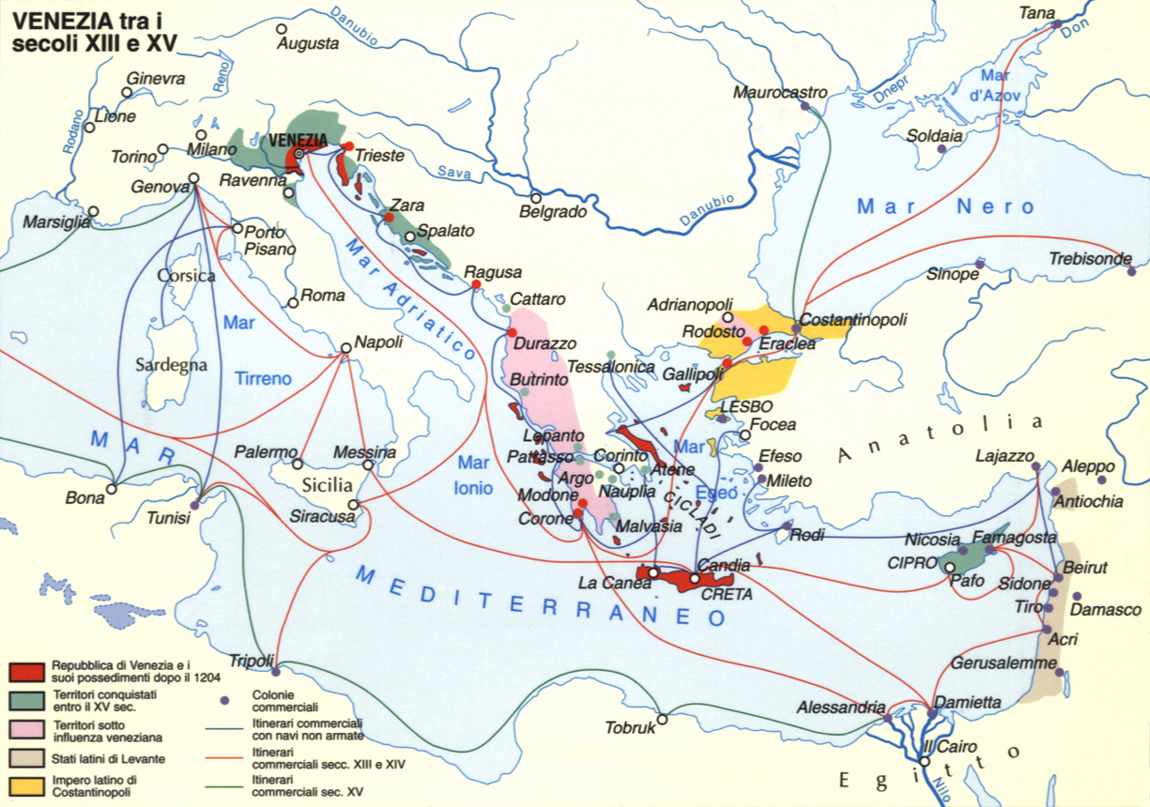

Venezia tra i secoli XIII e XV

![]()

![]()

Venezia: il ponte di Rialto sul Canal Grande

![]()

![]()

Venezia: veduta aerea di piazza San Marco

![]()

![]()

Visita e ricostruzione virtuale della chiesa di San Lorenzo a Venezia

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()