Tessuto corporeo fondamentale dotato della proprietà contrattile, che

rende possibile il movimento di un corpo animale o di sue parti. ● Anat. -

La struttura del

m. è costituita dal tessuto muscolare

(V. MUSCOLARE), da vasi sanguigni e linfatici, da

fibre nervose di tipo motorio (le

piastre neuromuscolari, suddivise nelle

singole fibre muscolari e terminanti con una

placca motrice). Ogni

m. è mantenuto nella propria sede da una membrana elastica,

l'

aponeurosi. La distinzione dei

m. in volontari e involontari si

basa sulla loro azione fisiologica, mentre, rispetto al tipo di tessuto

muscolare di cui sono composti, essi possono essere suddivisi in striati e

lisci. Un'altra classificazione, in base alla forma, prevede

m. lunghi,

brevi e larghi. ║

M. volontari: sono costituiti da tessuto striato.

Di colore piuttosto intenso a causa della forte vascolarizzazione, si

contraggono velocemente e sono posti sotto il controllo della volontà.

Hanno forma allungata, a lamina o ad anello, e sono avvolti da una membrana

connettivale detta

endomisio, mentre l'insieme dei fasci muscolari

è a sua volta avvolto nel

perimisio; tale membrana si prolunga nei

tendini, porzione bianco-giallastra non elastica che serve all'inserzione

del

m. La parte contrattile, il

ventre, si presenta molle se

rilassata, dura e tesa in caso di contrazione. ║

M. involontari:

dipendono dal sistema nervoso vegetativo e sono formati da fibre muscolari

lisce. La loro contrazione, che deve garantire funzioni proprie della vita

vegetativa quali la digestione e la respirazione, avviene piuttosto lentamente.

Si tratta di

m. presenti generalmente nelle pareti dei visceri e dei

vasi, ed hanno forme varie. ● Fisiol. - I

m. si contraggono sotto

l'azione del sistema nervoso o per stimoli diretti. Alcuni di essi si

contraggono soprattutto in condizioni isotoniche (

m. che svolgono

movimenti di estensione o di flessione, dotati di fibre lunghe), altri in

condizioni isometriche (

m. che servono a mantenere la posizione eretta

del corpo, con fibre piuttosto brevi): spesso si riconoscono nella contrazione

di uno stesso

m. una fase isotonica e una isometrica. La risposta

contrattile, o scossa muscolare semplice, è dovuta ad un singolo stimolo

di breve durata; durante tale contrazione si distinguono tre fasi: di latenza

meccanica, di accorciamento e di rilasciamento. Nella contrazione, oltre ai

processi meccanici ad essa associati, si verificano manifestazioni elettriche

simili a quelle delle fibre nervose. In seguito ad una stimolazione, nelle fibre

muscolari striate si assiste ad un periodo di refrattarietà durante il

quale viene abolita (refrattarietà assoluta) o semplicemente diminuita

(refrattarietà relativa) la capacità del

m. di rispondere

ad altri stimoli. Tale stato transitorio può variare, quanto a durata, da

pochi millesimi di secondo a tutto il periodo della contrazione. Stimoli

ripetuti oltre una certa frequenza provocano uno stato di contrazione

persistente detto

tetano muscolare; se la frequenza non è tale da

determinare una fusione completa delle singole contrazioni si verifica il

tetano incompleto o

clono, che si manifesta come risposta

ondulatoria a scatti. L'impulso al movimento è dato nei

m.

scheletrici da fibre nervose di moto le quali, dividendosi in numerosi rami,

terminano nella

placca motrice (o giunzione neuromuscolare). Con

unità motoria si intende l'insieme delle fibre muscolari innervate

da una stessa fibra nervosa; esse vengono stimolate simultaneamente da uno

stesso impulso nervoso. In caso di distruzione dei nervi motori si verifica

atrofia del

m. I

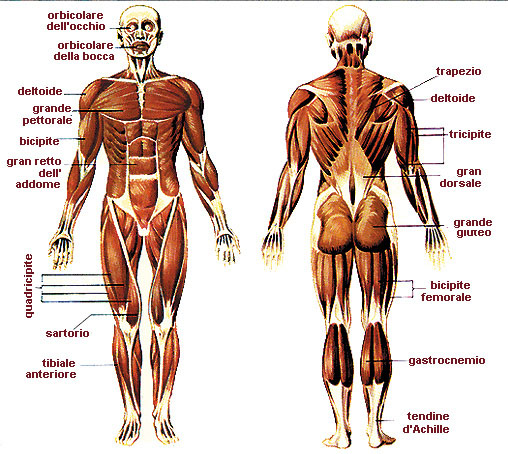

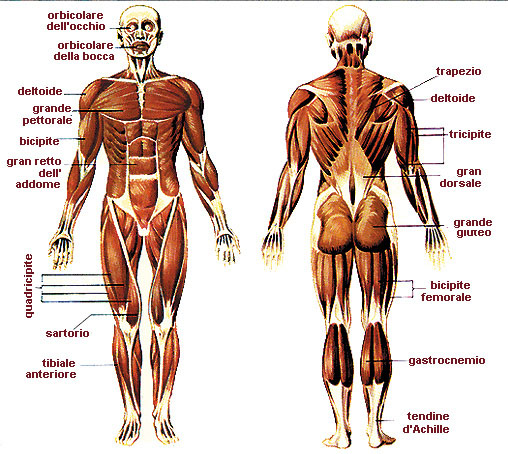

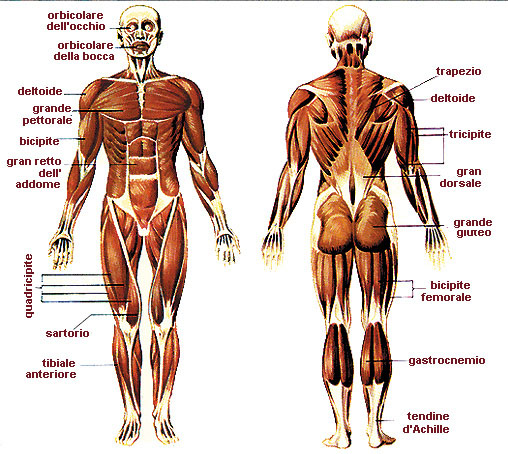

m. striati prendono il nome dal tipo di movimento

che essi svolgono (flessori, estensori, adduttori, ecc.) oppure dal numero dei

capi d'inserzione (bicipite, tricipite, ecc.); tale nome può essere

seguito da quello dell'organo servito, oppure riferirsi semplicemente alla forma

(per esempio,

m. quadrato, trapezio, ecc.). Si definisce

m.

antagonista di un altro quello che causa un'azione opposta (ad esempio, sono

antagonisti il bicipite e il tricipite brachiale, rispettivamente flessore ed

estensore). I

m. scheletrici funzionano come leve, con uno o più

punti d'appoggio su segmenti ossei, e avvicinando o allontanando un altro

segmento osseo, su cui inseriscono l'altro capo, articolato con il primo. Nelle

leve muscolari il

fulcro è, in genere, l'articolazione fra due

segmenti ossei o fra un segmento osseo e un punto esterno; la

potenza

è la forza del

m. inserita nel suo punto di applicazione; con

resistenza opposta al lavoro del

m. si intende il peso da

sollevare, mentre con

braccio si definisce la distanza fra il fulcro e i

punti di applicazione della potenza e della resistenza. Tali leve possono essere

di I ordine (come nel caso dell'articolazione del capo sul collo), di II ordine

(per esempio, la flessione del piede sul suolo), di III ordine (la flessione

dell'avambraccio).

L'apparato muscolare