Ficocianina.

Biochimica.

- Pigmento bluastro di natura proteica, caratteristico delle Cianoficee, in cui si trova nel plasma esterno.

![]()

![]()

(dal latino pigmentum, der. di pingo: tingo). Sostanza, insolubile in acqua o in altri solventi organici, in grado di conferire il proprio colore a pitture o vernici e ad altri oggetti mediante sovrapposizione di uno strato. In base alla loro origine i p. possono distinguersi in naturali o artificiali; in base alla loro composizione chimica, in organici o inorganici. • Biol. - Si indicano come p. le sostanze chimiche, presenti nelle cellule di organismi sia vegetali sia animali, che determinano le varie colorazioni dei tessuti. Questa definizione è invalsa benché parzialmente impropria, dal momento che molti fra questi p. sono solubili, se non in acqua, almeno in alcuni solventi organici. I p. vegetali sono composti chimici organici e naturali, di differente derivazione: i derivati dal pirano, p. piranici, sono perlopiù contenuti nei fiori e nei frutti, quali antocianine, flavoni, xantoni, ecc. Derivati dal pirrolo sono i p. pirrolici, che comprendono, nel regno vegetale, la clorofilla e la batterioclorofilla. Tra i p. a struttura chinonica sono gli antraglucosidi, mentre tra i p. polienici sono i carotenoidi, compresa la vitamina A. Nel mondo animale è possibile riscontrare una grande varietà di colori, di natura fisica o chimica, legati a fenomeni adattivi avvenuti nel corso dei processi evolutivi. • Chim. - Usati in sospensione in mezzi acquosi, oleosi, trovano impiego come componenti di vernici o pitture per manufatti di ferro, legno, ecc., nella preparazione di colori per pittura, nella colorazione della carta e dei tessuti, nella preparazione di inchiostri di stampa, di cosmetici, ecc. I p. chimici si suddividono, a seconda della loro origine, in p. inorganici, p. organici, p. naturali, p. sintetici. ║ P. inorganici: utilizzati fin dall'antichità per preparare i colori destinati alla pittura e alla decorazione, si classificano in base al colore. 1) P. bianchi: il gruppo comprende ossidi, carbonati, solfati di metalli quali piombo, zinco, titanio, antimonio. La biacca (carbonato basico di piombo) è uno dei più usati nelle vernici ad olio. Questo perché, a causa della sua basicità, interagisce con gli acidi grassi dell'olio di lino, garantendo alla vernice buona adesione ed elasticità. Il biossido di titanio, ampiamente utilizzato nelle industrie della gomma, delle vernici, del linoleum è l'unico composto del titanio usato come p.; possiede un bel tono di bianco, inerzia chimica, stabilità e potere coprente. Altro p. bianco è il sesquiossido di antimonio, impiegato in prodotti destinati ad abbassare l'infiammabilità di manufatti. 2) P. rossi e bruni: gruppo che comprende i vari ossidi di ferro, nelle gamme dal giallo chiaro, al rosso, al bruno, fino al nero. Tra i p. rossi vi è il minio, comunemente usato come antiruggine. I p. rossi di cadmio (solfuro di cadmio, litopone di cadmio) presentano buona resistenza al calore e agli alcali diluiti, ma non agli acidi. Un p. rosso di una certa rilevanza nella produzione delle vernici destinate alle carene di navi o per manufatti in legno o in ferro esposti all'acqua di mare è l'ossido rameoso, tossico per le alghe. Tra i p. bruni si enumerano alcune sostanze di origine naturale, come la terra d'ombra (costituita da ossido idrato di ferro al 50-55%, biossido di manganese al 10-15% e da silice, alluminio, sostanze carboniose, ecc.), l'ombra bruciata (ottenuta calcinando la terra d'ombra), il bruno di Van Dyck (formato al 60-90% da sostanze organiche, accompagnate da ossidi di ferro e di alluminio), i bruni metallici (provenienti dalla calcinazione di limonite, siderite, ecc.). 3) P. gialli: gruppo che comprende vari tipi di ocre, terre di Siena e ossidi di ferro idrati sintetici, cromati di piombo e gialli di zinco e cadmio. I gialli di cromo sono costituiti da cromato neutro di piombo, di colore giallo chiaro, brillante e coprente, che, mescolato con solfato di piombo può dare diverse tonalità di colore. L'arancio di cromo è invece costituito da cromato basico di piombo, più resistente agli alcali, ma meno agli acidi. Tra gli altri p. gialli, ricordiamo: l'arancio di molibdeno, il giallo d'antimonio (o antimoniato di piombo), il giallo di cadmio, il giallo di bario (o cromato di bario), il giallo di Cassella. 4) P. verdi: i più importanti, a base di cromo, si classificano come verdi di cromo, ossidi e ossidi idrati di cromo. I primi, usati nella fabbricazione di vernici, smalti, inchiostri da stampa, derivano da miscele di gialli di cromo e di blu di ferro; a seconda del rapporto dei due componenti, il colore del p. varia dal verde chiaro al verde scuro. L'ossido di cromo e l'ossido idrato, o verde di Guignet rivelano stabilità agli acidi, agli alcali, alla luce, ma consentono una scala di tonalità piuttosto ridotta. 5) P. blu: comprendono il blu di piombo, il blu di cobalto o di Thénard e i cosiddetti blu di ferro e blu oltremare, ampiamente utilizzati nella produzione di vernici e inchiostri da stampa. Il blu di ferro (ferrocianuro ferricosodico) è noto con diversi nomi: blu di Mitilene, blu di Milori, ecc. 6) P. neri: maggiore importanza rivestono in questo gruppo i p. a base di ossido di ferro, di ossido di manganese e a base di carbone elementare (nerofumo, nero vegetale, nero animale, grafite ecc.). 7) P. del ferro: perlopiù costituiti da ossidi di ferro, si suddividono in artificiali e naturali. I p. artificiali possono essere di colore rosso, giallo o nero. Si utilizzano nella fabbricazione di vernici per vagoni ferroviari, nella preparazione del vetro, della carta, di tessuti, inchiostri, ecc. I p. naturali si ricavano invece da ossidi di ferro in forma anidra o idrata: possono essere rossi, provenienti da un apposito trattamento del minerale ematite e destinati alla fabbricazione di vernici antiruggine, per la lavorazione di lenti, specchi, ecc. Possono anche variare dal giallo al bruno rossastro per effetto dell'alterazione di rocce contenenti ossido di ferro (per esempio l'ocra). ║ P. luminescenti: per i loro effetti fosforescenti o fluorescenti hanno funzioni decorative e sono utili anche per segnalazioni. Particolare interesse ha il solfuro di zinco, che assume colorazioni differenti in relazione alla sostanza dalla quale è attivato. ║ P. organici: si dividono in lacche e p. veri e propri. Le lacche sono coloranti organici fissati su supporti inorganici o sali inorganici insolubili di coloranti organici, ma si conoscono anche lacche ottenute da sostanze coloranti naturali (per esempio, la lacca rossa della robbia, la lacca di alizarina, il carminio di cocciniglia, ecc.). I p. organici veri e propri sono sostanze organiche, insolubili, colorate, tra cui per intensità e brillantezza di colore spiccano i p. appartenenti al gruppo delle ftalocianine, di colore blu e verde. Altri p. organici interessanti derivano dal perilene, da coloranti al tino (tioindaco) e dall'antrachinone (blu indantrene, giallo flavantrone, ecc.).

![]()

![]()

Sinonimi

(agg. Di colore simile al blu.), azzurrognolo, livido.

Relativo alle proteine, che contiene proteine.

Proteina.

Biol. - Sostanza organica complessa, presente in tutti gli organismi viventi. Di fondamentale importanza biologica (basti pensare che il protoplasma cellulare è costituito essenzialmente di p.), essa è caratterizzata da un elevato peso molecolare e risulta costituita da carbonio (50-55%), ossigeno (21-23%), azoto (15-19%), idrogeno (6-7%) e da altri elementi secondari, non sempre presenti, come lo zolfo, il fosforo e metalli quali il ferro e il rame. La p. nasce dall'unione di una o più catene di amminoacidi (V. AMMINOACIDO) uniti tra loro da legami carboamminici (―CO―NH), o dall'unione di essi con altri composti come glicidi, lipidi, fosfatidi. In base alla struttura chimica si distinguono due gruppi di p.: le p. semplici e le p. coniugate o proteidi. Le prime, per idrolisi, danno origine solo ad amminoacidi; le seconde, sempre per idrolisi, danno origine ad amminoacidi e a un gruppo prostetico non proteico: le nucleoproteine, per esempio, contengono acido nucleico, e le glicoproteine una porzione glicidica. All'interno delle p. animali esiste poi la distinzione tra p. fibrose e globulari. La p. fibrosa presenta una catena allungata, spesso costituita da più catene polipeptidiche a spirale, ed è caratterizzata da un'elevata elasticità: p. fra cui la cheratina o il collagene, presenti nella pelle, nei tendini e nelle ossa, presiedono alla creazione del materiale strutturale e svolgono funzioni protettive, connettive e di supporto negli organismi viventi. Quanto alla p. globulare, essa ha una forma compatta, grossolanamente sferica o ellissoide, risultante da catene complessamente ripiegate su se stesse. Si tratta di sostanze spesso cristallizzabili, facilmente solubili in acqua. Appartengono a questa categoria gli enzimi, gli ormoni, i pigmenti respiratori, gli anticorpi responsabili della difesa immunitaria, le p. del sangue, così come la caseina, la p. del latte, e l'albumina, presente nel bianco d'uovo. Le proprietà fondamentali delle p. sono quelle di comportarsi in soluzione come colloidi e come elettroliti anfoteri (di dissociarsi cioè contemporaneamente come acidi e come basi). Tale proprietà è dovuta al fatto che la catena polipeptidica presenta sempre ai suoi estremi un gruppo carbossilico e un gruppo amminico, entrambi liberi: il primo, dissociandosi, libera uno ione idrogeno comportandosi quindi da acido; il secondo, invece, si comporta come una base perché libera, dissociandosi, un gruppo ossidrilico. La moderna tecnologia ha individuato i 20 amminoacidi (glicocolla, alanina, cisteina, serina, metionina, treonina, acido aspartico, acido glutammico, lisina, idrossilisina, valina, arginina, istidina, fenilalanina, tirosina, triptofano, prolina, idrossiprolina, leucina, isoleucina), ma non la loro elevatissima sequenza combinatoria, necessaria per sintetizzare una p. in laboratorio. La prima p. di cui è stata scoperta l'intera struttura primaria è quella dell'insulina, a opera del biochimico Frederick Sanger nel 1953. In generale, possiamo dire che le piante e i batteri sono in grado di sintetizzare i propri amminoacidi, mentre sono gli animali più evoluti a non essere capaci di sintetizzare tutti gli amminoacidi; l'uomo, per esempio, non sa sintetizzare né la valina, né la metionina, né la fenilalamina: questi tre amminoacidi sono perciò detti "amminoacidi essenziali", perché devono essere introdotti sotto forma di alimenti e la dieta alimentare non può esserne priva. Il metabolismo animale presiede poi alla loro assimilazione: le p. alimentari vengono scomposte nello stomaco e nell'intestino grazie a fermenti specifici (pepsina, tripsina, peptidasi), fino agli amminoacidi, poi nuovamente utilizzati dall'organismo per provvedere al proprio fabbisogno proteico. Processo fondamentale nella vita cellulare è la sintesi delle p., o meglio la sintesi proteica degli amminoacidi, che nell'interno delle cellule vengono elaborati mediante processi enzimatici che li rendono utilizzabili a tal fine. Questa sintesi consiste in processi di amminazione e di coordinamento degli amminoacidi in catene polipeptidiche; gli amminoacidi vengono per così dire "montati" nel citoplasma cellulare, e più precisamente entro piccole particelle dense, i ribosomi, costituiti essenzialmente da acido ribonucleinico. Il principale prodotto di scarto del metabolismo proteico è l'urea; scorie di minore importanza sono la creatina, l'acido urico, le ammine biogene.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Alghe generalmente unicellulari, dette anche alghe azzurre per il loro colore caratteristico, dovuto ad un pigmento azzurro: la ficocianina. Formano masse gelatinose presso le sorgenti, sui muri umidi, sulle cortecce degli alberi. Appartengono alle c. la gelatina di terra e l'oscillaria. Si riproducono per via organica; in alcune specie si manifesta la formazione di spore.

Fisiol. - La parte liquida del sangue (circa il 55% della massa totale), di colore giallo paglierino, in cui sono normalmente presenti gli elementi figurati (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine), dai quali può essere separato mediante centrifugazione. Il p. è formato per il 91-92% da acqua, in cui sono disciolti gli altri costituenti, per lo 0,9% da sostanze inorganiche (sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruri, bicarbonati, fosfati, solfati), per il rimanente da sostanze organiche (acido lattico, urea, amminoacidi, creatina, ecc.) e da piccole quantità di gas disciolti. Le sostanze organiche costituiscono il materiale greggio del metabolismo in trasporto alle cellule dei tessuti come nutrienti, oppure in trasporto verso i reni o verso il fegato per l'eliminazione; tra di esse si comprendono anche le proteine, classificate come albumine e globuline, che costituiscono normalmente circa il 7% in peso del p. • Geol. - P. del terreno: complesso dei costituenti suscettibili di passare nella soluzione del terreno, come i costituenti dell'argilla e le sostanze disciolte che possono cristallizzare o subire precipitazione chimica; l'altra porzione del terreno viene detta scheletro ed è costituita dalla sabbia e dai detriti più grossolani. • Fis. - Gas fortemente ionizzato, elettricamente neutro nel complesso e altamente conduttore; è considerato il quarto stato della materia. La parola p. è stata coniata nel 1928 da I. Langmuir, mentre lavorava sulle scariche elettriche a bassa pressione, per indicare la regione caratterizzata da densità ioniche elevate e uguali; in tali scariche il gas conduttore, luminoso, occupava tutto il volume sotto vuoto, da cui il termine p., per l'analogia con i fluidi biologici. Il termine è poi passato a indicare qualsiasi gas fortemente ionizzato ed elettricamente neutro, ossia un sistema costituito da ioni positivi e negativi liberi, con uguali concentrazioni, più eventualmente molecole neutre in non elevata concentrazione; condizione essenziale per la complessiva neutralità del sistema è che le sue dimensioni caratteristiche siano sensibilmente maggiori della distanza di Debye o distanza schermante

che misura la distanza oltre

la quale nel p. la carica di uno ione risulta schermata dalle cariche

degli ioni circostanti; nella formula che la definisce,

0

è la costante dielettrica assoluta del vuoto, k la costante

di Boltzmann, n1 la densità elettronica e T la

temperatura termodinamica degli elettroni, ossia la temperatura cinetica degli

elettroni deducibile dalla loro energia E mediante la relazione E =

3kT/2. Il p. si origina da un gas neutro per adduzione di energia

ionizzante (passaggio di corrente, riscaldamento); il suo comportamento si

distingue in modo sostanziale dal comportamento di un qualsiasi altro sistema, e

per tale motivo, insieme alla sua ampia diffusione in natura, esso merita il

nome di quarto stato di aggregazione. Il gas luminescente del tubo di un neon

è un esempio di p. artificiale, mentre sono numerosi gli esempi di

p. naturali: la colonna di scarica di un fulmine, la ionosfera terrestre,

la materia stellare e quella interstellare diffusa nell'universo, ecc. I

p. possono essere classificati secondo diverse tipologie: in base alla

loro temperatura si distinguono in p. caldi e freddi, in base al

valore della loro densità si suddividono in p. rarefatti e

densi, in base all'energia cinetica media in p. classici e

quantistici. Tra le particelle del p. si svolgono reazioni

diversissime, come ad esempio dissociazione di molecole, eccitazione e

ionizzazione, ricombinazione di portatori di carica, emissione di radiazione,

fusioni nucleari, ecc. Dall'esterno il p. è macroscopicamente

neutro, poiché ogni disomogeneità provoca, nella distribuzione

delle cariche, forze elettriche intense che tendono a ristabilire l'equilibrio;

in piccoli domini, all'interno del raggio di Debye, si possono verificare,

tuttavia, fluttuazioni statistiche intorno all'equilibrio di carica, che

provocano un irraggiamento elettromagnetico, di cui diamo una breve descrizione.

Un p. costituito, per semplicità, da elettroni e ioni positivi

della stessa specie, può essere schematizzato come un gas elettronico

uniformemente diffuso in una distribuzione uniforme di ioni positivi fissi o

quasi fissi; le piccole variazioni locali di carica sono descritte, in prima

approssimazione, da un sistema di corpuscoli liberi soggetti a una forza di

attrazione elastica. Sotto l'azione di tale forza, pertanto, gli elettroni

iniziano a oscillare armonicamente con una frequenza caratteristica, detta

frequenza di oscillazione di p.; come conseguenza di tali oscillazioni,

il p. emette radiazioni elettromagnetiche, con frequenza centrata intorno

a quella caratteristica del p. stesso. Accanto all'irraggiamento

elettromagnetico e alle eventuali oscillazioni ioniche che possono insorgere, va

ricordato anche l'irraggiamento derivante dall'eccitazione degli ioni durante le

collisioni (sfruttato, ad esempio, nelle lampade a luminescenza e nei tubi

fluorescenti), l'emissione di radiazioni da parte di elettroni veloci frenati e,

infine, l'irraggiamento che si ha quando un p. è immerso in un

campo magnetico, riguardante il campo dell'infrarosso lontano e delle radioonde.

I moti ondosi, transitori o permanenti, di un p. sotto l'azione di

perturbazioni esterne sono in genere una combinazione più o meno

complessa di oscillazioni elastiche ed elettromagnetiche, che si ottengono

risolvendo, con opportune condizioni al contorno, il sistema di equazioni

differenziali che ne descrive lo stato fisico; tale sistema viene ricavato

applicando al p. le leggi della meccanica e dell'elettromagnetismo,

tenendo conto, per queste ultime, che i campi elettrici e magnetici sono

risultanti da cariche e correnti interne ed esterne al p. Senza entrare

nei dettagli, esaminiamo le tre situazioni tipiche che possono verificarsi in un

p. che interagisce con onde elettromagnetiche esterne, in base alla

frequenza della perturbazione impressa rispetto ad alcune frequenze

caratteristiche del p. stesso. Nel primo caso, la frequenza delle

perturbazioni è minore di quella delle collisioni elettroniche: il

p. si comporta allora come un gas ordinario, in cui possono propagarsi

oscillazioni elettromagnetiche longitudinali, come già descritto in

precedenza. Nel secondo caso, la frequenza delle perturbazioni è maggiore

della frequenza delle collisioni e minore di quella massima di ciclotrone

(frequenza del moto elicoidale che le particelle cariche assumono se sottoposte

all'azione di un campo magnetico): si possono instaurare, allora, onde smorzate,

rispetto alle quali il p. presenta una elevata dispersività. Nel

terzo e ultimo caso, il più complesso, la frequenza delle onde

elettromagnetiche esterne è maggiore della massima frequenza di

ciclotrone, e quindi, a maggior ragione, della frequenza delle collisioni

elettroniche; il comportamento è diverso a seconda che sia presente o

meno un campo magnetico esterno. In assenza di campo magnetico, il p. si

comporta nei riguardi dell'onda come un mezzo riflettente o assorbente, a

seconda del valore della frequenza f dell'onda stessa; infatti, il

p., come tutti i mezzi conduttori, è caratterizzato da una

costante dielettrica complessa, la cui parte reale dà conto della

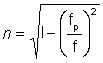

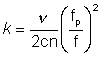

rifrattività e quella immaginaria dell'assorbimento. Detta ν la

frequenza delle collisioni elettroniche, se, come ipotizzato, è f

>> ν l'indice di rifrazione n e il coefficiente di

assorbimento k sono dati dalle espressioni

0

è la costante dielettrica assoluta del vuoto, k la costante

di Boltzmann, n1 la densità elettronica e T la

temperatura termodinamica degli elettroni, ossia la temperatura cinetica degli

elettroni deducibile dalla loro energia E mediante la relazione E =

3kT/2. Il p. si origina da un gas neutro per adduzione di energia

ionizzante (passaggio di corrente, riscaldamento); il suo comportamento si

distingue in modo sostanziale dal comportamento di un qualsiasi altro sistema, e

per tale motivo, insieme alla sua ampia diffusione in natura, esso merita il

nome di quarto stato di aggregazione. Il gas luminescente del tubo di un neon

è un esempio di p. artificiale, mentre sono numerosi gli esempi di

p. naturali: la colonna di scarica di un fulmine, la ionosfera terrestre,

la materia stellare e quella interstellare diffusa nell'universo, ecc. I

p. possono essere classificati secondo diverse tipologie: in base alla

loro temperatura si distinguono in p. caldi e freddi, in base al

valore della loro densità si suddividono in p. rarefatti e

densi, in base all'energia cinetica media in p. classici e

quantistici. Tra le particelle del p. si svolgono reazioni

diversissime, come ad esempio dissociazione di molecole, eccitazione e

ionizzazione, ricombinazione di portatori di carica, emissione di radiazione,

fusioni nucleari, ecc. Dall'esterno il p. è macroscopicamente

neutro, poiché ogni disomogeneità provoca, nella distribuzione

delle cariche, forze elettriche intense che tendono a ristabilire l'equilibrio;

in piccoli domini, all'interno del raggio di Debye, si possono verificare,

tuttavia, fluttuazioni statistiche intorno all'equilibrio di carica, che

provocano un irraggiamento elettromagnetico, di cui diamo una breve descrizione.

Un p. costituito, per semplicità, da elettroni e ioni positivi

della stessa specie, può essere schematizzato come un gas elettronico

uniformemente diffuso in una distribuzione uniforme di ioni positivi fissi o

quasi fissi; le piccole variazioni locali di carica sono descritte, in prima

approssimazione, da un sistema di corpuscoli liberi soggetti a una forza di

attrazione elastica. Sotto l'azione di tale forza, pertanto, gli elettroni

iniziano a oscillare armonicamente con una frequenza caratteristica, detta

frequenza di oscillazione di p.; come conseguenza di tali oscillazioni,

il p. emette radiazioni elettromagnetiche, con frequenza centrata intorno

a quella caratteristica del p. stesso. Accanto all'irraggiamento

elettromagnetico e alle eventuali oscillazioni ioniche che possono insorgere, va

ricordato anche l'irraggiamento derivante dall'eccitazione degli ioni durante le

collisioni (sfruttato, ad esempio, nelle lampade a luminescenza e nei tubi

fluorescenti), l'emissione di radiazioni da parte di elettroni veloci frenati e,

infine, l'irraggiamento che si ha quando un p. è immerso in un

campo magnetico, riguardante il campo dell'infrarosso lontano e delle radioonde.

I moti ondosi, transitori o permanenti, di un p. sotto l'azione di

perturbazioni esterne sono in genere una combinazione più o meno

complessa di oscillazioni elastiche ed elettromagnetiche, che si ottengono

risolvendo, con opportune condizioni al contorno, il sistema di equazioni

differenziali che ne descrive lo stato fisico; tale sistema viene ricavato

applicando al p. le leggi della meccanica e dell'elettromagnetismo,

tenendo conto, per queste ultime, che i campi elettrici e magnetici sono

risultanti da cariche e correnti interne ed esterne al p. Senza entrare

nei dettagli, esaminiamo le tre situazioni tipiche che possono verificarsi in un

p. che interagisce con onde elettromagnetiche esterne, in base alla

frequenza della perturbazione impressa rispetto ad alcune frequenze

caratteristiche del p. stesso. Nel primo caso, la frequenza delle

perturbazioni è minore di quella delle collisioni elettroniche: il

p. si comporta allora come un gas ordinario, in cui possono propagarsi

oscillazioni elettromagnetiche longitudinali, come già descritto in

precedenza. Nel secondo caso, la frequenza delle perturbazioni è maggiore

della frequenza delle collisioni e minore di quella massima di ciclotrone

(frequenza del moto elicoidale che le particelle cariche assumono se sottoposte

all'azione di un campo magnetico): si possono instaurare, allora, onde smorzate,

rispetto alle quali il p. presenta una elevata dispersività. Nel

terzo e ultimo caso, il più complesso, la frequenza delle onde

elettromagnetiche esterne è maggiore della massima frequenza di

ciclotrone, e quindi, a maggior ragione, della frequenza delle collisioni

elettroniche; il comportamento è diverso a seconda che sia presente o

meno un campo magnetico esterno. In assenza di campo magnetico, il p. si

comporta nei riguardi dell'onda come un mezzo riflettente o assorbente, a

seconda del valore della frequenza f dell'onda stessa; infatti, il

p., come tutti i mezzi conduttori, è caratterizzato da una

costante dielettrica complessa, la cui parte reale dà conto della

rifrattività e quella immaginaria dell'assorbimento. Detta ν la

frequenza delle collisioni elettroniche, se, come ipotizzato, è f

>> ν l'indice di rifrazione n e il coefficiente di

assorbimento k sono dati dalle espressioni

dove c è la

velocità della luce e fp la frequenza caratteristica

del p. Se f < fp, quindi, il coefficiente di

rifrazione n è puramente immaginario, che corrisponde, dal punto

di vista fisico, all'impossibilità di propagazione dell'onda nel

p.; se, invece, è f > fp, il p. si

comporta come un mezzo assorbente e fortemente dispersivo, con

dispersività rapidamente decrescente. In presenza di un campo magnetico

esterno (come, ad esempio, quello terrestre), ai fenomeni di dispersione e di

assorbimento appena descritti si aggiunge un fenomeno di birifrazione: a causa

dell'anisotropia prodotta dal campo magnetico esterno nei moti elettronici che

assumono andamento elicoidale, l'onda che si propaga nel p. si divide in

due onde (componenti magnetoioniche), che si propagano con

velocità diverse e sono diversamente assorbite. In particolare, è

possibile la propagazione di una componente anche per onde la cui frequenza sia

minore di quella caratteristica del p. La fisica del p. ha

acquisito particolare importanza in considerazione della possibilità di

utilizzare un p. contenente deuterio per produrre energia mediante

processi di fusione nucleare. A tale scopo, l'attenzione si è rivolta

particolarmente allo studio dei p. a elevatissima temperatura,

dell'ordine di decine di milioni di gradi, ottenibili mediante conversione di

energia elettromagnetica prodotta da campi esterni in energia cinetica ionica;

oltre a tale condizione, deve essere realizzata, inoltre, una elevata

concentrazione ionica per un tempo sufficientemente lungo. Il problema del

confinamento di un p. entro un dato volume a elevate temperature è

stato risolto attualmente mediante l'applicazione di opportuni campi magnetici

esterni secondo due disposizioni tipiche: nella prima, la più diffusa, il

recipiente è toroidale, e tali sono le linee del campo magnetico; nella

seconda, meno diffusa a causa della maggiore instabilità che può

insorgere nel p., il recipiente è cilindrico e il campo magnetico

è assiale, con intensità crescente verso le estremità. I

dispositivi in cui si producono p. caldi confinati magneticamente,

destinati agli studi sulla realizzabilità della fusione termonucleare,

vengono detti macchine a p.; importanti risultati sono stati ottenuti

recentemente con la macchina europea JET, in funzione dal 1983, destinati a

svilupparsi con la realizzazione della nuova macchina europea NET e di quella

statunitense-russa-europea-giapponese ITER. ║ P. primordiale:

sostanza ipotetica, costituita essenzialmente da neutroni, con una massa

specifica di circa 1013 g/cm3, che sarebbe all'origine di

tutti i nuclei. ║ P. senza collisioni: p. la cui

densità è sufficientemente bassa perché si possano

trascurare gli urti binari vicini tra particelle; le interazioni che si

producono in tale p. sono dovute soltanto alle forze a lungo raggio

d'azione. Si dice, inoltre, che si ha a che fare con un p. senza

collisioni quando si studiano fenomeni le cui scale di tempo caratteristiche

sono nettamente inferiori al tempo d'urto del p. stesso. • Tecn. -

Forni a p.: dispositivi, detti anche fiamme o torce a p.,

in cui viene prodotto in atmosfera controllata un p. la cui elevata

temperatura è sfruttata per la lavorazione, mediante fusione, di

materiali altamente refrattari. ║ Generatori a p.: dispositivi che

effettuano la conversione di energia termica in energia elettrica. Sono basati

sul fatto che in un p., che percorra a elevata velocità un

condotto sotto l'azione di un campo magnetico esterno, si genera una forza

elettromotrice; presentano il vantaggio di non avere organi in moto e, rispetto

ad altri generatori, di raggiungere notevoli potenze unitarie. I generatori a

p. si distinguono in generatori a ciclo aperto, i più

diffusi, che utilizzano gas di combustione di carbone o di idrocarburi,

scaricandoli poi nell'atmosfera, e in generatori a ciclo chiuso, che

riutilizzano, recuperandoli al termine del ciclo, gas nobili quali l'argon,

l'elio e il neon; i generatori sono solitamente accompagnati da impianti

termoelettrici tradizionali, per lo sfruttamento del gas in uscita.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()