Santuario di Nemesis, (dea della vendetta) a Ramnunte, Attica

Una commedia di Moliere: L'avaro

Ritratto di William Shakespeare

Un eroe di Shakespeare: Amleto

Il teatro tedesco fino a Lessing

Teatro la prima metà del novecento

![]()

![]()

Il Teatro.

Il termine teatro si riferiva originariamente all'insieme degli spettatori di una rappresentazione. Nell'antica Grecia il teatro era luogo di svolgimento di danze e cori legati al rito del culto dionisiaco ed era situato all'aperto, in spiazzi di terra battuta non destinati appositamente al teatro e sempre contigui a qualche luogo sacro. Il primo teatro sorse in Grecia sulle pendici dell'Acropoli, nei pressi del santuario di Dioniso Eleuterio (poiché i concorsi drammatici furono introdotti nel VI sec. a. C. in occasione dei festeggiamenti rituali in onore di Dioniso).

Il primo teatro a forma circolare fu ideato e costruito a Siracusa sotto Gerone I e Dionisio III, ma l'evoluzione verso vere e proprie cavee in pietra si ebbe solo nel IV sec. a. C. e si può osservare negli esempi di Epidauro, Atene, Delfi e Corinto. La scena dove avvenivano le rappresentazioni risultava a un livello superiore della zona chiamata orchestra dove si sistemava il coro, circondata dalle gradinate per gli spettatori.

La scena, inizialmente semplice e provvista di elementi mobili, è stata successivamente mutata e arricchita da elementi fissi come colonne, porte, pareti. Nella fase più antica, il teatro greco era una struttura di legno assai elementare che prevedeva una baracca di legno dove gli attori potevano effettuare il cambio della maschera. Davanti alla baracca, si trovava un'area piana per le danze dei cori; di fronte le panche di legno destinate agli spettatori. Successivamente, la baracca di legno venne sostituita da una costruzione in muratura, davanti alla quale venne fissato il luogo destinato alla rappresentazione o scena. I teatri furono presto costruiti alla base di pendii che fornivano una superficie naturalmente inclinata dove collocare le gradinate con i posti per gli spettatori.

Il modificarsi della struttura del dramma rese sempre più importante il ruolo degli attori e favorì la loro separazione dal coro. Il teatro romano nasce su modello di quello greco, ma è connotato da importanti variazioni; un esempio è dato dal piccolo teatro di Pompei del 75 a. C. Un altro tipo di teatro è quello a ordini sovrapposti come il teatro di Marcello a Roma con gradinate continue e archi digradanti, cavea a forma di semicerchio. Il semicerchio alla base della cavea non è più destinato all'azione scenica, ma agli spettatori più prestigiosi: sullo sfondo di un palcoscenico di notevole profondità e poggiante su uno zoccolo in muratura si erige la scenafronte, costituita da tre ordini architettonici sovrapposti. Al primo piano, di ordine dorico, recitavano i personaggi mortali; al secondo piano, di ordine ionico, recitavano gli eroi e i semidei; al terzo piano, di ordine corinzio, recitavano gli dei dell'Olimpo.

Nel teatro romano non vi è l'orchestra e ciò comporta l'accostamento delle gradinate alla scena, più ampia e profonda. Nate come supporto ai riti liturgici, nel medioevo le rappresentazioni, di carattere sacro, vengono date nelle chiese o sul loro sagrato in teatrini provvisori e smontabili. Durante l'umanesimo, le rappresentazioni religiose o profane (frutto della progressiva laicizzazione del teatro medievale) tendono ad aver luogo nei cortili e nelle sale dei palazzi signorili. La cultura umanistica sarà anche la via per il recupero delle regole classiche del teatro greco romano. Il primo teatro moderno venne realizzato nel 1585 per opera prima di A. Palladio per l'Accademia Olimpica di Vicenza e poi da V. Scamozzi che lo completò. Presenta la novità della boccascena, apertura nel muro all'interno della quale viene costruita la scena.

Il modello di teatro detto all'italiana con il tempo si configura sempre più nella struttura a logge sovrapposte o palchi, di linea planimetrica variabile dall'ellittica all'ovoidale, a quella a U e a ferro di cavallo come nel San Carlo di Napoli o nel teatro alla Scala di Milano, si afferma definitivamente nel XVII sec. e si diffonde in tutta Europa nel Settecento. Accanto ai teatri di corte, si sviluppano in Italia anche i primi teatri pubblici. In Europa, si assiste a varie esperienze teatrali, tra le quali si segnalano i corrales spagnoli e il teatro elisabettiano in Inghilterra. I corrales erano cortili circondati su tre lati da logge, a piani sovrapposti divise da tramezzi, ove prendeva posto la maggior parte del pubblico. In un lato del cortile era situata la scena e dal lato opposto la galleria riservata alle donne (cazuela).

Nel teatro elisabettiano, edificio a pianta circolare o poligonale, caratterizzato da un palcoscenico che si allungava nella sala, la zona corrispondente all'attuale platea era destinata al pubblico meno privilegiato, che assisteva allo spettacolo stando in piedi. Il pubblico qualificato prendeva posto nelle gallerie, che si trovavano in più ordini sovrapposti lungo tutto il perimetro della sala. I teatri attuali nascono con lo scopo di riservare maggior spazio al pubblico e possono essere a sala circolare con scena centrale, a scena parzialmente avvolgente la platea, a sala rettangolare, sperimentali con scena limitata all'essenziale. Rappresentazione che viene messa in scena in teatro. Esistono vari generi teatrali occidentali quali la commedia, il dramma, la tragedia, il balletto, il mimo, la farsa, la tragicommedia, il melodramma (detto anche opera lirica), la performance, l'happening, il musical (detto anche commedia musicale), la rivista, il varietà.

![]()

![]()

Struttura del teatro antico.

Il teatro a struttura stabile nasce in Grecia verso il IV sec. a.C. come luogo dove, spesso in occasione di feste pubbliche, avvenivano le rappresentazioni di tragedie e commedie. Il teatro, inteso come ambiente o edificio adibito a qualsiasi tipo di rappresentazione, ha subito nel corso della sua storia una notevole evoluzione architettonica. In Grecia il luogo dello spettacolo da semplice spiazzo in terra battuta divenne un edificio che, nella sua forma più antica (VI-V secolo a.C.), comportava intorno all'area destinata alle danze dei cori soltanto le panche di legno per gli spettatori, gli ikria, il cui complesso formava il koilon: questo fu prima trapezoidale e, solo più tardi, quando il legno si sostituì alla pietra, curvilineo. Soltanto dal V secolo venne eretta la skené, edificio ligneo rettilineo fronteggiante il koilon dall'altro lato dell'orchestra, che serviva a creare uno sfondo all'azione degli attori.

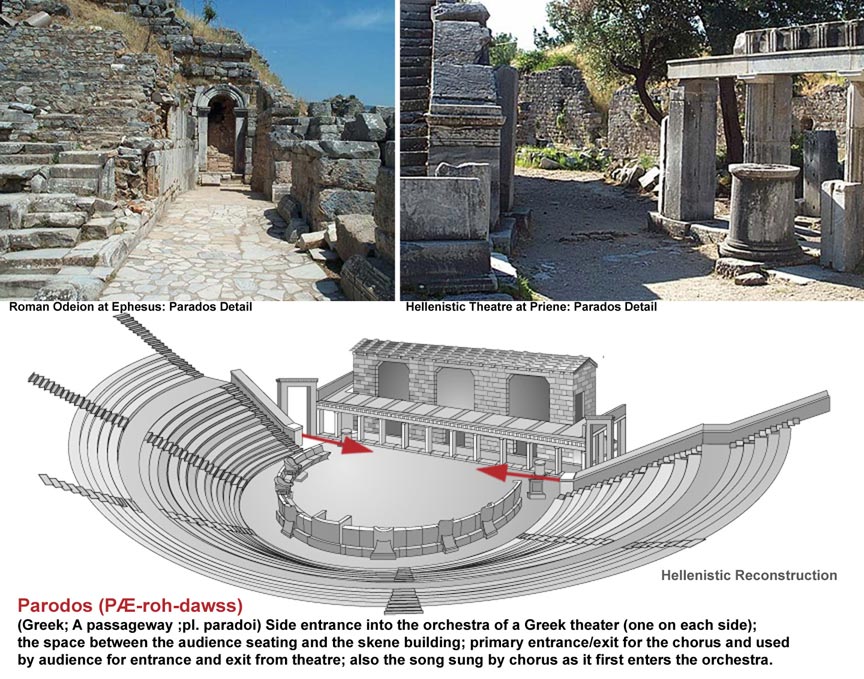

L'edificio teatrale greco, all'aperto e senza copertura, si divide in tre parti: cavea, orchestra, scaena. La cavea è la parte contenente la gradinata con i posti a sedere per gli spettatori, che nei teatri greci si appoggiava a pendii naturali; inizialmente era costituita da una tribuna in legno, fatta eccezione per la fila dei sedili d'onore (proedria), che era in pietra. La divisione della cavea in settori ricalca la gerarchia sociale: la fila a diretto contatto con l'orchestra era riservata agli arconti, sacerdoti e strateghi; nei settori superiori trovavano posto i membri della bulé (assemblea), più in alto i cittadini ed infine coloro che non erano in possesso della cittadinanza, gli stranieri, le donne e gli schiavi. L'orchestra è l'elemento primitivo e la sua forma circolare è stata ricollegata al pavimento dove avveniva la trebbiatura, modello per le successive feste religiose. L'orchestra presentava ai lati due ingressi (parodoi) chiusi, a partire dal III secolo a.C., da porte per consentire l'accesso degli spettatori. Attraverso le parodoi il coro raggiungeva il suo posto e si allontanava alla fine dello spettacolo.

Il terzo elemento è costituito dalla scena, inizialmente una struttura provvisoria di forma allungata, all'interno della quale si accedeva mediante una porta centrale che immetteva nella zona dei servizi in cui gli attori si cambiavano d'abito e dove venivano conservati i costumi. Con il tempo la scena fu rialzata e spinta in avanti con un proscenio (palcoscenico rialzato), la cui fronte era di solito un porticato a colonne con tavole di legno dipinte. Quinte girevoli con decorazioni di paesaggi consentivano i cambiamenti di scena. Verso la fine del V secolo a.C. l'impianto scenico si fece più articolato e s'introdusse l'uso di macchine teatrali, scene rotanti, piattaforme mobili. Quando i romani, a metà del I secolo a.C., cominciarono a costruire i teatri stabili in muratura s'ispirarono al modello greco, già organicamente stabilito e strettamente legato all'evoluzione delle forme letterarie della tragedia e della commedia. I teatri romani conservarono però soltanto alcuni elementi di quelli greci, tra cui la cavea gradinata disposta a semicerchio davanti alla scena, e su questi elaborarono strutture originali. Innanzitutto si svilupparono come veri e propri edifici a carattere monumentale. In sostanza, il teatro romano si presentava come un edificio isolato e chiuso, il cui prospetto esterno era dato dalla possente struttura architettonica a tre ordini che sosteneva la cavea. Quest'ultima, assai più estesa di quella greca, era ripartita in diversi ordini, accessibili da gallerie e separati da parapetti. Anche lo spazio riservato all'azione scenica con il tempo andò differenziandosi da quello del teatro greco. Il coro, che aveva perduto importanza, non rimaneva più nell'orchestra, ma stava sul palcoscenico con gli attori. Perciò nel teatro romano l'edificio scenico era molto più profondo e più ampio che in quello greco: era sopraelevato di tre o quattro metri e comprendeva la fronte scenica (scaenae frons), le quinte laterali (parascaenia) e il palcoscenico (proscaenium). La fronte scenica s'innalzava e si arricchiva di elementi architettonici, statue, fontane e altra suppellettile mobile, in modo da costituire una scena fissa, che veniva cambiata in funzione delle esigenze dell'azione per mezzo di scene mobili di legno dipinto (scaena ductilis). Le dimensioni degli edifici in cui si tenevano gli spettacoli influirono sull'evoluzione delle forme teatrali, ma queste a loro volta contribuirono a modificare la struttura della scena. Quando il dialogo cedette il passo alla mimica, accompagnata soltanto dal canto del coro, i fondali si fecero più grandi ed elaborati e i palcoscenici si estesero sempre di più verso l'orchestra.

I perfezionamenti strutturali furono legati al successo e allo sviluppo delle rappresentazioni drammatiche, che provocarono il moltiplicarsi dei teatri in Grecia e in Asia Minore. Quando agli ikria lignei si sostituirono gradini di pietra (V-IV secolo a.C.), questi vennero fatti poggiare su un pendio e avevano forma a ferro di cavallo, delimitata ai due estremi da muri di sostegno, gli analemmata. A Roma le rappresentazioni avvenivano su palcoscenici provvisori, di legno, con un fondale da cui si aprivano porte e finestre, eretti nel circo o davanti ai templi di Apollo o della Magna Mater. Gli spettatori prendevano posto, per lo più, su sedili di legno (subsellia), che dopo la rappresentazione venivano subito smontati insieme al palcoscenico. Il senato era contrario alla costruzione di teatri in muratura, perché temeva che questi potessero offrire al popolo occasione di ozio. D'altra parte già nel corso del II secolo a.C. si sviluppò in Roma, sull'esempio ellenistico, ma con maggiore ricchezza, una tendenza a decorare fastosamente la frons scaenae con pitture e motivi architettonici e plastici, mentre in altre località italiche, tra cui Pompei, sorgono teatri stabili di stampo ellenistico, ma con innovazioni originali.

A Roma il primo teatro in muratura fu fatto costruire da Pompeo nel 55 a.C. Questo a differenza del greco, classico e ellenistico, si presenta come edificio a pianta semicircolare, costruito su terreno pianeggiante (non appoggiato ad un declivio, come quello greco), chiuso da mura perimetrali di uguale altezza che collegano la cavea (le gradinate per gli spettatori) con la scena monumentale di struttura architettonica, dinanzi alla quale si apre il palcoscenico (pulpitum) basso, ma profondo (nel teatro greco, invece, fino al IV secolo a.C. non esisteva palcoscenico e gli attori agivano, insieme con il coro, nell'orchestra circolare). Questa forma chiusa rendeva possibile anche la copertura dell'intero edificio con un velarium, un telo per riparare gli spettatori. Pertanto nel teatro romano si riscontra chiaramente il prototipo di quello moderno. Il teatro romano apportò molti arricchimenti decorativi, spettacolari e di carattere grandioso, con arcate e scalinate e vomitoria: un'architettura adatta a colpire la fantasia degli spettatori. Sconosciuto al mondo greco, l'anfiteatro, vasto edificio a gradinate, dalla pianta circolare, fu una creazione italica, dapprima campana (Pompei), in seguito romana. Fu destinato ad ospitare i combattimenti dei gladiatori. Da due emicicli giustapposti i Romani derivarono gli anfiteatri di forma ellittica: gli ippodromi, costruzioni destinate agli spettacoli e a grande capienza. L'odeon, edificio destinato alle esecuzioni musicali, si distingueva dal teatro per la maggiore altezza e per la presenza di un tetto a totale copertura. I più famosi: l'Odeon di Pericle, di Erode Attico, di Pompei. Molto diffusi furono i giochi del circo, numerosi a Roma. Il più antico fu il Circo Massimo, altri furono il Circo Flaminio, il Circo di Gaio (Caligola), il circo di Massenzio. I giochi del circo iniziavano con una processione, quindi iniziavano le corse dei carri, i combattimenti dei gladiatori e le cacce. Gli stadi erano piste in terra battuta, usati per le corse podistiche, poi adibiti alle gare atletiche.

Il Teatro Greco.

Le parti del teatro:

Koilon (=cavea): zona dove si situeranno i sedili degli spettatori; significa conchiglia. Può essere sistemato su un pendio naturale, ma avrà bisogno anche, specie all'estremità , di muri di contenimento.

Analemmata: sono i muri di contenimento del Koilon; sing:analemma.

Klimakes (=scalaria): Siccome i gradini per sedersi hanno un'altezza diversa da un rgadino per salire ,per poter far salire gli spettatori sopra il Koilon ci sono scalette più piccole, che dividono il Koilon in settori.

Kerkides (=cunei): sono i settori divisi dalle klimakes.

Icria: sono i sedili temporanei in legno.

Orchestra: è la zona di rappresentazione. Essa si distanzia leggermente dal Koilon, per permettere il passaggio agli spettatori che saliranno lungo le klimakes e che accedono ad esse tramite passaggi laterali.

Pàrodoi (=viae): sono i passaggi.

Pylones: porte monumentali che si aprono nelle paròdoi.

Epitheatron: koilon superiore; significa appunto teatro di sopra. Spesso accade che un teatro deve essere ampliato per ospitare più persone. A volte ciò viene fatto continuando a costruire in altezza altri filari di sedili. Esiste così la possibilità di distinguere tra un Koilon superiore e uno inferiore.

Edificio scenico: compare solo ad un certo punto della storia.

Aveva varie funzioni:

* Creare un fondale scenico per la rappresentazione;

* Ospitare al loro interno dei vani chiusi in cui gli attori si potevano cambiare, e potevano conservare gli oggetti necessari per la rappresentazione;

* Avevano la funzione di migliorare l'acustica, evitare che il suono si disperdesse.

Queste tre funzioni porteranno allo sviluppo sempre più accentuato dell'edificio scenico fino ad arrivare all'età ellenistica, in cui questi edifici sono altissimi, molto decorati e monumentali. In età romana poi avremo degli sviluppi incredibili dell'edificio scenico.

Logeion (=iposcenio): palcoscenico.

Parasceni: le due sporgenze che inquadrano il logeion.

Diodos: percorso anulare di smistamento del pubblico, abbastanza largo.

Diàzoma: muretto di basamento per l'epitheatron, interrotto in prossimità delle scalette per permettere l'accesso al pubblico, per facilitare la vista agli spettatori.

Euripos (=euripus): canale intorno all'orchestra che non aveva solo scopo decorativo, come fontana o giochi d'acqua, ma convogliava e faceva defluire l'acqua piovana, proveniente dall'invaso del koilon, in una cisterna sotterranea.

Tiròmata: porte di comunicazione tra la scena e il logeion, in cui era sistemata la scenografia attraverso un sistema di periactoi che ruotano su perni.

Pinaches: fondali dipinti mobili, nella parte bassa del logeion.

IL TEATRO GRECO all'origine.

La parola theatron secondo i Greci sta a significare qualsiasi luogo dove si assiste a una qualsiasi forma di rappresentazione, non necessariamente spettacolare (può essere un edificio o anche solo una pendenza su una collina dove sedersi e guardare la rappresentazione.)

Creta, area teatrale nel palazzo di Festos: anche quest'area secondo la definizione è allora un theatron. Davanti alle gradinate doveva avvenire una rappresentazione probabilmente connessa a un culto di cui però non sappiamo bene nulla perché la scrittura lineare A non è stata decifrata. Abbiamo però testimonianze iconografiche di affreschi di età minoica in cui ci sono rappresentazioni di fanciulle che danzano davanti a un pubblico sistemato in tante righe parallele, forse su gradini paralleli di una gradinata come questa, divisi in uomini e donne su gradinate separate. Questa danza forse aveva una valenza religiosa, testimoniata anche in fonti più tarde, ad esempio in frammenti di poesia di Saffo che parla di fanciulle cretesi che danzano intorno a un altare. Su un sarcofago dipinto di Creta ci sono rappresentazioni di suonatori di lira e di flauto, quindi anche questi strumenti potevano avere origine cretese e accompagnare le danze. Anche la pirrica (danza di guerrieri armati) poteva avere origini cretesi. Rappresentazioni drammatiche legate a riti religiosi sono attestate in realtà in tutto il mondo orientale (Egitto , Mesopotamia ...)Quindi è probabile che nella stessa Creta sia arrivato da oriente. Creta poi ha una fase micenea e anche nei palazzi micenei troviamo aree teatrali organizzate su gradinate rettilinee, e alcuni pensano che proprio da questi insediamenti micenei sia arrivato in terraferma in Grecia arcaica.

Bochetto sacro a Dioniso, nel demo di Icaria, vicino Atene. In Attica si sviluppa in età arcaica una forma di rappresentazione drammatica strettamente connesso al culto di Dioniso, e in tutti i demi dell'Attica sono stati trovati quelli che noi possiamo interpretare come teatri, empre connessi a santuari in cui in particolare assume una valenza molto forte il culto di Diòniso, durante i festeggiamenti del quale c'è un uso massiccio del vino, specie nel dramma che poi svilupperà la commedia, il dramma satirico, legato all'ebrezza dovuta al vino.

Qui in Icaria rimane relativamente poco, ma è comunque interpretato come area teatrale:una fila di sedili in pietra davanti ai quali c'è un'area scoperta delimitata da un muro al di là del quale c'è un salto di quota, quindi quel muro sorregge un terrazzamento. In quello spazio si doveva svolgere la rappresentazione. Altra persone si potevano sedere direttamente sul pendio della collina retrostante, su sedili in legno provvisori. Così abbiamo una fila di sedili in pietra (posti d'onore), per personaggi importanti, chiamati proedria, sedili scavati in pietra con braccioli (il modello non varierà, salvo qualche aggiunta decorativo). Tutti gli altri si sistemavano su posti provvisori sul pendio. La parte della rappresentazione scenica si chiama orchestra, dal verbo orcheomai=danzare, e quindi torniamo alla teoria cretese. Ai lati del muro di contenimento, un basamento è stato interpretato come sostegno di un monumento sacro a Dioniso. La parola theatron indicava più che altro il posto degli spettatori.

Santuario di Nemesis, (dea della vendetta) a Ramnunte, Attica.

Anche in questo caso la testimonianza dell'area teatrale è piuttosto labile: abbiamo solo la fila della proedria, e davanti uno spazio libero che ha come fondale scenico il muro di un edificio. Anche in questo caso cerimonie religiose con momenti drammatici. Secondo alcuni (es. Carlo Anti, studioso italiano) le forme teatrali più antiche sono proprio queste, con gradinate rettilinee, in contrasto con le ipotesi secondo cui le prime forme di orchestra dovrebbero essere circolari, opinione ormai abbandonata. Quindi le forme di orchestra e di proedria più antiche sono rettilinee e deriverebbero direttamente da quelle aree teatrali dei palazzi minoici, dove se c'erano 2 gradinate , queste erano sistemate ad angolo retto. Dunque al massimo le forme più copmplesse erano trapezoidali, con file parallele per gli spettatori. Nella proedria di Ramnunte ci sono addirittura incisi i nomi dei personaggi importanti che vi dovevano sedere.

Teatro di Thoricos, in Attica, siamo già nella metà del VI secolo. E' un teatro piccolo e dalla forma molto irregolare, ma dalle caratteristiche piuttosto interessanti. La parte destinata agli spettatori, per quanto irregolare si può interpretare come rettilineo. Secondo alcuni si tratta di uno dei primi tentativisi rendere il teatro più ssimile ad una curva. Secondo Carlo Anti invece è il contrario, e cioè è il tentativo di regolarizzare, cercando di ottenere addirittura un trapezio il pendio naturale di una collina che invece era curva. Ciò che è certo è che Thoricos era il porto dove approdavano le navi provenienti da Creta, quindi è probabile che lo sviluppo di quest'area teatrale derivi direttamente da Creta. La parte degli spettatori si sviluppa, per quanto può, su settori rettilinei. Appena il pendio comincia a girare, essa prosegue e ne deriva questa forma irregolare. L'orchestra è un'area rettangolare delimitata da un muro di terrazzamento. Non esiste ancora l'edificio scenico; esiste però un concetto di base: gli spettatori devono sedere in un posto dove tutti possano assistere al qualcosa che avviene nell'area antistante e dietro gli attori (o il coro) non ci devono essere altri spettatori, ma la visuale libera di un panorama o un edificio scenico, gli spettatori sono soltanto frontali.

Demo di Trachones(o Euonimon), che oggi è la periferia nei pressi del vecchio aeroporto di Atene. In anni recenti è stato scoperto un teatrino quasi perfettamente rettangolare e anche abbastanza ben conservato, con la sua proedria, altre vie di gradini che seguono la pianta sui tre lati, e tra l'altro è l'edificio scenico, con un'orchestra quasi perfettamente rettangolare. Questo teatro è stato datato addirittura al quarto secolo, quindi mentre le precedenti forme erano di età arcaica (ancora nel VI sec. a.C.), questa forma di teatro così semplice continua nel tempo addirittura nel IV sec., quindi è proprio una tradizione, ed è del tutto smentita l'idea di teatri originari di forma semicircolare.

Teatro di Diòniso, Atene.

Qui, ancora alla fine del VI sec. a.C., gli spettacoli teatrali connessi a drammi liturgici, che si svolgevano per esempio in occasione delle Panatenee (festività di Atene), o dele Aenee (festività dedicate a Dioniso), avvenivano proprio al centro dell'agorà, che veniva chiamato orchestra. Gli spettatori sedevano su file di sedili in legno provvisori, montati solo in occasione di queste rappresentazioni. Si chiamano icrìa, e un giorno questi icrìa, durante una rappresentazione crollarono provocando parecchi morti. Si arrivò quindi alla soluzione di trasferire questo teatro provvisorio dall'agorà al Santuario di Dioniso Eleuterios (=che rende liberi ... col vino!) situato sulle pendici sud dell'acropoli, creando un teatro stabile. Pare che i drammi dionisiaci avessero in questo periodo (età di Pisistrato)avuto un certo impulso per merito di un attore o autore che si chiamava Tespi,il quale sviluppa una forma di rappresentazione quasi spontanea che avveniva durante i riti dionisiaci in qualcosa di più organizzato, con un personaggio che risponde,creando una sorta di dialogo, a un coro di anche 50 persone; crea quindi la prima forma embrionale di quello che noi chiamiamo primo attore. (carro di tespi= carro degli attori girovaghi del rinascimento).

Pisistrato, tiranno di Atene,m fece arrivare dai demi dell'Attica, fiorse da Icaria, Tespi per organizzare questa prima rappresentazione, così la prima fase del teatro di Atene viene chiamata teatro di tespi. Nel tempo questo tempio è stato ampliato , ma ha trovato una serie di grossi vincoli:

* La forte pendenza della rupe dell'Acropoli;

* La presenta di una grande struttura rettangolare che è l'Odeion di Pericle. Quindi dopo la costruzione dell'Odeion di Pericle, dovendo ampliarsi in un certo senso lo traccia;

* Una circonvallazione dell'acropoli, il perìpatos, strada importante non solo come comunicazione ma anche come via processionale, quindi non poteva essere interrotto in alcuna maniera. Si fa in modo, arrivati ad un certo punto, che il peripatos sia inglobato all'interno del teatro, per cui si crea un epitheatron al di là del perìpatos.

Nel corso di queste rappresentazioni sceniche in occasione delle festività religiose veniva poi nominato un vincitore, che poi si faceva erigere un monumento che veniva posto lungo il peripatos insieme ad altri, quindi questa strada era affiancata da monumenti.

Il vero e proprio santuario di Dioniso Eleuterios è in basso, ed è attestato da due tempietti, uno di età arcaica e uno del IV sec. entrambi votati a Dioniso. Faceva sempre parte del santuario una grande stoà alla quale in età posteriore si appoggia l'edificio scenico del teatro. Le vicende costruttive di questo teatro sono molto complicate:lo studio delle fasi è complesso perché i resti sono scarsi, e non si sa ancora a quale degli studi dare ragione.

Forse il teatro originario di Tespi era semicircolare, quindi forse è qui che per la prima volta appare il teatro semicircolare, anche se non si sa se il koilon fosse semicircolare come l'orchestra.Anzi è probabile che il koilon fosse trapezoidale.

E' solo nel IV sec. che il teatro inizia ad assumere l'andamento semicircolare nel koilon. Siamo dopo l'età classica, dopo la costruzione dell'Odeion di Pericle. Alcuni datano questa trasformazione all'età di Ligurgo (metà IV sec.). Quindi mentre ad Atene iniziava a penetrare la forma più evoluta, in contemporanea nei dintorni di Atene continuavano a costruire teatrini retti o trapezoidali tradizionali. Chiaramente questa forma è la più logica, perché gli spettatori sono tutti alla stessa distanza dal centro dell'orchestra, quindi i posti sono equivalenti tra loro. Uno dei problemi tra gli studiosi è proprio la data di questa trasformazione, perché specie i tedeschi hanno sempre puntato l'accento sul fatto che sembra molto strano che nel momento in cui nell'Atene classica abbiamo la massima espressione della letteratura drammatica con Euripide, Eschilo e Sofocle,il tutto si rappresentava in un qualcosa di molto vago, cioè un terrazzamento più o meno semicircolare e gli spettatori che si sedevano su posti mobili su una collina, cioè i teatri monumentali non esistevano. Quindi per assurdo la trasformazione monumentale di questi teatri sarà attuata quando già non ci saranno più questi autori:sembra strano, ma il dato archeologico dice questo.

Ecco un'altra trasformazione: si costruiscono enormi analemmata di contenimento, viene prolungato il koilon seguendo non il cerchio ma una curvatura diversa, per ovvi motivi, dato che a un certo punto la rappresentazione scenica non si svolge più nell'orchestra quanto sul palcoscenico, allora non si può accrescere il koilon al lato della rappresentazione scenica, ma devo aprire un po' la curvatura e ottenere un koilon a ferro di cavallo o a U. Questa trasformazione coincide con l'affermazione di una nuova forma teatrale:la Commedia Nuova, che vede il suo massimo protagonista nel poeta-commediografo Menandro e che risale alla seconda metà del IV sec. Il coro perde qui quasi tutta la sua importanza e ne acquista invece l'azione scenica sul palcoscenico. Quindi l'orchestra si riduce come superficie, e si amplia molto il palcoscenico vero e proprio, cioè il logeion. Ancora in questa fase del IV sec, il fondale scenico non è altro che l'organizzazione architettonica del muro di fondo della stoà del santuario di Dioniso, quindi non c'è ancora un vero e proprio edificio. C'è però l'aggiunta di due ambienti che potrebbero aver funzionato come ripostiglio per i materiali scenici o come spogliatoio per gli attori, che daranno origine a quella forma di scena a C che è detta scena a parasceni, intendendo per parasceni due sporgenze che inquadrano la parte dove agiscono gli attori, cioè il logeion.

L'ultima trasformazione è quella di età romana inoltrata, quando viene fatta la pavimentazione dell'orchestra, viene costruito il nuovo edificio scenico. Data la distanza delle ultime file, è difficile che si potesse ascoltare qualcosa, tant'è che in età romana probabilmente il teatro non era più usato per rappresentazioni drammatiche, ma come arena per giochi di gladiatori. Ci sono delle trasformazioni che fanno pensare a questo: un alto parapetto potrebbe aver avuto una funzione protettiva per gli spettatori. Di età romana, forse neroniana o antonina, nella parte bassa del logeion furono inserite delle sculture.

L'edificio scenico subisce dunque tre trasformazioni:

* Semplicemente si appoggia alla stoà del santuario di Dioniso;

* Comincia a organizzarsi in maniera monumentale, con i parascenia che cominciano ad avere delle fronti colonnate, ci sono delle scale che portano a un livello superiore e quindi ci sono più piani;

* Età ellenistica ed età romana sempre più verso una monumentalizzazione dell'edificio scenico:un edificio principale, più o meno contornato dai parascenia; i parascenia possono avere sia un utilizzo da corpi scale che ospitare stanze di servizio. Davanti all'edificio scenico c'è il vero e proprio palcoscenico, il logeion, che in età romana invade quasi del tutto l'area dell'orchestra.

In età tardo-romana il teatro diventerà un buleuterion, una struttura politica per assemblee.

Teatro del Santuario di Epidauro: Di metà IV sec., dovrebbe essere di pochissimo posteriore al teatro di Ligurgo ad Atene, in cui si inizia a sperimentare il koilon semicircolare. Se ad Atene, patria delle rappresentazioni dionisiache, la fase di Ligurgo vede una timida sperimentazione di questa forma semicircolare, questo così perfetto è sicuramente uno sviluppo successivo. Pausania però dice che il teatro è stato progettato da Policleto il giovane, lo stesso della tholos di Epidauro. E siccome quella tholos è stata datata al 350 a.C., in teoria questo teatro sarebbe addirittura precedente a quello di Ligurgo, e ciò non può essere. Quindi o questo teatro non lo ha progettato Policleto il giovane, oppure Pausania ha sbagliato e Policleto il giovane non esiste.

Vediamoqui tutte le caratteristiche dei teatri greci, con i suoi elementi costitutivi. Vediamo il percorso circolare del diodos, alla sinistra del quale c'è un muretto (diàzoma) più alto che fa da base, da podio per l'epitheatron per poter favorire oltretutto la vista alla prima fila di questa parte.

Spesso, come in questo caso, i settori della parte bassa non sono rispettati come numero nella parte alta; in questo caso addirittura il numero delle scalette raddoppia. Il motivo è ovvio: per ragioni distributive e per far fare a tutti lo stesso sforzo nel cercare il posto.

Le due parodoi, accesso all'orchestra, avevano delle chiusure, delle porte monumentali dette pylones, che si potevano chiudere all'occorrenza con delle cancellate.

Intorno all'orchestra appare un canale (euripos), che non aveva solo scopo decorativo, come fontana o giochi d'acqua, ma convogliava e faceva defluire l'acqua piovana, proveniente dall'invaso del koilon, in una cisterna sotterranea.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Il Teatro Ellenistico.

Teatro di Priene.

In una delle maglie della griglia dell'impianto urbano, all'atto della fondazione della città nel 350 a.C.,viene prevista la costruzione del teatro. E' particolare perché non ha avuto tute le trasformazioni per esempio del teatro di Atene, perché Priene nel corso del III sec. viene abbandonata e quindi questo teatro ci mostra le caratteristiche esatte del teatro di IV secolo.

Vediamo gli analemmata sulla parte laterale del koilon e tutta la parte bassa dei gradini della proedria intervallati a intervalli regolari da veri e propri troni monumentali riservati ai personaggi ancora più importani. Nella parte bassa del teatro vediamo il logeion su pilastrini, che raggiunge l'altezza di 2,5 m per permettere il passaggio di una persona.

In pianta vediamo che il teatro ha un koilon formato da gradini circolari però è inserito nella griglia a maglie ortogonali della città, per cui viene bruscamente tagliato ai lati. La quota base, cioè quella dell'orchestra , è più in basso del livello della strada che affianca l'epitheatron, per cui l'accesso avveniva dall'alto, direttamente sul koilon. In questo caso abbiamo inoltre due diodi,quindi c'è un koilon più basso, uno intermedio e uno più alto.

L'edificio della scena è molto semplice, formato da un corpo rettangolare, con all'interno una serie di vani di servizio, un vano scale che doveva portare a un secondo livello, sul davanti c'è il logeion piuttosto alto e stretto. L'edificio della scena era in contatto col logeion tramite delle porte, in genere di numero dispari, da tre a nove, che si chiamano tiròmata, chiaramente riconducibili a dei luoghi simbolici della rappresentazione (il palazzo, la porta centrale, l'ingresso alla città ...). Esse erano importanti perché in realtà più che porte erano l'alloggiamento del fondale scenico vero e proprio, creato con tecniche diverse(ad esempio il deus ex machina, ma in questo caso con i periactoi prismatici a base triangolare). La scena aveva una fronte con una serie di pilastrini a cui erano addossate delle semicolonne doriche; il logeion stava sopra.

La ricostruzione è fatta sulla scorta delle fonti: Vitruvio e gli affreschi della villa di Boscoreale, vicino Pompei, che pare rappresenterebbero proprio scene teatrali.

Vitruvio dice che secondo il tipo di rappresentazione, le scene potevano essere dipinte secondo tre modelli fondamentali:

1. tragedia: facciate di templi, colonne , timpani, un'architettura piuttosto aulica;

2. commedia: piazzetta di paese, stradina con la casa, il balconcino, la finestra da cui potevano affacciarsi gli attori;

3. dramma satiresco (in cui sono coinvolti satiri, ninfe, personaggi mitologici): boschetti, grotte , sorgenti, posti naturali.

Questi tre tipi di fondali erano quindi una convenzione. Essi erano sistemati nei tiromata tra un pilastro e l'altro, dipinti su una serie di pannelli costituenti facce di prismi a base triangolare (periactoi) che possono ruotare intorno a un perno centrale, per poter cambiare scena a seconda della necessità. La rotazione avveniva attraverso un sistema di corde e carrucole che potevano azionare contemporaneamente i periactoi tramite un sistema di contrappesi traenti. Il disegno in prospettiva nasce proprio dal disegno della scenografia.

La parte bassa del logeion, portava a sua volta dei fondali più decorativi, le cosiddette pinaches, che potevano essere dei dipinti su tela fatti salire o scendere all'occorrenza, con l'aiuto di carrucole e cordicelle, quindi anche in questo caso fondali non fissi, vere e proprie quinte mobili.

Quando Priene viene rioccupata in età romana, c'è una piccola trasformazione dell'edificio scenico che assume una forma più complessa, mistilinea, tipica dell'età romana.

Teatro di Pergamo.

E' drammaticamente sistemato su un ripido pendio. Le parti sono le solite costituenti. La parodos coincide con la grande strada professionale che portava al tempio di Dioniso. L'orchestra era provvisoria in legno, perché nel momento in cui era montata, interrompeva quasi del tutto la strada. Dell'esistenza di questa orchestra si sa attraverso i fori per i pali lasciati nella roccia. L'accesso al teatro avveniva dall'orchestra per il pubblico, oppure dall'alto per i personaggi importanti e per il sovrano, dal santuario di Atena, attraverso un passaggio scavato nella roccia. Dal momento che c'è poco spazio, l'orchestra si è limitata ad essere semicircolare, non può essere a ferro di cavallo. In più l'altare di Dioniso viene inserito all'interno del koilon per evitare di ingombrare. La forma irregolare (regolare solo in basso), dipende dalla disponibilità e dalla situazione orografica del terreno, piuttosto accidentale. IL teatro si trova a fare da raccordo fisico tra il santuario di Dioniso in basso e il santuario superiore di Atena Polias.

IL teatro si articola con un koilon inferiore a semicerchio completo, e con due strutture superiori, una sorta di epithetron composto, che si vano a disporre sulla roccia naturale dell'Acropoli e in qualche modo si affacciano sulla terrazza, limitata da una stoà dalla quale era possibile godere del panorama verso la valle, e da un'altra stoà opposta che fa da delimitazione del pendio naturale. La terrazza costituisce anche la via processionale verso il tempio di Dionisos.

Sulla base dei blocchi rimanenti, è possibile ricostruire la skenè. In età romana fu costruito un logeion in muratura.

Teatro di Efeso.

Nella sua parte romana è il più grande teatro del mondo antico conosciuto, per poter ospitare un numero di spettatori enorme, infatti Efeso in epoca romana è la seconda città dopo Roma per grandezza e importanza. La via che conduceva al teatro, di origine ellenistica, è una grande strada bordata da portici su entrambi i lati, esempio di una via monumentale di età ellenistica (platèa).

Il teatro viene fondato in età ellenistica ma ha una serie poi di successivi ampliamenti per tutta l'età romana.

Nella sua prima fase abbiamo un koilon a semicerchio oltrepassato, un edificio scenico molto semplice,somigliante a quello di Priene, ma in questo caso i tiròmata sono di più (in genere da tre a cinque). Sul davanti abbiamo l'edificio del logeion con 7 porte e tutti gli altri elementi caratteristici. Questo primo nucleo verrà in seguito ampliato in più parti fino ad arrivare a quell'enorme estensione nel II sec. d.C.

Simbolo teatrale importante sono le maschere, perché gli attori arrivano sempre con queste non solo per dare i connotati di un personaggio, ma per amplificare i suoni, perciò anche nelle decorazioni della scena troviamo questo simbolo, insieme a ghirlande e decorazioni varie, cosa che sappiamo da fonti iconografiche (pitture su vasi; villa a Boscoreale).

In una delle fasi più tarde, dal primo nucleo c'è una serie di successivi ampliamenti e anche l'edificio scenico viene di molto complicato, anche con l'inserzione di un fronte per il logeion fatta di nicchie provviste di ordini architettonici, quindi il tutto viene fortemente monumentalizzato.

Teatro di Tegea.

Una precisazione: su tutti i manuali è scritto che la grande distinzione tra teatro greco e teatro romano sta nel fatto che il teatro greco è sempre poggiato su un pendio naturale,mentre il teatro romano è sempre costruito da un livello zero. Ciò non è sempre vero, perché ci sono esempi di teatri greci costruiti, come ad esempio il teatro di Tegea. Sotto una chiesa bizantina ci sono i resti della parte bassa di un bellissimo analemma di contenimento che doveva sostenere un intero koilon, che quindi non si appoggiava al terreno, ma a una vera e propria costruzione in pietra.

Teatro di Metaponto.

Un altro esempio è il teatro di Metaponto che ha un analemma poligonale che sostituisce il koilon che si trova di lato. E' un teatro integralmente sostituito! Essendo in occidente, questo teatro era il più conosciuto dai Romani. Esso riporta un analemma di contenimento articolato dall'ordine architettonico. Successivamente il teatro romano sarà costituito da contorni con portici a semicolonne sul perimetro esterno della cavea del teatro romano; è possibile che l'idea dell'ordine come articolazione del prospetto esterno del contenimento della cavea derivi da modelli della cultura greco - occidentale, quindi il caso di Metaponto potrebbe essere solo uno dei casi.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario Storia Antica e Medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()