Osso.

Ciascuno dei segmenti duri, resistenti, altamente calcificati, che costituiscono lo scheletro dell'uomo e degli altri vertebrati.

- Fig.

- Avere le o. dure: essere molto resistente alle avversità.

- Fig.

- Ridursi a pelle e o.: essere di una eccessiva magrezza.

- Fig.

- È un o. duro: di cosa che presenta grandi difficoltà.

- L'o. animale utilizzato come materia prima per la fabbricazione di vari oggetti (manici, bottoni, fibbie, ecc.).

- O. di balena: la sostanza cornea presente nei fanoni della balena; anticamente veniva utilizzata per la fabbricazione di stecche per i busti femminili.

- O. di seppia: conchiglia delle seppie, ricoperta dei tegumenti dell'animale. Alla morte della seppia, galleggia.

![]()

![]()

- Anat.

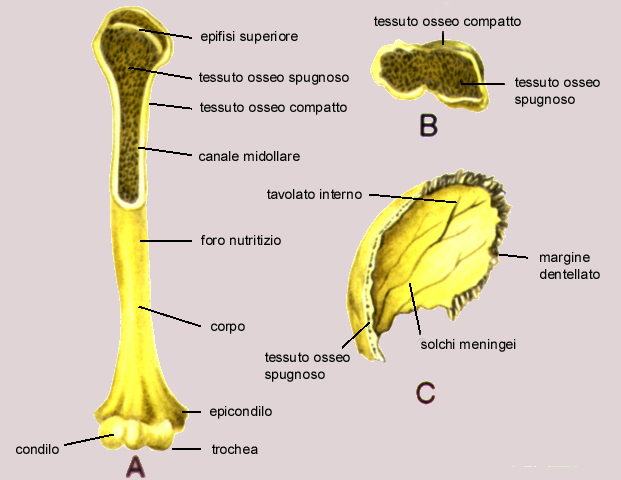

- Le o. vengono distinte in lunghe (in cui la lunghezza prevale sulle altre due dimensioni, come nelle o. degli arti); piatte (in cui lunghezza e larghezza prevalgono sullo spessore, come nelle o. della volta cranica) e brevi (in cui le tre dimensioni sono pressoché uguali, come le vertebre). Nelle o. lunghe si riconoscono due zone: una parte centrale (diafisi), lunga e cilindrica, percorsa da un ampio canale e formata da tessuto osseo compatto, e due estremità più larghe (epifisi), costituite da tessuto osseo spugnoso. La zona di passaggio tra la prima zona e la seconda prende il nome di metafisi; in corrispondenza di essa ha luogo l'accrescimento dell'o., per tutto il periodo dello sviluppo del corpo. Le o. conservano quasi intatta la loro forma anche dopo i processi di putrefazione che distruggono tutte le parti molli del cadavere. Grazie a questa loro caratteristica, rappresentano il materiale più importante per lo studio degli animali scomparsi. Tutte le o. sono costituite da un tessuto connettivo altamente specializzato, denominato tessuto osseo, in cui si distinguono delle cellule (osteociti) e una sostanza intercellulare, resa particolarmente dura dalla presenza di sostanze minerali. Il tessuto osseo può essere compatto (forma le o. lunghe e piatte), o spugnoso (forma le o. brevi e uno strato interposto tra i due tavolati delle o. piatte). La superficie esterna dell'o. è ricoperta dal periostio, costituito da tessuto connettivo non mineralizzato; l'endostio protegge invece la parte interna dell'o. Tutte le o. sono provviste di propri vasi sanguigni e di propri nervi. Le cellule delle o. sono contenute in piccole cavità da cui si dipartono numerosi canalicoli, più o meno ramificati e comunicanti, che accolgono i prolungamenti delle cellule stesse; altri canali ospitano le diramazioni dei vasi sanguigni che portano il nutrimento alle cellule. La sostanza intercellulare, che costituisce la materia entro la quale si diffondono i canali citati, è disposta a lamelle sovrapposte, e presenta numerose fibre collagene, tipica dei tessuti connettivi. È composta da una sostanza di natura proteica (l'osseina) e da sali minerali, soprattutto calcio e fosforo, a cui l'o. deve la sua caratteristica durezza. Chimicamente sono presenti sotto forma di carbonato e fosfato di calcio, e la loro qualità è regolata dall'ormone paratiroideo: quando la concentrazione del calcio nel sangue si abbassa al di sotto della norma (calcemia), l'ormone paratiroideo richiama calcio dalle o.; effetto contrario, ma minore, ha l'ormone calcitonina. Le sollecitazioni meccaniche che si esercitano sopra un o. ne provocano una maggiore calcificazione; all'opposto, la riduzione delle sollecitazioni (come nei soggetti obbligati a lunghe permanenze a letto) determina perdita di calcio nelle o. e il passaggio del calcio nel sangue. Calcio e fosforo non possono depositarsi nella sostanza intercellulare senza l'intervento della vitamina D, che ha origine alimentare ma che, una volta assunta dagli alimenti, deve essere elaborata dal fegato e dal rene. Il tessuto osseo non viene fabbricato come tale dalle cellule produttrici: all'inizio si forma una sostanza non dura che solo in seguito si indurisce per la deposizione di calcio e fosforo provenienti dal sangue. Il tessuto osseo definitivo costituisce la maggior parte dello scheletro e si trova solamente negli animali superiori.

![]()

![]()

Tre tipi di ossa: A lungo, B breve, C piatto

![]()

![]()

- Patol.

- Sono numerose le malattie a carico delle o., soprattutto nella fase di formazione, durante la quale si può verificare il processo di indurimento precoce, che dà luogo al nanismo acondroplastico, o quando è assente l'ormone ipofisario della crescita, in assenza del quale si ha il nanismo ipofisario. A causa di altri errori genetici, l'intero processo osteogenetico può avvenire in maniera imperfetta, dando luogo a una notevole fragilità delle o., con facile predisposizione alle fratture multiple (che si manifesta in forma precoce, fetale, o in una forma più tarda). Una delle patologie più diffuse che interessano le o. è l'osteoporosi, che provoca un indebolimento delle o. stesse, che si presentano bucherellate: può essere determinata dalla semplice involuzione senile, che colpisce le o. come tutti gli altri organi, o insorgere a seguito di traumi o di alcune malattie del sistema nervoso. Vi è poi l'atrofia ossea di Sudeck, che colpisce particolarmente le piccole o. della mano e del piede; si accompagna a dolori spontanei e rigidità articolari ed è originata da infiammazione. Ignota è la causa dell'osteodistrofia deformante (o malattia di Paget) che, oltre alla distruzione del tessuto osseo, porta a una rigenerazione anomala che provoca un incurvamento in avanti della colonna vertebrale (cifosi). Da ricordare è il rachitismo, legato alla carenza alimentare di vitamina D; simile è l'osteomalacia, considerata la forma adulta del rachitismo. Tutte le malattie a carattere infiammatorio che colpiscono le o. vengono comprese nel campo delle osteiti; possono essere causate da parassiti, batteri e funghi. Quando il processo infiammatorio si limita al periostio si parla di periostite; quando si diffonde alla cavità midollare si parla di osteomielite. Vi sono ancora le osteocondriti, di natura non infiammatoria ma degenerativa. Le o., infine, possono venire colpite da tumori di natura benigna e maligna.

- Ind.

- Le o. degli animali vengono impiegate principalmente nella preparazione di colle e gelatine. Dopo averle sgrassate con un solvente volatile, si opera in autoclave con acqua a temperature superiori a 100°C: in tal caso le proteine formano un brodo gelatinoso. Private della gelatina, le o. vengono ridotte in polvere (polvere o cenere d'o.) che può essere carbonizzata, può venire utilizzata in agricoltura come concime fosfatico o dall'industria chimica come composti fosforati. Per quanto riguarda l'utilizzazione, le o. degli animali vengono selezionate secondo le lavorazioni cui sono destinate. Vengono quindi sgrassate in soluzione calda di soda, per togliere ogni traccia di sangue o di carne, e imbiancate. Trattandole con una soluzione di soda caustica in acqua calda se ne ottiene la disintegrazione, e i pezzi che ne risultano possono essere lavorati, come un qualsiasi materiale, al tornio, con la sega elettrica, con la lima o la fresa. Le o. sono adoperate per fabbricare bottoni, tasti per pianoforte, manici di bastone, oggetti di chincaglieria, anche se attualmente si è diffuso l'uso delle resine sintetiche. Come sottoprodotto della lavorazione delle o. si ottiene il grasso d'o. L'estrazione del grasso dalle o., che ne contengono circa il 15%, avviene con vapore o con particolari solventi (tetra-cloruro o solfuro di carbonio, trielina, benzina). In commercio questo tipo di grasso si distingue in naturale, che corrisponde a quello estratto con il vapore, e grasso d'estrazione. Quest'ultimo viene impiegato per la fabbricazione di saponi e di candele. Esiste anche l'olio d'o., un liquido giallo, inodore, impiegato in conceria e come lubrificante. Si ottiene trattando le o. con acqua calda, oppure spremendo a bassa temperatura il grasso delle o.

- Arte

- La lavorazione artistica dell'o. sarebbe anteriore a quella della pietra. L'o. è un materiale che ben si prestava alla produzione di oggetti d'uso quotidiano (le clave piatte dei Polinesiani, i pugnali in o. di castoro dei Melanesiani, gli sgabelli dei Fuegini, ricavati dai bacini dei cavalli) e alla fabbricazione di oggetti artistici. La prima utilizzazione dell'o. lavorato risale al Paleolitico inferiore (1 milione di anni fa), anche se solo nel Paleolitico superiore si ebbe uno sviluppo delle tecniche di lavorazione; si iniziarono a produrre pendagli, aghi, punteruoli, spilloni, pendenti di collana. In Italia, nell'Età del Bronzo, si crearono dischi per capocchie di aghi crinali e manici di piccoli strumenti metallici, selle, letti, tavoli. Nelle civiltà mediterranee l'o. fu largamente usato per oggetti di vario uso (cucchiai, manici di coltelli e di strumenti, dadi da gioco, ecc.) e d'ornamento (crinali decorati, pendagli, rivestimenti di cassettine, di mobili, ecc.).

- Rel.

- L'importanza attribuita alle o. dalle popolazioni antiche è testimoniata dai numerosi rituali magici e religiosi eseguiti sulle o. di uomini e animali. Nell'antichità, molti strumenti musicali, come flauti, zampogne e cetre, erano ricavati spesso dalla lavorazione delle o. e da tendini umani; da qui la tradizione di "sentire le voci" uscire dagli strumenti ricavati dalle o. di essere umani morti. Poiché costituiscono la parte più durevole del corpo, nei riti funebri le o. venivano sottoposte a trattamenti particolari e l'antica considerazione per le o. sopravvive in molte religioni in cui è presente il culto delle reliquie. Anche numerose pratiche magiche sono connesse alla manipolazione delle o., attraverso la quale si crede di poter operare vari incantesimi.

![]()

![]()

![]()

| OSSA DELLO SCHELETRO | ||

| Scheletro assile | ||

|

cranio |

scatola cranica massiccio facciale |

frontale, 2 parietali, 2 temporali, occipitale, etmoide, sfenoide nasale, lacrimale, vomere, cornetto inferiore, zigomatico, mascellare superiore, palatino, mandibola |

|

colonna vertebrale |

|

7 vertebre cervicali 12 vertebre toraciche 5 vertebre lombari 5 vertebre sacrali 4 vertebre coccigee |

|

torace |

|

12 coste, sterno |

| Scheletro appendicolare | ||

|

arto superiore |

cinto scapolare braccio avambraccio mano |

clavicola, scapola omero radio, ulna semilunare, scafoide, piramidale, pisiforme, trapezio, trapezoide, grande osso uncinato, 5 ossa metacarpali falange, falangina, falangetta nel II, III, IV e V dito e 2 falangi nel I dito |

|

arto inferiore |

cinto pelvico coscia gamba piede |

2 iliache, 2 pubiche, 2 ischiatiche femore, rotula tibia, perone astragalo, scafoide, 3 cuneiformi, cuboide, calcagno, 5 ossa metetarsali falange, falangina, falangetta nel II, III, IV e V dito e 2 falangi nel I dito |

Modello tridimensionale di scheletro umano

Modello tridimensionale della gabbia toracica

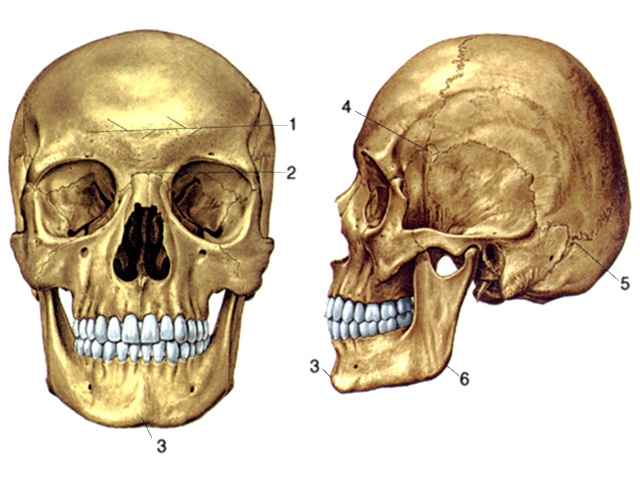

Sottotipo di cordati comprendente sei classi (ciclostomi, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) di organismi caratterizzati da uno scheletro interno, o endoscheletro, con funzione protettiva e di sostegno che va a sostituire la struttura cordale e che risulta costituito da derivati del mesoderma segmentale, le vertebre. I v. sono dotati di un sistema nervoso che si dilata anteriormente a formare l'encefalo, anch'esso protetto da un rivestimento osseo chiamato scatola cranica o semplicemente cranio. Il corpo risulta tipicamente costituito da un capo, un collo, un tronco e una coda. Nel corso della loro evoluzione, questi cordati hanno potenziato le attitudini al movimento e, in rapporto a questo e soprattutto in correlazione al passaggio da abitudini alimentari filtranti a comportamenti predatori, hanno affinato notevolmente le loro facoltà psichiche. • Encicl. - I v., pur caratterizzati da una notevole varietà di forme e dimensioni, presentano un piano di struttura fondamentalmente uniforme. ║ Apparato tegumentario: la pelle o cute è formata da un epitelio stratificato costituito da epidermide e derma con numerose ghiandole mucose nelle specie acquatiche. Mentre nei pesci la superficie esterna è rivestita da scaglie protettive, nelle specie terrestri essa risulta corneificata e, più in particolare, rivestita da squame nei rettili, da penne negli uccelli e da peli nei mammiferi. ║ Apparato scheletrico: lo scheletro, interno, di natura cartilaginea nei v. inferiori e ossea negli altri, è costituito da una porzione assile (cranio e colonna vertebrale) e da due paia di appendici, le pinne nei pesci e gli arti nei tetrapodi, che si articolano alla colonna vertebrale attraverso due cingoli o cinti (scapolare e pelvico). Il cranio, provvisto di capsule pari per contenere gli organi di senso specifici, è costituito da un neurocranio che racchiude l'encefalo e da uno splancnocranio che protegge e sostiene la regione branchiale, la quale nei tetrapodi si trasforma nella parte anteriore del cranio preposta alla masticazione. La colonna vertebrale si estende dalla base del neurocranio all'estremità della coda e reca dorsalmente archi neurali che accolgono il midollo spinale. ║ Muscolatura: è distinta in muscolatura striata scheletrica, responsabile della locomozione e in generale dei movimenti volontari del corpo, e in muscolatura liscia viscerale, preposta ai movimenti involontari degli organi viscerali (cuore, stomaco, intestino, organi genitali). La prima origina molto precocemente nell'embrione dal mesoderma segmentale, ovvero dai somiti, mentre la seconda proviene dal mesoderma non segmentato. ║ Sistema nervoso: elemento anatomofunzionale che, grazie al suo notevole sviluppo, ha determinato il successo dei v. Anatomicamente esso comprende il sistema nervoso centrale, rappresentato dall'encefalo - a cui si associano gli organi di senso - e dal midollo spinale, e il sistema nervoso periferico, composto da 10 o 12 paia di nervi cranici con funzione sia motoria sia sensitiva e da un certo numero di nervi spinali (un paio per ciascun somite primitivo del corpo). Funzionalmente invece è distinto in sistema nervoso somatico, deputato alla trasmissione e all'elaborazione dell'informazione sensoriale proveniente dalla superficie corporea nonché al controllo motorio dei muscoli volontari, e in sistema nervoso viscerale o autonomo, a sua volta distinto in simpatico e parasimpatico, preposto alla trasmissione e all'elaborazione delle sensazioni provenienti dagli organi viscerali e all'attività della muscolatura involontaria dei visceri. ║ Apparato digerente: pur con le differenze dovute al diverso regime alimentare, esso è costituito dalla bocca, contenente la lingua e i denti, cui seguono faringe, esofago, stomaco, intestino, nel quale si riversano i secreti di fegato e pancreas, e ano. I ciclostomi differiscono da tutti gli altri v. in quanto mancano di mascelle e sono dotati di una sola narice. ║ Sistema circolatorio: esso è fornito di un centro ventrale per la propulsione, il cuore, muscoloso, ben sviluppato, formato da due o quattro cavità, in grado di pompare il sangue attraverso un sistema chiuso di arterie capillari e vene. La progressiva separazione della circolazione respiratoria o polmonare dalla circolazione sistemica a livello cardiaco, che si verifica a partire dagli anfibi, contribuisce a regolare la temperatura corporea negli uccelli e nei mammiferi. ║ Apparato respiratorio: comunque riccamente vascolarizzato, esso è costituito dalle branchie nei ciclostomi, nei pesci (eccetto i dipnoi) e nelle larve degli anfibi, dalla vescica natatoria nei dipnoi e dai polmoni nelle restanti classi di v. ║ Apparato escretore: derivato dal mesoderma intermedio, esso è formato da organi pari, i reni, che svolgono anche rilevanti funzioni di regolazione della concentrazione salina dei fluidi interni ed è sempre contiguo se non connesso con l'apparato genitale. I reni riversano i loro prodotti all'esterno mediante condotti che sboccano in prossimità dell'ano o attraverso di esso. Nelle forme inferiori tali organi, di natura segmentale (il pronefro nelle larve dei ciclostomi, dei pesci e degli anfibi; il mesonefro in gran parte dei ciclostomi, nei pesci e negli anfibi) raccolgono i prodotti di rifiuto sia dal celoma sia dal sangue mentre in quelle superiori non sono segmentali (metanefro o rene propriamente detto in tutti i tetrapodi amnioti) e filtrano i cataboliti soltanto dal sangue. In molte specie, inoltre, è presente una vescica urinaria. ║ Apparato genitale: con rarissime eccezioni, nei v. i sessi sono separati e ciascuno possiede un paio di gonadi dalle quali sono emesse le cellule sessuali mediante condotti che sboccano nell'ano o in prossimità di esso. Nei pesci attinopterigi l'ovaio e il testicolo hanno condotti propri mentre in tutti gli altri gruppi il testicolo si serve di condotti del mesonefro (epididimo) e l'ovaio di un ovidutto, detto canale di Müller, derivato dall'uretere primitivo. ║ Celoma: il celoma periviscerale, ben sviluppato, nell'adulto forma la cavità addominale e quella pericardica, cui si aggiungono nei polmonati anche le cavità pleuriche. ║ Apparato endocrino: una serie di ghiandole endocrine, come la tiroide, l'ipofisi, ecc., secerne ormoni che, trasportati dal circolo sanguigno, regolano i processi corporei, l'accrescimento e la riproduzione. ║ Origine: comparsi probabilmente prima del Cambriano nonostante i primi reperti fossili risalgano soltanto all'Ordoviciano, i v. hanno cominciato a differenziarsi negli ambienti d'acqua dolce per poi diffondersi anche negli altri. Le diverse classi, i cui rapporti di discendenza filogenetica sono stati dedotti da studi paleontologici ed embriologici, sono comparsi circa 300 milioni di anni fa in un intervallo di tempo compreso tra l'inizio del Paleozoico e la fine del Triassico.

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()