![]()

![]()

Odonati.

Ordine di insetti, comunemente noti come libellule, distinto in quattro sottordini, che comprendono circa 5.000 specie differenti. Si tratta di insetti a metamorfosi incompleta, i cui individui adulti sono terrestri, mentre prelarve e larve vivono in ambiente acquatico. Il passaggio dallo stadio larvale a quello adulto avviene circa due anni dopo la schiusa delle uova, con la comparsa delle ali. Completata la metamorfosi, gli esemplari dell'ordine o. sono forti volatori e predatori di altri insetti; hanno capo globoso e mobile, occhi emisferici composti, antenne brevi formate da 4-7 articoli e apparato buccale masticatore. Presentano inoltre un protorace piccolo, mentre meso e metatorace sono fusi insieme. Le zampe si inseriscono anteriormente rispetto alle quattro ali membranose. L'addome, allungato e mobile, termina con due cerci, particolarmente sviluppati nei maschi.

![]()

![]()

Òrdine.

Disposizione spazio-temporale di elementi a seconda di uno specifico criterio. ║ Il criterio che si applica nella disposizione stessa: mettere in o. la stanza. ║ Serie ordinata di cose e posizione occupata da ognuna di esse nella serie: o. alfabetico. ║ Il sistema organico di leggi che regolano l'universo. ║ Disposizione impartita a voce o per iscritto da un superiore a un subalterno. ║ In senso politico e sociale indica quiete e tranquillità della vita pubblica nel rispetto delle leggi. ║ Nelle assemblee, elenco degli argomenti da trattare: o. del giorno. ● Biol. - Nell'ambito della classificazione degli animali, la categoria sistematica superiore, in senso gerarchico, alla famiglia e inferiore alla classe. Secondo tale organizzazione in ogni classe si riuniscono uno o più o. e in ogni o. una o più famiglie. ● Bot. - Unità sistematica (o taxon) che riunisce diverse famiglie che mostrano di avere in comune alcuni elementi importanti: nel caso del fiore, per esempio, i petali, il numero e la collocazione dei sepali, i pistilli e gli stami. ● Arch. - Nell'architettura classica, ciascuno dei sistemi architettonici caratteristici dei diversi stili; consiste nella proporzione, composizione, decorazione e forma degli elementi principali di un edificio (trabeazione, capitello, colonne, piedistallo). L'o. architettonico classico, nato in Grecia, divenne elemento fondamentale dell'architettura romana, rinascimentale, barocca e neoclassica, fino al XIX sec., quando perse le caratteristiche primitive senza tuttavia raggiungere un'originalità di soluzioni. ║ O. dorico: formatosi in Grecia nei secc. VII-VI a.C., presenta la colonna priva di base, con fusto tronco-conico a scanalature a spigolo vivo, capitello geometrico, trabeazione con architrave liscio e fregio con metope e triglifi. Le sue forme, inizialmente massicce e pesanti, divennero sempre più slanciate nel periodo ellenistico. Nell'architettura romana si mantenne lo stile ellenistico trasformato perlopiù con intenti ornamentali: la colonna venne munita di base e privata di scanalature. ║ O. ionico: nato tra il VII e il VI sec. a.C. sulle coste dell'Asia Minore. La colonna ionica è caratterizzata da base attica, con scozia e toro su dado parallelepipedo a base quadrata, piedritto scanalato con incavi semicircolari, capitello a volute laterali; il fregio è continuo. ║ O. corinzio: formatosi nel IV sec. a.C., ebbe grandissima diffusione nell'architettura romana. La colonna corinzia ha la base, è scanalata a pianetto (con spigoli tagliati); il capitello è a foglie d'acanto e caulicoli; il fregio è continuo. ║ O. figurato: la trabeazione è sostenuta, anziché da colonne, da erme o intere figure umane (cariatidi o telamoni). ║ O. composito: variante particolare del corinzio romano, è caratterizzato dall'aggiunta di volute simili a quelle dello ionico. ● Teol. - Sacramento dell'O.: nella teologia cattolica, sacramento che dà la potestà spirituale e rende atti, per mezzo della grazia, a esercitare gli uffici ecclesiastici. Tale sacramento, che nel Catechismo della Chiesa del 1992 è considerato il mezzo grazie al quale la Chiesa può perpetuare la missione di Cristo e dei suoi apostoli, determina la scala ecclesiastica della Chiesa con un vescovo a capo di ogni singola chiesa, a sua volta affiancato da sacerdoti, presbiteri e diaconi che, grazie al sacramento dell'o., possono partecipare all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo. In virtù di questo sacramento gli ordinati possono agire in persona Christi e quindi battezzare, assolvere dai peccati in Confessione e consacrare il pane e il vino: fare quindi sulla Terra le veci di Gesù. In seno alla Chiesa protestante il sacramento dell'o. non riveste tale sacralità, ma è considerato un servizio di predicazione e diffusione della parola. ║ O. religiosi: società di vita comune, approvate dall'autorità ecclesiastica, i cui membri tendono alla perfezione evangelica tramite i tre voti perpetui di povertà, castità e obbedienza. Si distinguono tre o.: il primo o., che risale direttamente al fondatore (i domenicani); il secondo o., delle monache che adottano la regola del primo o. (le domenicane); il terzo o., costituito dai laici che vogliono partecipare alla vita e agli scopi dell'o. ● Dir. - O. pubblico: insieme di esigenze e condizioni che, relativamente a un dato gruppo sociale in un determinato periodo storico, sono riconosciute come necessarie per l'ordinato e proficuo svolgimento della vita del gruppo stesso. Tipici reati contro l'o. pubblico sono quelli dell'istigazione a delinquere; a disobbedire alle leggi; di devastazione e saccheggio; di pubblica intimidazione. Dell'o. pubblico si occupano il ministro dell'Interno (a livello statale), il prefetto assistito dal questore (nella provincia); il sindaco (nei comuni, ove non esista altra autorità di pubblica sicurezza). ║ O. giudiziario: nell'ordinamento giuridico italiano, la magistratura, la quale costituisce un o. autonomo e indipendente da ogni altro potere. ║ O. professionali: enti di diritto pubblico che lo Stato riconosce e tutela in quanto svolgono la funzione socialmente utile di accertare l'esistenza e la permanenza di tutti i requisiti considerati necessari od opportuni per il libero esercizio di una professione. Gli o. iscrivono i professionisti in appositi albi. ● Mat. - Il termine o. ha molti significati particolari. ║ Numero caratteristico di un insieme o di un ente. O. di una matrice: la coppia formata dai numeri delle sue righe e delle sue colonne; o. di una curva o di una superficie algebrica: il numero massimo delle sue intersezioni con una retta. ║ Numero di iterazioni di una certa operazione. Derivata di o. n: funzione che si ottiene derivando n volte una funzione data; o. di un elemento g di un gruppo G: minimo intero n, se esiste, tale che gn è l'elemento neutro; se tale numero non esiste, l'elemento viene detto di o. infinito. ║ O. di grandezza: valore numerico approssimativo di una grandezza, dato dalla potenza di 10 più vicina al suo valore esatto. ║ Sinonimo di ordinamento: verso nel quale si succedono certi elementi di un insieme. Ad esempio, nella moltiplicazione, mutando l'o. dei fattori, il prodotto non cambia. ║ Relazione d'o.: relazione tra gli elementi di un insieme I, solitamente indicata con il simbolo ∃ o ′, che soddisfa le seguenti proprietà: 1) antisimmetria: dati due elementi a e b, se a∃b e b∃a, allora a=b; 2) transitività: dati tre elementi a, b, e c, se a∃b e b∃c, allora a∃c. Quando in un insieme è definita una relazione d'o., esso si dice parzialmente ordinato; se, inoltre, è soddisfatta la proprietà di tricotomia (dati due elementi a e b, allora uno dei due precede l'altro, oppure coincidono), l'insieme viene detto totalmente ordinato. Due insiemi ordinati I, I' si dicono simili se tra i loro elementi è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca che conservi le relazioni d'o. tra coppie di elementi corrispondenti; tale corrispondenza si chiama anche isomorfismo d'o., e si dice che i due insiemi hanno lo stesso tipo d'o. ● Fis. - O. molecolare: disposizione regolare degli atomi all'interno del reticolo cristallino. L'o. molecolare perfetto viene violato in diversi stati aggregati della materia, pur continuando ad esservi correlazioni spaziali tra gli atomi vicini; in tal caso, si dice che il sistema presenta un o. a corto raggio se la correlazione spaziale si instaura tra atomi vicini, ma decresce rapidamente con la distanza, mentre si dice che presenta un o. a lungo raggio se tale correlazione viene mantenuta anche a distanze molto grandi. Un esempio di o. a corto raggio è dato dalle leghe binarie, costituite soltanto da due specie atomiche A e B, nelle quali spesso risultano energeticamente favorevoli particolari configurazioni; un esempio di o. a lungo raggio, invece, è dato da un qualunque sistema ferromagnetico, nel quale, al di sotto della temperatura di Curie, i momenti magnetici elementari di ciascun atomo sono in maggioranza orientati concordemente. Le correlazioni di un sistema possono essere descritte numericamente mediante una quantità, detta parametro d'o. o funzione di correlazione, che dipende, in generale, dalla distanza tra gli atomi e dalla temperatura del sistema; nel caso di o. a corto raggio, tale quantità ha una semplice interpretazione: rappresenta la probabilità di trovare una configurazione energetica favorita nel reticolo. ● Mar. - O. di battaglia: schieramento delle navi immediatamente prima e durante lo svolgimento di un combattimento navale.

![]()

![]()

Insetto dell'ordine degli Odonati, dal corpo lungo e sottile, la testa piccola, gli occhi grandi e le mandibole sviluppate e robuste, quattro ali dure dai colori svariati e bellissimi. Le l. vivono quasi sempre in vicinanza dell'acqua e sono assai temute dagli insetti per la loro audacia e la loro forza. Preferiscono le acque ricche di piante palustri, sui rami delle quali depongono le uova che dànno vita a larve completamente acquatiche. Nell'insieme le larve assomigliano all'insetto perfetto, ma sono prive d'ali ed hanno il labbro inferiore assai lungo, terminante in una pinza destinata a ghermire la preda. Le larve adulte salgono sui rami delle piante e, dopo un breve periodo, la loro pelle si dissecca e si rompe sulla nuca lasciando uscire l'insetto perfetto, che ben presto comincia le sue cacce. Queste voraci divoratrici di insetti si rendono assai utili all'uomo, sia da adulte che da giovani, distruggendo zanzare, moscerini e mosche. Vi sono varie specie di l.: le l. propriamente dette che, allo stato di riposo, tengono le ali orizzontali; la L. quadrimaculata, grande, con le ali ornate da 4 macchie brune; la L. depressa dall'addome largo e piatto di color giallo nella femmina, turchino nel maschio.

Invertebrati appartenenti al tipo degli artropodi; costituiscono la più numerosa classe di esseri viventi. Sono detti anche, meno comunemente, esapodi. Gli i. sono comparsi nell'era paleozoica e le prime testimonianze della loro presenza si trovano nel Devonico medio. Racchiusi in un esoscheletro che ha loro permesso di evolversi in infinite varietà di forme e, nello stesso tempo, di diminuire continuamente di grandezza, occupano un posto indipendente sulla terra, e hanno un valore immenso nell'equilibrio generale della natura. Hanno grande importanza scientifica, perché dal loro studio sono scaturite molte grandi scoperte della biologia, e grandissima importanza pratica. Enormi sono i danni che le forme fitofaghe e a regime specializzato causano alle piante coltivate, alle derrate ed ai manufatti, sottraendo così all'umanità un decimo circa della quantità di materia utile all'economia mondiale. Gravi e numerose le malattie che possono determinare o trasmettere all'uomo e agli animali domestici. D'altra parte, molti i. sono utili in quanto forniscono sostanze pregiate (seta, lacca, miele, cera, ecc.), eliminano vegetali ed altri i. dannosi, ecc. Il periodo di vita degli i. adulti è generalmente breve. Gli i. si diffondono enormemente, compiendo talvolta lunghe e vaste migrazioni. Vivono solitari, in folla o in società incredibilmente ben organizzate e, spesso, in simbiosi. ║ Il corpo degli i. ha forma e dimensioni molto varie, ma è sempre diviso in tre regioni: capo, torace e addome; ognuna di esse costituita da un certo numero di segmenti (metameri). La testa è composta di sei metameri, fusi insieme a formare una capsula rigida, il cranio, fornita di organi e di appendici varie. Il torace è composto di tre metameri: protorace, mesotorace e metatorace, ognuno dei quali presenta una regione dorsale (noto) una ventrale (sterno) e due laterali (pleure), suscettibili di ulteriori suddivisioni in scleriti. L'addome è composto di 11 o 12 metameri (uriti), provvisti, a seconda dei gruppi e degli stadi, di processi e di appendici varie. Il tegumento degli i. è costituito dalla cuticola, che può essere fornita di processi e di appendici tegumentali (peli, setole, squame, ecc.). I colori spesso vivacissimi che ornano il corpo degli i. possono essere strutturali e pigmentali. I primi sono il risultato dell'azione della luce su microstrutture cellulari; i secondi quello della presenza di pigmenti vari. I muscoli degli i. sono quasi tutti formati da fibre striate. La loro disposizione generale, il loro numero e il loro comportamento variano da gruppo a gruppo. Il sistema nervoso comprende un sistema centrale, uno viscerale ed uno periferico. Il sistema centrale è costituito da una massa gangliare sopraesofagea (gnatencefalo) e da una catena ganglionare ventrale. Da tale sistema partono i nervi, per lo più misti. Il sistema viscerale comprende un simpatico dorsale (siomatogastrico) e un simpatico ventrale. Il sistema periferico è costituito da un plesso di neuroni bipolari o multipolari collegati con il sistema centrale. Gli organi di senso, esclusi gli occhi e gli ocelli, risultano costituiti fondamentalmente da un apparato esterno a forma di pelo setola, cono, placca, ecc., da uno o più neuroni bipolari, da un corpo sensoriale e da cellule accessorie. I suoni emessi dagli i. possono essere determinati da ripetuti strofinii contro superfici od oggetti circostanti, dallo sfregamento di una parte del corpo contro un'altra a cuticola opportunamente modificata o dalla vibrazione di membrane speciali. Alcuni i. debbono la loro luminescenza a batteri fosforescenti, altri ad organi luminosi propriamente detti, variamente distribuiti e nei quali la luminescenza è il risultato dell'azione reciproca di due sostanze: la luciferina e la luciferasi. Il sistema digerente comprende gli organi di presa ed ingestione e il tubo digerente. La respirazione si effettua attraverso l'ectoderma e, nella grande maggioranza dei casi, mediante un apparato tracheale più o meno differenziato. La circolazione è vascolare (vaso dorsale e centri pulsatili accessori) o, più spesso, lacunare. I più importanti organi escretori degli i. sono i tubi malpighiani, di origine ectodermica, che sboccano all'estremità anteriore del proctodeo o al confine mesentero-proctodeale. Nel corpo degli i. si trovano numerosissime ghiandole esocrine che secernono varie sostanze, destinate ad essere utilizzate in diversi modi. Gli i. sono animali tipicamente gonocorici, cioè a sessi distinti. Possono tuttavia presentarsi casi di ginandromorfismo di intersessualità e di ermafroditismo. Il sistema riproduttore deriva in parte dall'ectoderma e in parte dal mesoderma e comprende vari organi, di cui i principali sono: le gonadi (testicoli ed ovari), i gonodotti (deferente e ovidutto), i genitali esterni (organi di copulazione e di ovideposizione). L'apparato riproduttore sbocca ventralmente o anteriormente rispetto all'intestino. La forma di riproduzione più comune fra gli i. è quella anfigonica. Frequentissima è tuttavia la partenogenesi. Più rare sono la pedogenesi e la poliembrionia. Vi sono i. ovipari, ovovivipari e vivipari. Lo sviluppo comprende quello embrionale e quello postembrionale. Quest'ultimo è sempre discontinuo e si effettua con una serie di trasformazioni, rese possibili dal fenomeno delle mute, che prendono il nome di metamorfosi.

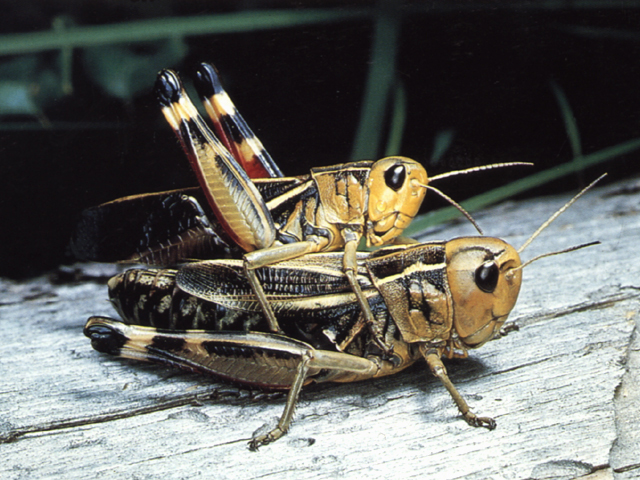

Un insetto appartenente al gruppo degli Ensiferi

Un lepidottero (Celerio Euphorbiae)

Un insetto stecco (Carausius Morosus)

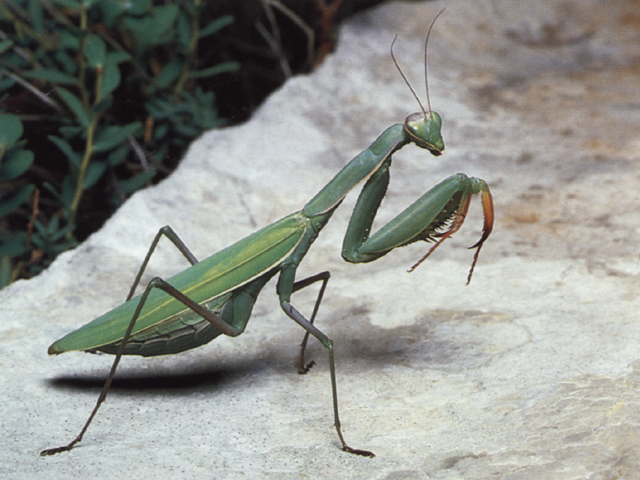

Una mantide religiosa (Mantis religiosa)

L'attero tisanuro (Thermobia domestica), noto come Pesciolino d'argento

![]()

![]()

(dal latino metamorphōsis, der. del greco metamórphōsis). Nei racconti mitologici, trasformazione di un essere umano, o di un oggetto, in un altro di natura diversa. ║ Per estens. - Cambiamento, modificazione in genere. - Bot. - Modificazioni morfologiche e strutturali, cui vanno incontro la pianta e i suoi organi nel corso dello sviluppo. Il concetto risale a F. Goethe il quale, nel 1790 (La metamorfosi delle piante), ipotizzò che sepali, petali, stami derivassero dalla m. delle foglie. Il nucleo di questa dottrina, che in Goethe aveva un carattere del tutto teorico, fu in seguito confermato da numerosi lavori, che mostrarono come da primordi simili si può giungere, tramite m., a differenziazioni strutturali. La m. può dipendere da un cambiamento funzionale o da un cambiamento ambientale, verificatosi nel corso dell'evoluzione organica. Si distinguono due tipi di m.: quelle generali (che possono riguardare tutti i costituenti del cormo) e quelle speciali (che generano modificazioni di uno solo degli organi interessati). Nell'evoluzione filogenetica di molte piante, l'acquisizione di una funzione diversa da quella tipica ha causato profonde modificazioni della struttura interna e della morfologia dell'organo interessato: è il caso del tubero della patata che, seppur molto diverso dal ramo fogliato di un albero, viene considerato come una m. del fusto, per la presenza di un apice vegetativo di tipo caulinare, per le appendici laterali simili a foglie di dimensioni ridotte e per la struttura anatomica identica a quella tipica dei cauli. - Zool. - L'insieme dei cambiamenti, subiti da taluni organismi animali al termine del loro sviluppo embrionale, che preludono al raggiungimento dello stato adulto e all'acquisizione delle funzioni riproduttive. Questo particolare tipo di sviluppo (che è noto con la denominazione di "indiretto") può comportare trasformazioni molto profonde: spesso, infatti, struttura e modalità di vita delle larve sono estremamente differenti da quelle dell'individuo adulto. Nello sviluppo per m. fra l'embrione e l'individuo adulto (imago) si pongono diverse fasi di passaggio, chiamate stadi o fasi larvali, durante le quali si verificano processi di disfacimento di vecchi tessuti (istolisi), concomitanti alla formazione di nuovi tessuti (istogenesi). Lo sviluppo per m. caratterizza numerosi gruppi zoologici: poriferi, celenterati, crostacei, molluschi, insetti, anfibi, pesci. Si parla di m. graduale quando le trasformazioni avvengono, appunto, in modo graduale nel corso della vita larvale; quando, invece, le trasformazioni avvengono in una particolare fase dello sviluppo larvale, durante la quale solitamente l'animale non mangia e rimane pressoché immobile, si parla di m. catastrofica; si ha m. degradativa quando la struttura finale dell'adulto risulta meno complessa di quella della larva; quando si ha una successione di due o più forme larvali si parla di ipermetamorfosi. - Mit. - Trasformazione di un essere umano, di una divinità, di un animale o di un oggetto in un altro di natura diversa. All'interno dei miti metamorfici si possono distinguere quelli in cui si attribuisce a certi personaggi la capacità di cambiare volontariamente e temporaneamente la propria natura, da quelli in cui, invece, la trasformazione risulta definitiva. Nel primo caso si tratta perlopiù di esseri sovrumani, che in diverse occasioni si manifestano sotto sembianze differenti. Nel secondo caso, invece, si tratta generalmente di uomini che, per punizione o per essere salvati, vengono trasformati dagli dei, o da stregoni, in animali o in oggetti. - Mit. - I miti metamorfici rappresentano il comune denominatore delle mitologie fiorite nelle varie civiltà intorno al grande tema della creazione del mondo. Nella Genesi si narra che "Dio formò l'uomo dalla polvere della terra". Questo stesso concetto ricorre anche nella cultura dell'antico Egitto, che rappresentava il creatore (il dio Khnum) come un vasaio che modella l'uomo dalla creta. Circa la funzione cosmogonica della m. vanno anche ricordati il mito della creazione del mondo da parte di Marduk (principale divinità del pantheon babilonese) che, dopo aver ucciso Tiamat, ne divide il corpo, e con una metà forma il cielo, e con l'altra la terra; o ancora il mito degli antichi Germani, secondo cui la terra è fatta con il corpo del gigante Ymir, il mare con il suo sangue, gli alberi con i suoi capelli, i monti con le sue ossa. La simbologia della m. evoca dunque una dimensione fluida, di eterno dinamismo, di ciclicità, nella quale avviene la sintesi degli opposti. L'idea di una perenne trasformazione, che concilia morte e rinascita, vecchio e nuovo, passato e futuro è presente non solo nelle principali mitologie antiche, ma anche nella tradizione fiabesca, nelle superstizioni e in tutte quelle religioni che vedono nella morte un "passaggio" a forme di esistenza di tipo diverso.

![]()

![]()

Nella religione degli antichi Romani, fantasma di chi durante la vita terrena si era comportato malvagiamente. - Zool. - Prima forma, giovanile e transitoria degli animali soggetti a metamorfosi. La vita larvale è una sorta di continuazione della vita embrionale, per quanto riguarda i processi di sviluppo, ed un anticipo della vita di adulto, per quanto riguarda la capacità di vita indipendente, e di alimentarsi da sé. Lo stadio larvale interessa un gran numero di insetti, anfibi, molluschi, pesci. Solo i rettili, i mammiferi e gli uccelli non presentano forme larvali. Il girino rappresenta la l. della rana, il verme bianco quella del maggiolino, il bruco quella delle farfalle. Il bruco è una l. differentissima dall'adulto alato; non soltanto non possiede ali, ma è fornita di apparato boccale masticatore, laddove l'adulto è solo atto a succhiare liquidi mediante una proboscide; essa inoltre si accresce fino a diventare più voluminosa dell'adulto ed ha, oltre a tre paia di zampine anteriori, cinque paia di false zampe valide per la locomozione.

Primo elemento di parole composte, che indica una posizione intermedia o centrale o che ha il significato più generale di medio, mediano. È spesso presente in parole di derivazione greca o appartenenti al linguaggio scientifico.

Anat. - Nell'uomo e nei tetrapodi, porzione del tronco compresa tra il collo e l'addome e delimitata superiormente dalle clavicole e inferiormente dal diaframma, dal quale è separato mediante la cavità addominale. Di forma e dimensioni variabili nei diversi individui, il t. è costituito da un'impalcatura scheletrica, detta cassa o gabbia toracica, formata posteriormente dalla porzione toracica della colonna vertebrale (12 vertebre dorsali), postero-lateralmente da 12 paia di coste simmetriche e anteriormente dallo sterno, al quale queste ultime si articolano mediante opportune cartilagini costali. Le coste, dotate di una certa mobilità, permettono al t. di compiere delle escursioni respiratorie e quindi di variare il suo volume a seconda del momento e delle esigenze respiratorie. La gabbia toracica è ricoperta dalla muscolatura scheletrica intrinseca, caratterizzata da inserzioni strettamente toraciche, dai muscoli estrinseci, collegati ad altre strutture, e, più esternamente, dai tegumenti. Nell'uomo, come negli altri mammiferi, alle prime coste è collegato il cinto scapolare o toracico, costituito dalle clavicole e dalle scapole, mediante il quale gli arti superiori si articolano al tronco. La gabbia toracica ospita internamente una grande cavità, la cavità toracica, nella quale sono contenuti importanti visceri quali i polmoni, il cuore e i suoi grossi vasi, il timo, l'esofago, ecc. Le malformazioni, di natura congenita o acquisita, che interessano il t. sono numerose. Fra queste si ricordano il t. conico, caratterizzato da un'abnorme riduzione del diametro estremo superiore, il t. carenato o rachitico, in cui la mancata inclinazione anteriore delle costole spinge lo sterno in avanti e lo fa assomigliare alla carena degli uccelli, il t. imbutiforme, così chiamato per la presenza di una depressione dello sterno a forma di imbuto, il t. piriforme, con caratteristica eccedenza delle masse muscolari del cingolo scapolare, il t. enfisematoso o a botte, caratterizzato dall'aumento di tutti i diametri per una permanente posizione inspiratoria, nonché il t. cifotico, scoliotico, cifoscoliotico, dovuti alla deviazione dell'orientamento delle coste in rapporto alle deformazioni della colonna vertebrale. Le patologie del t. riguardano essenzialmente gli organi contenuti nella sua cavità mentre le affezioni delle pareti, di natura batterica, virale o traumatica (frattura o tumori delle costole), sono meno importanti. Spesso per queste ultime si applica un trattamento chirurgico, come la toracotomia, la toracoplastica, le toracolaparotomie, nonché alcune manovre terapeutiche e strumentali. - Anat. comp. - Nei tetrapodi amnioti, la regione retrocefalica del tronco comprendente una gabbia toracica all'interno della quale si trovano diversi organi viscerali, quali il cuore con i suoi vasi principali, i polmoni e parte delle vie aeree ad essi annessi. Nei mammiferi la regione toracica, con le sue cavità pleurica e cardiaca, è chiaramente separata dall'addome mediante il diaframma. Negli altri amnioti, al contrario, è presente soltanto un setto di separazione di natura membranosa. - Zool. - Negli invertebrati, e in particolare negli artropodi, nei chelicerati e nei miriapodi, regione del corpo che segue immediatamente il capo, sulla quale si inseriscono le ali e le zampe. Solitamente ben distinto dal capo e dall'addome, il t. può in alcuni casi essere addirittura suddiviso (come nelle cavallette) in tre regioni distinte, dette protorace, mesotorace e metatorace, ciascuna delle quali reca un paio di appendici articolate e, limitatamente a meso- e a metatorace, un paio di ali. Talvolta, come nei chelicerati e nei crostacei, il t., o pereion, risulta parzialmente o completamente fuso col capo a formare un cefalotorace o prosoma. Nei tunicati è la regione del corpo che comprende la porzione respiratoria del tubo digerente.

Modello tridimensionale della gabbia toracica

Appendici del 10° segmento dell'addome degli insetti, e sono strutture sensoriali situate all'estremità posteriore dell'addome, percepiscono anche i più leggeri movimenti dell'aria, permettendo così all'animale di sfuggire a un potenziale pericolo in meno di un decimo di secondo. I dermatteri hanno un paio di cerci addominali a forma di forcipe, più grandi nei maschi.

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()