![]()

News notizie del giorno Online Newspapers

I media e la Fonologia:

Felici di Studiare La grammatica italiana Studia Rapido Il portale dei bambini 123 Scuola La Sofisteria Pocio Pocio Altervista Scrivere Grammaticando Preply Fonologia Unimi Studenti Cards Algor education Lang Lab Altervista Docenti Unimc Skuola Siti Italofonia Training Cognitivo Word Wall Human Libre Texts Spiegato A Tutta Scuola Senta Scusi Prof. Educalingo Unibo Dizionari Corriere Fonetica Limbi I Romane Ro Unife You Tube Corso di Fonetica inglese Zones Sk Studocu Doc Sity Orto Fonologia Joaquimllisterri La testata magazine![]()

Lingua Linguaggio Grammatica Fonologia

GRAMMATICA - FONOLOGIA

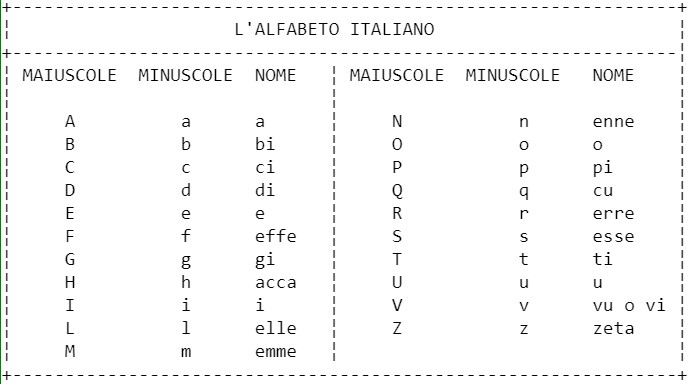

L'ALFABETO

L'alfabeto italiano comprende 21 lettere a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z;cinque di queste lettere sono vocali:

a e i o u, le altre sedici consonanti.

Al nostro alfabeto si devono tuttavia aggiungere altre cinque lettere:

J j (i lungo);

K k (cappa);

W w (doppia vu);

X x (ics);

Y y (ipsilon).

Queste lettere sono usate in parole di origine classica o straniera.

Esempio:

Jutland, Kant, Waterloo, Xanto, York.

Nella serie di lettere le prime due vanno poste tra la i e la l;

le altre tra la v e la z.

![]()

![]()

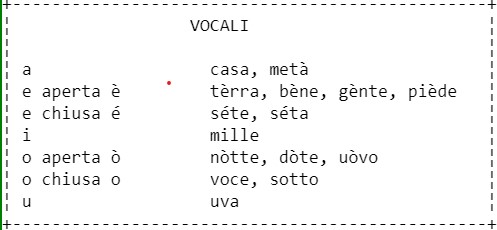

LE VOCALI

Le vocali a i u possiedono un unico suono, mentre e o possono avere sia un suono aperto (èrba, vèrso, mèrlo;mòrbo, sòlito, còrpo) sia un suono chiuso (mése, pinéta, paviménto;

Roma, folto, volto).

Per distinguere i suoni diversi delle vocali e o si usano due accenti detti fonici, che non vanno confusi con gli accenti tonici (v.):

l'accento grave per il suono aperto (e)

l'accento acuto per il suono chiuso (e).

![]()

![]()

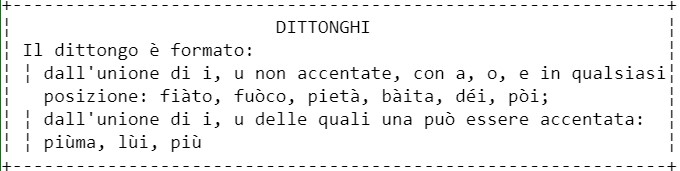

DITTONGO E IATO

Esistono dittonghi ascendenti (in cui le semiconsonanti i u precedono la vocale accentata:

piano, ieri, guado, uomo) e discendenti (in cui è la vocale accentata a precedere la semiconsonante i u:

Mauro, poi, pneumatico, sei).

Nei dittonghi discendenti la i e la u sono chiamate semivocali per distinguerle dalle semiconsonanti i e u dei dittonghi ascendenti.

I dittonghi uo ie si riducono alle vocali o e quando nella parola l'accento si sposta dal dittongo a un'altra sillaba;

sono perciò chiamati dittonghi mobili:

- parole composte e avverbi in -mente: (buongustaio, lietamente);

- i verbi nuotare, vuotare, abbuonare hanno conservato il dittongo nella coniugazione per evitare confusioni con notare, votare, abbonare;

- alcuni vocaboli hanno mantenuto il dittongo anche nei derivati (fieno-fienile, pieno-pienezza);

- alcuni verbi conservano il dittongo in tutte le forme (allietare-allietava, chiedere-chiedeva, ecc.).

L'unione della u e della i atone con una qualsiasi vocale accentata in genere dà luogo al trittongo:

suoi, guai, aiuole.

Il trittongo in iuo tende però a ridursi in io, essendo quest'ultima forma più elegante:

barcaiuolo-barcaiolo;

figliuolo-figliolo.

Fenomeno contrario al dittongo è lo iato, cioè l'incontro di due vocali con due suoni distinti, che quindi danno luogo a due sillabe.

Abbiamo iato nei seguenti casi:

- quando la i e la u sono accentate:

spia, paura (quindi anche spiare e pauroso, essendo derivati dai precedenti);

- quando non ci sono né la i né la u:

paese, corteo;

- dopo il prefisso -ri;

ri-unione, ri-avere;

avremo pure iato in biennio, triangolo ecc.

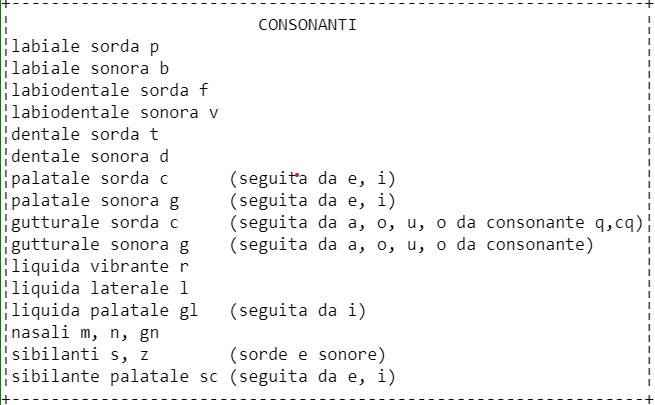

LE CONSONANTI

Le consonanti possono essere labiali, dentali, palatali, gutturali a seconda della parte della bocca che maggiormente influisce nella loro pronuncia:le labbra, i denti, il palato o la gola.

Vi sono però alcune incertezze nella pronuncia di lettere o gruppi di lettere:

hanno un suono palatale quando si trovano davanti alle vocali e, i:

agenda, decisione.

In alcune parole tra la c e la e si pone una i, che però non corrisponde più, oggi, ad una necessità di pronuncia:

cielo, cieco, specie, superficie, sufficienza, efficienza, coefficienza, efficiente, coefficiente, tutti i nomi che escono in -iere:

paciere, arciere, ecc.

- La consonante h non rappresenta alcun suono, ma è un espediente ortografico necessario, nei gruppi ch e gh, per conservare il suono gutturale di c e g davanti alle vocali e, i:

chiostro, anche, ghianda, maghi.

La lettera h rimane anche nelle interiezioni (ah, oh, ecc.) e in alcune voci del verbo avere:

ho, hai, ha, hanno.

- Il gruppo gn non è mai seguito da una i che formi dittongo con la vocale seguente.

Esempio:

lavagna, castagna.

Quando c'è iato e non dittongo, è possibile trovare, invece, una i tonica:

compagnia.

Fanno eccezione i verbi uscenti in -gnare, che nella prima persona plurale del presente indicativo e nella prima e seconda persona plurale del presente congiuntivo dopo gn hanno la vocale i, poiché appartiene alle desinenze:

regniamo, regniate.

- Davanti alle consonanti p e b, il suono nasale è sempre costituito da m, mai da n:

impero, campagna.

- Il gruppo sce si trova sempre senza i:

asce, scene.

Fanno eccezione usciere, scienza, coscienza, e i loro derivati scienziato, coscienzioso ecc...

- Il gruppo gl è seguito dalla vocale i quando deve avere suono palatale, perciò il plurale di chiglia, paglia sarà chiglie, paglie.

- La consonante q è sempre seguita dai gruppi vocalici uo, ua, ue, ui.

Esempio:

quota, quadro, questo, quiete.

Il raddoppiamento della q si indica sempre con cq, tranne che nella parola soqquadro: acqua, acquistare, piacque.

Per distinguere i casi in cui si deve usare cu (es: promiscuo) da quelli in cui si usa qu (es: quaderno), non ci si serve di regole ortografiche, ma della ricerca delle etimologie:

cuore perché deriva dal latino cor, ma iniquo perché deriva da iniquus.

- Le consonanti z e g non hanno mai il raddoppiamento davanti al suffisso ione:

educazione, guarigione.

- I prefissi a, e, o, ra, so, su, da, se, fra, sopra, sovra, contra causano il raddoppiamento della consonante iniziale della parola a cui si uniscono, tranne nel caso in cui questa inizi con due o più consonanti:

contrapposto, soprattutto (ma contrastare, soprascarpe).

Il prefisso contro, invece, non vuole mai il raddoppiamento: contromano.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

LE MAIUSCOLE

L'uso delle maiuscole si attua nei seguenti casi:- All'inizio di ogni componimento;

dopo il punto fermo;

all'inizio del discorso diretto;

dopo il punto interrogativo o esclamativo alla fine del periodo.

Esempio:

Il maestro domandò:

"Chi è in grado di rispondere?"

Nessuno degli alunni rispose.

- Con i nomi propri di persona, cognomi, soprannomi;

nomi propri geografici, delle stelle, dei pianeti.

Esempio:

Dante Alighieri, Ivan il Terribile, il Lazio, il Sole, la Terra.

Attenzione:

per termini come il Sole, la Terra, la Luna si usa la maiuscola quando se ne parla in astronomia, altrimenti si scrivono con la minuscola.

Esempio:

La Terra gira intorno al sole;

Il contadino coltiva la terra.

- Con gli aggettivi sostantivati che indicano gli abitanti di una città, di una regione, di uno Stato:

i Milanesi, i Lombardi, gli Italiani.

Si scriverà però il popolo italiano, la nazione tedesca.

- Con i titoli di libri, racconti, giornali e opere d'arte in genere (compreso l'articolo, qualora faccia parte del titolo):

La Divina Commedia, La quiete dopo la tempesta, Corriere della Sera.

Attenzione:

scriveremo in maiuscolo anche i nomi di strade, piazze, enti, società, sigle e istituzioni:

via Broletto, Scuole Elementari, Ospedale Maggiore, FIAT o anche Fiat.

- Con i nomi dei secoli e di certe solennità religiose e civili:

il Cinquecento, il Natale, la Pasqua, la Liberazione.

- Con i nomi che indicano dignità o cariche, qualora si voglia dar segno di particolare rispetto;

per lo stesso motivo si scriveranno maiuscoli anche i nomi di istituzioni o pubblici uffici:

il Papa, il Presidente della Repubblica, la Camera, il Parlamento.

Scriveremo però:

papa Giovanni Paolo II, il ministro Ferri.

- Con i nomi o i pronomi che si riferiscono a persone sacre:

Dio, l'Onnipotente, la Vergine.

LE SILLABE

Ogni parola è formata da una serie di suoni che sono pronunciati con una sola emissione di voce, le sillabe.Le sillabe di una parola sono tante quante le vocali, i dittonghi o i trittonghi che in essa compaiono.

Rispetto al numero delle sillabe le parole si distinguono in:

Monosillabe:

formate di una sola sillaba (su, giù).

Bisillabe:

formate di due sillabe (ca-sa).

Trisillabe:

formate di tre sillabe (pen-to-la).

Quadrisillabe:

formate di quattro sillabe (au-to-stra-da).

Polisillabe:

formate di più sillabe;

termine generico (in-can-te-si-mo).

La sillaba può essere formata:

- da una sola vocale (a-mi-co);

- da un dittongo (au-to-mo-bi-le);

- da una vocale con una o più consonanti (ca-te-na, spi-ri-to);

- da un dittongo o trittongo con una o più consonanti (fie-no, tuoi, mi-schia).

E' molto importante conoscere la divisione in sillabe all'interno della parola, giacché non si può rompere una sillaba alla fine di una riga, quando, per esigenze di spazio, si debba completare la parola nella riga seguente.

Le parole si dividono in sillabe seguendo queste regole principali:

- le consonanti semplici fanno sillaba con la vocale che segue:

pa-ne, ca-te-na, pa-ro-la.

- Una vocale all'inizio di una parola seguita da una consonante semplice fa sillaba a sé:

i-so-la; a-be-te; i-ri-de.

- Le consonanti doppie si dividono:

tet-to, at-te-sa, os-ses-sio-ne;

in questo caso rientra anche il gruppo cq:

ac-qua, ac-qui-sto.

- Due o più consonanti consecutive fanno sillaba con la vocale seguente se formano un gruppo che possa trovarsi all'inizio di una parola (le-pre, o-tre, fo-sfo-ro), in caso contrario la prima consonante sta con la vocale che precede, le altre con quella che segue (tec-ni-co, e-nig-ma).

In italiano abbiamo infatti parole che iniziano per pre, tre e sfo (prete, treno, sforzo), mentre non ne esiste alcuna che inizi per cni o gma.

Qualora la prima lettera del gruppo sia l, m, n, r, questo si divide comunque:

al-to, cam-po, on-da;

digrammi e trigrammi (gruppi di due o tre lettere che rappresentano un solo suono) non si dividono mai:

a-gno-sti-co, ve-glio-ne, fa-scia-tu-ra, a-sce-ti-co.

- Dittonghi e trittonghi sono indivisibili, mentre le vocali in iato si possono dividere.

Spesso tuttavia non è semplice distinguere un dittongo da uno iato, per cui è prudente non separare mai le vocali a fine riga.

- L'apostrofo in fondo alla riga è ammesso, anche se è preferibile una diversa divisione:

all'-alba;

meglio al-l'alba.

L'ACCENTO

Nel pronunciare una parola polisillaba la voce si posa in particolare su una sillaba, che vien detta tonica;le altre sono invece dette atone.

Il segno che si usa per evidenziare la sillaba su cui si sofferma la voce è l'accento tonico che presenta però delle grafie differenti:

viene segnato come grave su a, i, u, mentre può essere grave o acuto su e, o, a seconda che abbiano pronuncia aperta o chiusa.

Rispetto alla posizione dell'accento le parole si distinguono in:

- ossitone (o tronche), quando l'accento cade sull'ultima sillaba:

virtù, carità;

- parossitone (o piane), quando l'accento cade sulla penultima sillaba:

acùto, denàro;

- proparossitone (o sdrucciole), quando l'accento cade sulla terzultima sillaba:

pànico;

- bisdrucciola, quando l'accento cade sulla quartultima sillaba:

rècitiamo.

Un altro tipo di accento, oggi però caduto in disuso, è l'accento circonflesso che indica una contrazione avvenuta all'interno della parola:

torre (= togliere), corre (= cogliere).

Può indicare anche la contrazione di due i finali:

ozi, vizi; ma anche questo uso è oggi abbandonato (ozi, vizi).

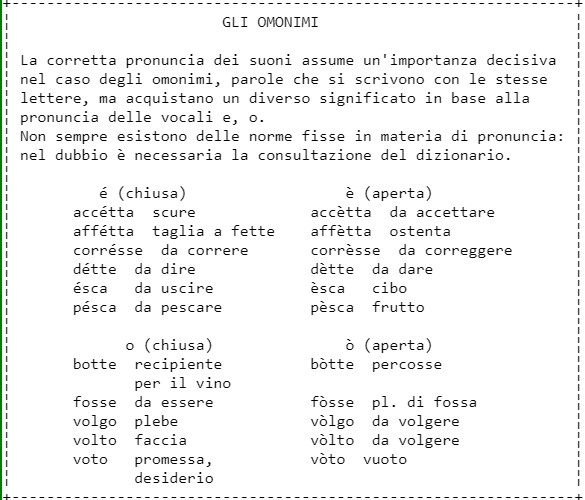

E' utile segnare l'accento tonico all'interno della parola quando, proprio a causa dell'accentuazione, potrebbero sorgere ambiguità di significato:

principi e principi, e tutti i vocaboli omonimi.

E' obbligatorio segnare l'accento sulle parole ossitone polisillabe, e sui monosillabi con dittongo ascendente:

già, più.

Fanno eccezione qui e qua, che si scrivono senza accento.

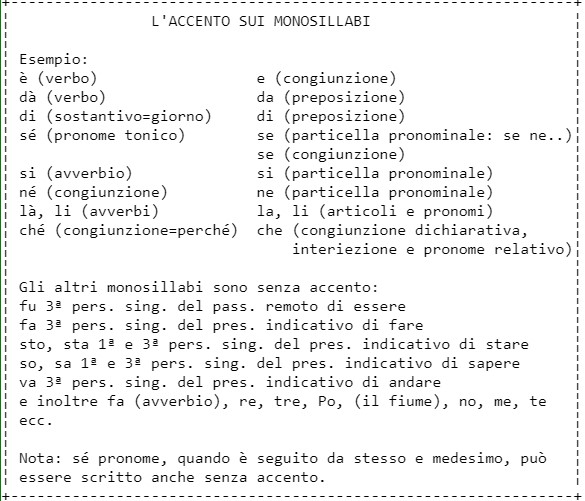

L'accento è obbligatorio anche su quei monosillabi che cambiano significato proprio per la presenza dell'accento (v. tabella).

Alcuni monosillabi non hanno un accento proprio, ma nella pronuncia si appoggiano alla parola che li precede, ed allora sono detti particelle enclitiche, oppure alla parola che li segue, e sono le particelle proclitiche.

Sono proclitici gli articoli determinativi e l'articolo indeterminativo un, le preposizioni, le particelle pronominali (mi, ti, ci, si vi, ne, lo) e le particelle avverbiali (ci, vi, ne).

Esempio:

mi guardarono, da casa.

Sono enclitiche tutte le particelle proclitiche, ad eccezione degli articoli e delle preposizioni.

Esempio:

guardami, veniteci.

Nell'ortografia le proclitiche sono distinte dalla parola che le segue, mentre le enclitiche sono unite alla parola a cui si appoggiano.

ELISIONE E TRONCAMENTO

L'elisione è la soppressione di una vocale atona di una parola, quando essa si incontra con un'altra parola iniziante per vocale. La vocale soppressa viene sostituita con un apostrofo: l'aurora, un'amica, d'Asia.L'articolo maschile plurale gli si elide solo davanti a i: gl'Italiani

Vi sono però alcune elisioni da evitare:

- l'articolo plurale le davanti a parole che hanno il plurale uguale al singolare: le autorità, l'autorità (singolare);

- la preposizione da, per non confonderla con di: da aspettare, da asportare.

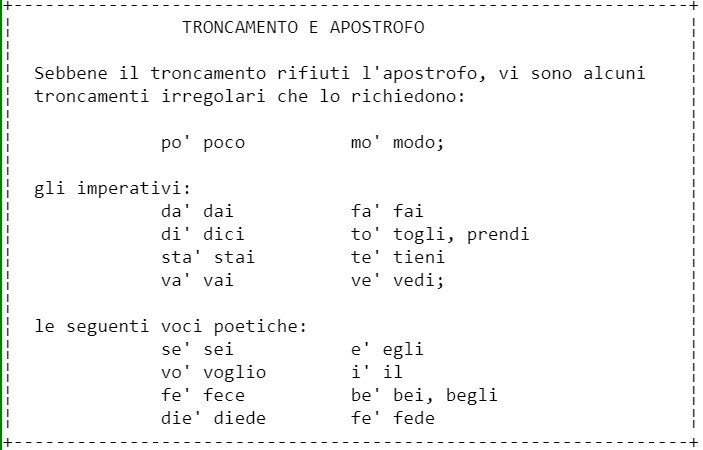

Il troncamento è una soppressione di vocale (o anche di un'intera sillaba) che può avvenire in una parola in cui la vocale finale atona sia preceduta da l, m, n, r. Poiché il troncamento può avvenire davanti a consonante e davanti a vocale, non si ha segno grafico (= apostrofo): un orso, gentil donna.

Per non confondere il troncamento con l'elisione davanti ad una vocale, bisogna provare a mettere la parola troncata davanti ad un'altra parola iniziante per consonante. Se questo è possibile, abbiamo un troncamento, in caso contrario un'elisione.

Il troncamento è obbligatorio con:

- uno, alcuno, nessuno, buono, davanti a consonante (tranne z, gn, s seguita da consonante): un fratello, nessun signore;

- bello, quello, grande, santo, davanti a consonante: bel paese, gran signore;

- frate, davanti a consonante: fra Cristoforo.

I SEGNI D'INTERPUNZIONE

Per rendere nello scritto quelle pause e quelle intonazioni di voce di cui ci si serve nel discorso parlato, si usano i segni di punteggiatura, o di interpunzione.

Per segnalare le pause si usa:

- la virgola (,), che indica la pausa più breve e si usa negli incisi, nelle enumerazioni e per separare le proposizioni di uno stesso periodo:

Il rovo era per tutto: andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami.

- Il punto e virgola (;), che indica una pausa più lunga di quella segnata dalla virgola. Serve a separare delle frasi indipendenti dal punto di vista sintattico, ma collegate riguardo al pensiero che esprimono:

Alcuni se ne andavano, altra gente arrivava; l'oste badava a tutti.

- I due punti (:), che indicano una pausa simile a quella segnalata dal punto e virgola. Generalmente si usano per introdurre un discorso diretto o una enumerazione, oppure per spiegare quanto è già stato detto:

Il furore accrebbe le forze della moltitudine: la porta fu sfondata, le inferriate svelte.

- Il punto fermo (.), che indica la pausa più lunga e indica la fine di un periodo.

Per rendere l'intonazione della voce si usano due segni:

- il punto interrogativo (?), che si colloca a conclusione di un'interrogativa diretta: Come state?

- il punto esclamativo (!), che si colloca a conclusione di un periodo che esprime esclamazione, preghiera, dopo un imperativo, dopo un'interiezione: Ahimè!, Che fortuna!

ALTRI SEGNI D'INTERPUNZIONE

I punti di sospensione (...) indicano un tono sospeso, oppure una sospensione della frase:

Non posso mandarla giù... quel tiro del nome cognome e negozio

le virgolette ("...") e le lineette (-...-), si usano per introdurre e concludere un discorso svolto in forma diretta:

"Siete qui, voi?" esclamò don Abbondio

le parentesi tonde (...) servono per delimitare delle parole, un commento, un inciso durante lo svolgimento di un discorso. Spesso sono sostituite con le lineette:

Don Abbondio (il lettore se n'è già avveduto) non era nato con cuor di leone

le parentesi quadre ... servono a racchiudere parole estranee al testo, necessarie per una maggiore chiarezza:

Questo [il Griso] si mise in testa un cappellaccio

l'asterisco (*), può avere diversi significati. Se è ripetuto tre volte sostituisce un nome che si omette, o si vuole omettere:

Padre Cristoforo da*

il trattino (-) serve ad unire alcune parole composte, oppure parole collegate occasionalmente:

L'alleanza italo-tedesca.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()