![]()

Etruschi.

Antico popolo pre-indo-europeo dell'Europa occidentale. Secondo Erodoto gli E. erano originari dell'Asia Minore: tuttavia il luogo di origine di questa popolazione è assai dubbio. Stanziatisi in Etruria, estesero il loro dominio sino all'isola d'Elba, alla Corsica, alla Campania e all'Emilia. Fondarono numerose città, spesso fortificate, quali Volterra, Chiusi, Fiesole, Arezzo, Tarquinia, Volsino, Felsina, Nocera. Fu grazie agli E., che l'Italia ebbe la sua prima civiltà (VII-V sec. a.C.). Alleati dei Cartaginesi, in rivalità con i Greci, gli E. esercitarono grande influenza su Roma, tra l'altro furono anche il tramite per un'alleanza Roma-Cartagine. Il loro ordinamento politico si basava, non sull'unità dello Stato, ma sulle monarchie delle varie città-Stato: dopo il V sec. a.C. il governo di queste divenne aristocratico. La loro decadenza iniziò nel V sec.: spinti verso il mare dai Siracusani, da Nord dai Galli, da Sud dai Sanniti, furono infine sottomessi dai Romani, sui quali avevano precedentemente dominato. I Romani assimilando la loro civiltà ne dispersero i caratteri originali, tanto che della loro lingua non si è potuto avere una decifrazione completa. ● Rel. - La religione degli E. era compenetrata di elementi greci ed orientali: tuttavia mostrò una qualche originalità col culto dell'Oltretomba, con il suo rigido ritualismo e la pratica della divinazione. La loro scienza sacerdotale era l'e. disciplina. Gli dei venivano generalmente riuniti in triadi: la più importante era quella costituita da Tinia, Uni e Minerva. A questa triade erano dedicati, in ogni città etrusca, tre templi e tre porte. Quando Roma fu governata dai Tarquini la suddetta triade entrò in Campidoglio sotto le specie di Juppiter Optimus Maximus, di Juno Regina e di Minerva.

Massima espansione etrusca in Italia

TAVOLA CRONOLOGICA

XI secolo a.C.

Inizio dell'età del ferro con la civiltà "villanoviana", che prende il nome da

Villanova, un paese nei pressi di Bologna dove vennero scoperti reperti

archeologici di questo periodo

X secolo a.C.

Migrazioni degli Etruschi (chiamati Tyrsenoi, Tyrrenoi, popolo dei Rasna),

probabilmente dall'Asia Minore, e graduale assoggettamento del territorio fra il

Tevere e l'Arno, ricco di metalli

VIII secolo a.C.

Espansione del commercio etrusco nel Mediterraneo soprattutto con l'esportazione

di minerali di ferro e l'importazione di preziosi utensili in metallo e

ornamenti in avorio dalla Fenicia, da Cipro e dalla Siria del nord;

intensificazione degli scambi con il mondo greco; crescita culturale di

Tarquinia, Vulci e Cerveteri

VII-VI secolo a.C.

Formazione della Lega dei Dodici Popoli; espansione degli Etruschi verso nord,

nella pianura padana, e verso sud oltre Roma, nel Lazio e in Campania

VI-V secolo a.C.

509-8 a.C.: decadenza della potenza etrusca dopo la cacciata dei Tarquini da

Roma e la sconfitta a Cuma

396 a.C.

Conquista romana della città di Veio e crollo della potenza etrusca nella

pianura padana in seguito all'invasione dei Celti

281 a.C.

Conquista romana di Tarquinia

264 a.C.

Assedio e conquista romana di Volsinii/Orvieto

L'ABBIGLIAMENTO DEGLI ETRUSCHI

Per ciò che concerne l'abbigliamento a partire dal VI secolo a.C. quando si intensificarono i contatti con i Greci, gli Etruschi si ispirarono in larga misura alla moda di questi ultimi.

Gli uomini stavano spesso seminudi, soprattutto in casa, con i fianchi cinti da un perizoma bordato e il torso scoperto; oppure indossavano un giubbetto o una tunica corta. Il tebennos era un pesante mantello che si usava d'inverno, e che via via allungandosi dette origine alla toga.

Le donne portavano, come gli anziani, una tunica leggera lunga fino ai piedi, e sopra la tunica spesso un mantello. Avevano anche gonne, casacche, corpetti. Questi indumenti erano colorati e potevano essere ricamati e ornati.

Tipica calzatura erano i calcei repandi, come li chiamavano i Romani, di cui esistevano diversi modelli, tutti comunque caratterizzati dalla parte anteriore appuntita e rivolta in su e dalla parte posteriore rialzata: potevano arrivare a metà polpaccio ed erano trattenuti alla caviglia e al polpaccio da cinghie. Si usavano anche sandali, alcuni semplici, con suole di legno basse, fasce a semicerchio e un cordone fra l'alluce e le altre dita, altri più pretenziosi con suole molto alte e con rinforzi in bronzo. Infine si portavano stivaletti alti, precursori dei calcei patricii romani: un esempio famoso sono quelli ai piedi della statua dell'Arringatore.

L'eleganza del copricapo era molto curata: diffusissimo nel VI secolo a.C. un berretto di lana di foggia cupoliforme che a Roma venne chiamato tutulus (era questo il nome anche di un berretto di lana degli auguri e dei flamini e di una elaborata pettinatura femminile che contemplava trecce avvolte intorno ad un nastro). Aggiungiamo un berretto a punta rigida o un cappuccio, un berretto di lana o pelle a base larga e a punta cilindrica, un cappello di tipo greco a larghe falde (usato soprattutto dalle classi inferiori e nelle zone più fredde).

I maschi portarono fino al V secolo a.C. barba e capelli lunghi, poi presero a radersi e a tenere i capelli corti, alla greca.

Le donne tenevano le chiome lisce o a boccoli sciolti, si facevano riccioli, trecce, chignon aiutandosi con nastri, reticelle, cuffie, pettini, spilloni. Come oggi amavano tingersi per farsi bionde. Belli e numerosi i gioielli in bronzo, argento e oro: diademi, pendenti, orecchini, collane, pettorali, bracciali, braccialetti, spille, fibbie.

(Testo adattato da G. Buzzi, Guida alla civiltà etrusca, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984)

![]()

![]()

IL BANCHETTO NEL MONDO ETRUSCO

Nella tradizione letteraria romana degli ultimi tempi della repubblica sono frequenti i riferimenti agli Etruschi come crapuloni e dediti a una vita di mollezze e festini.

Diodoro Siculo [1] parlando del lusso dei Sibariti dirà che mangiavano bene e che conducevano una vita lussuosa e aggiungerà: "il loro zelo per il lusso era tanto grande che fra i popoli stranieri prediligevano gli Ioni e gli Etruschi, in quanto i primi fra i Greci e i secondi tra i barbari si distinguevano per la condotta di vita lussuosa".

Sempre Diodoro Siculo, rifacendosi direttamente al filosofo greco Posidonio, sarà ancora più esplicito in fatto di lusso eccessivo degli Etruschi: "essi abitano in una regione che produce di tutto e, impegnandosi nel lavoro, hanno frutti con cui possono non solo nutrirsi a sufficienza ma anche concedersi una vita di piaceri e di lusso. Difatti per ben due volte al giorno apparecchiano una tavola ricca e vi mettono tutto ciò che serve a un lusso spinto, preparano coperte ricamate con motivi floreali, usano vasi d'argento di varie forme, sono serviti da molti domestici... E fra questi alcuni hanno una particolare bellezza, altri vesti molto costose, o sono ornati secondo i meriti che hanno acquisito nella condizione di schiavi... Gli Etruschi hanno perso in genere l'antico valore e, trascorrendo il tempo in banchetti e feste, a ragione non conservano più la gloria dei propri antenati dinanzi ai nemici. Un contributo notevole alla loro mollezza viene dalla fertilità del suolo: essi abitano difatti una terra veramente ferace e raccolgono i frutti più svariati in grande quantità".

L'interesse del passo sta, oltre che nel quadro di vita che viene presentato, essenzialmente nella motivazione di ordine economico che il filosofo Posidonio dà di certe sfrenatezze degli Etruschi, o, più precisamente, della classe sociale affermatasi in Etruria negli ultimi secoli prima di Cristo, quella dei grandi proprietari terrieri.

In coerenza con quanto è stato detto ora è la fama dell'obesus Etruscus (Catullo) o del pinguis Tyrrhenus (Virgilio) che doveva circolare nell'ambiente romano del I secolo a.C. Il giudizio è senza dubbio negativo e contiene la condanna di un esagerato interesse per il mangiare.

In verità i personaggi grassi sdraiati riprodotti sui coperchi di sarcofagi sono pochissimi rispetto alla grande quantità di quelli rappresentati su sarcofagi o urnette. È molto probabile che qualche tratto di obesità debba essere inteso come una notazione individualistica, un modo di ritrarre più efficacemente il defunto, piuttosto che un carattere generale riguardante il popolo nella sua totalità o quasi.

La documentazione archeologica sui banchetti non è affatto scarsa. La prima rappresentazione sicura di banchetto si trova sul coperchio di un vaso cinerario di impasto rinvenuto a Montescudaio: l'unico banchettante, un robusto signore con ampia veste, è maestosamente seduto su un trono. Dinanzi a lui è disposta una tavola circolare retta da tre zampe sulla quale si trovano vivande di forma allungata o tondeggiante che sono state variamente interpretate: pani, focacce, formaggi. A fianco della tavola è sistemato un grande vaso che deve essere stato usato nei banchetti perché serviva a mescolare il vino con l'acqua. Fra il banchettante seduto e il grande vaso vi è una figurina, sicuramente femminile per la lunga treccia che scende lungo la schiena, e quasi certamente una schiava, che faceva vento al padrone con un flabello. La sua altezza ridotta ribadisce l'appartenenza al ceto servile. La scena descritta si riferisce non a un pranzo quotidiano ma a un banchetto sontuoso che diventa un simbolo della classe elevata a cui apparteneva il defunto le cui ceneri erano contenute nel vaso. La località di ritrovamento del vaso è nella valle del fiume Cecina, una zona di notevole interesse minerario. Non sarebbe del tutto da escludere che le ricchezze del defunto debbano essere collegate allo sfruttamento delle miniere di quella zona.

Dal VI secolo a.C. in poi la scena del banchetto diventa piuttosto frequente nell'arte etrusca.

I partecipanti sono rappresentati non più seduti a tavola ma sdraiati su un letto, da soli o in coppia e avvolti in una coperta. È facile cogliere due momenti cronologicamente distinti: quello in cui si mangiava (in greco syndeipnon) e quello in cui si beveva e si conversava (in greco sympòsion). Le scene etrusche presentano talune peculiarità che non trovano riscontro in quelle greche: la partecipazione al banchetto delle mogli accanto ai mariti, la posizione degli uomini che si appoggiano ad un cuscino, la ricaduta delle coperte e a volte anche dei materassi, la presenza di animali - cani, gatti, gallinacei, topi (in quelli greci si trovano solo cani) - pronti a divorare i rifiuti del pasto che venivano buttati sul pavimento.

Nelle lastre di terracotta della prima metà del VI secolo a.C. troviamo commensali sdraiati sul letto e assorti in una discussione, servi che attingono vino da un grande cratere, suonatori di flauto che allietano l'ambiente con la musica, mense ricche di vivande, cani accucciati sotto i letti. L'atmosfera è quella di un sontuoso festino.

Nel frontone della Tomba della Caccia e Pesca sono rappresentati due banchettanti sotto una stessa coperta. Gli scambi di affettuosità fra i due protagonisti e l'abbigliamento della figura femminile non lasciano dubbi sull'identificazione dei due commensali come una coppia coniugale. Il banchetto ha carattere sontuoso. Le vesti dei commensali, gli orecchini d'oro della donna, la presenza di musici, la quantità e la natura metallica dei vasi sono elementi che consentono di definire ricca la coppia di commensali.

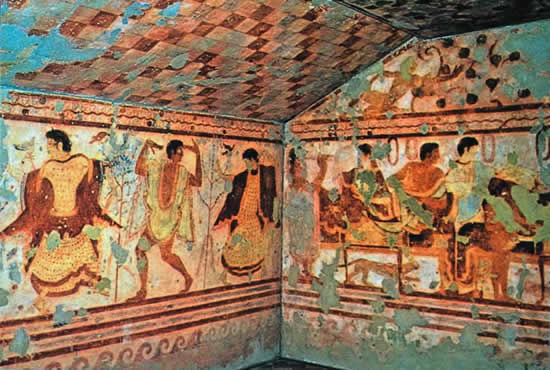

Dalla fine del VI secolo a.C. e per buona parte del V la rappresentazione di questo rituale diventa comune nel repertorio delle tombe dipinte di Tarquinia o di Chiusi: molto spesso il banchetto è dipinto sulla parete di fondo della camera funeraria mentre le danze e i giochi sono sulle pareti laterali.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

[1] Storico greco (90 circa - 20 a.C.) autore di una storia universale (Biblioteca storica).

CIBI E BEVANDE DEGLI ETRUSCHI

È difficile dire che cosa mangiassero gli Etruschi. Nelle rappresentazioni dei banchetti a volte si trovano anche mense su cui sono disposte vivande, ma queste ultime non sono facilmente riconoscibili per la sommarietà del disegno; di norma si riconoscono facilmente i contenitori (ciotole, piatti) ma non il contenuto.

Certamente c'è stato un discreto consumo di carne, stando alla quantità dei resti ossei di animali che si rinvengono nelle aree abitate note e alla frequenza con cui era praticata la caccia.

Anche la frutta e i cibi a base di cereali saranno stati molto consumati, stando alla ricchezza di questi prodotti e alla fertilità del suolo di cui parlano gli scrittori classici.

Un quadro piuttosto ricco di particolari ci viene dalla tomba Golini I di Orvieto. Lo stato delle pitture oggi è molto deteriorato; la leggibilità è comunque assicurata grazie anche a disegni eseguiti nel secolo scorso, subito dopo la scoperta. La camera funeraria è divisa in due. Nel primo scomparto è rappresentata la preparazione del banchetto e nel secondo il banchetto vero e proprio che ha luogo nell'Oltretomba alla presenza di Ade e Persefone mentre il defunto arriva su un carro accompagnato da un demone femminile. Le scene del primo scomparto ci riportano direttamente nella cucina di una casa aristocratica etrusca del IV secolo a.C. Sulla parete d'ingresso è la dispensa: a un travicello è appeso un bue appena squartato con la testa tagliata e deposta a terra lateralmente; a un altro travicello è appesa della cacciagione (uccelli, una lepre, un capriolo).

La parete di sinistra è occupata da servi, maschi e femmine, variamente affaccendati: il primo taglia la carne con una mannaia; in seconda posizione è una serva che accorre con in mano un vasetto, altri tre sono impegnati dietro i tavoli su cui si riconoscono dei cibi (uova, uva nera, una melagrana, forse dolciumi); uno di questi suona il doppio flauto, l'ultimo con due pestelli nelle mani sta impastando o tritando qualcosa. Può sorprendere la presenza di un musico in un concitato lavoro di cucina, ma fonti letterarie contemporanee alle pitture di Orvieto ci informano che gli Etruschi cucinavano e impastavano il pane con l'accompagnamento del flauto.

Sulla parete di fondo due servi, con in mano una padella e un tegamino, sono vicini a un fornello in miniatura. Sulla parte del tramezzo, dietro a una tavola piena di contenitori con sughi e salsine, si muovono tre servi: uno, con fare molto agile, porta una caraffa di bronzo verso i commensali che si trovano nell'altro scomparto della camera funeraria.

La bevanda più usata dagli Etruschi, sia durante il banchetto vero e proprio che durante il simposio, era il vino. In moltissime rappresentazioni di banchetto è presente il grande vaso dalla bocca larga dove il vino veniva mescolato con acqua prima di essere servito, oppure un servizio da vino composto da diversi vasi appoggiato su un apposito mobile. Il vino è stato sempre sentito come un bene pregiato e fortemente legato al ceto abbiente: non sarà un caso che la maggior parte dei vasi greci dipinti e talvolta anche bronzei arrivati in Etruria siano destinati al simposio.

Ai primissimi anni del VII secolo risalgono le prime anfore vinarie d'impasto d'origine ellenica rinvenute in Etruria. I luoghi di produzione o di smistamento sono - con le debite scalette cronologiche - in Eubea, ad Atene, a Corinto, in Laconia, a Chio, a Samo, a Clazomene. I ritrovamenti sono stati effettuati in corredi tombali sempre piuttosto ricchi. Trattandosi di anfore da trasporto l'aspetto commerciale e le relative implicazioni socio-culturali riguardano essenzialmente il contenuto, e cioè il vino.

Nel corso del VII secolo a.C. in Etruria si affermò largamente la coltura della vite domestica, nella quale saranno investiti diversi capitali. La produzione di vino divenne notevole per quantità e per qualità tanto che negli ultimi decenni del VII secolo a.C. l'Etruria fu un paese esportatore di vino e di vasellame simposiaco [1] in varie regioni del Mediterraneo, in particolare la Gallia meridionale.

Nelle fonti letterarie sono frequenti gli apprezzamenti del vino etrusco e non mancano gli accenni alla sua esportazione.

Forse si potrà sapere di più sull'alimentazione degli Etruschi in seguito a ricerche, iniziate negli ultimi tempi da parte di medici, con l'intento di individuare talune malattie dall'esame dei resti ossei e dei denti rinvenuti nelle sepolture.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

[1] utilizzato nei banchetti

GIOCHI E PASSATEMPI DEGLI ETRUSCHI

Nella vita che si svolgeva all'interno della casa etrusca non mancavano incontri, giochi, passatempi. Il carattere e la frequenza di queste manifestazioni cambiavano, ovviamente, a seconda del grado sociale e della ricchezza della famiglia. Il banchetto fra amici o parenti con la cornice di musica e danza era un'occasione di incontro.

Musici, danzatori, atleti spesso facevano parte della familia domestica, per cui si può pensare all'esistenza di trattenimenti organizzati da qualche signore per un gruppo di parenti o amici in cui i suoi servi davano spettacolo. I flautisti a loro volta erano richiesti in altre manifestazioni di vita domestica come la fustigazione degli schiavi o la preparazione del pane o dei cibi.

Piuttosto diffuso era il gioco del kottabos: il giocatore dava con la nocca o con l'avambraccio un colpo ad una coppa piena di vino che reggeva con l'indice della mano destra infilata nell'occhiello del manico e lanciava il liquido a una certa distanza con l'intento di colpire un piattello tenuto in equilibrio sulla sommità di un'asta metallica, alta poco meno di due metri e fissata ad una base. Si poteva tirare stando in piedi secondo la regola siciliana oppure stando sdraiati sul letto secondo la regola attica.

In Etruria si hanno esempi dell'uno e dell'altro tipo. Sulla parete destra della tomba Cardarelli a Tarquinia, databile ai decenni finali del VI secolo a.C., insieme a suonatori e danzatori è dipinto un personaggio maschile nell'atto di dare il colpo alla coppa; accanto a lui un giovanetto con in mano dei recipienti guarda all'indietro nella stessa direzione in cui veniva lanciato il vino: l'oggetto del bersaglio non è espresso forse per semplificazione grafica. Il gioco richiedeva occhio e destrezza. I partecipanti erano diversi. Al vincitore veniva assegnato un premio che consisteva in qualche oggetto di valore o nella facoltà di scegliere una tra le fanciulle presenti.

In Etruria oltre che le raffigurazioni del gioco sono stati trovati anche molti kottaboi risalenti per lo più ai secoli III-II a.C.

Un altro gioco domestico diffuso è quello che si faceva utilizzando un'apposita tavoletta con particolari disegni (in latino tabula lusoria) e delle pedine o dei dadi. I giocatori erano due. In un riquadro di una stele fiesolana della fine del VI secolo a.C., conservata al Museo di Firenze, due giocatori sono seduti di fronte con al centro un tavolo a tre zampe su cui è appoggiata la tavoletta: uno dei due porta la mano destra verso la tavoletta, nell'atto di compiere il movimento previsto dalla regola del gioco, mentre l'altro è in attesa del turno. Quale gioco specifico sia raffigurato è difficile dirlo. Il gioco delle pedine o dei dadi è un motivo molto comune nel repertorio figurativo della ceramica attica a figure nere e rosse. Una tavoletta di gioco con la relativa borsetta per le pedine è rappresentata a rilievo su un pilastro della Tomba dei Rilievi, insieme ad altri utensili di uso domestico. Questa rappresentazione indica che la tavoletta da gioco rientrava nella suppellettile ordinaria di una casa di una certa agiatezza.

Fin dall'arcaismo nelle tombe etrusche sono stati rinvenuti dadi di osso o di avorio con la serie numerica da 1 a 6 sulle sei facce. La forma può essere cubica o parallelepipeda: i valori numerici di due facce opposte nel primo caso danno 7 (1 e 6, 2 e 5, 3 e 4), nel secondo sono in ordine progressivo (1 e 2, 3 e 4, 5 e 6). A questa norma si conoscono eccezioni anche se sono rare. L'indicazione dei numeri è fatta in genere con punti o cerchietti concentrici. La grande quantità di dadi pervenuti e la provenienza da corredi tombali ci dicono della diffusione di questo gioco fra i passatempi domestici.

A conferma si ha la notizia, tramandata da Livio, che nel 437 a.C. degli ambasciatori romani furono inviati a Laris Tolumnio, re di Veio, e lo trovarono che giocava a dadi (in latino tessarae).

Certamente i giochi e i passatempi domestici saranno stati di più di quanto non risulti dai pochi riferimenti che abbiamo fatto; purtroppo l'avarizia delle fonti, figurate e scritte, condiziona fortemente le nostre conoscenze.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

SPETTACOLI SPORTIVI E TEATRALI IN ETRURIA

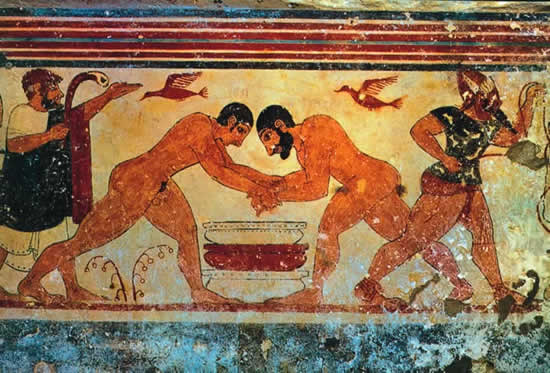

Già alla fine del VII secolo in Etruria i giochi atletici dovevano essere in gran voga. Se ne ha una conferma dalle testimonianze figurate: nelle poche scene descrittive dell'arte etrusca del VII secolo a.C. il pugilato ritorna piuttosto spesso; nel corso del VI secolo a.C. la documentazione aumenta.

Manca nel mondo classico un trattato sui giochi in cui si parli di regole, dello svolgimento, di accorgimenti, di possibili varietà locali; è un po' una sorpresa quando si pensi alla diffusione che i giochi ebbero nell'antichità e ai risvolti di carattere religioso, funerario, politico, economico, sociale.

Per quanto concerne l'Etruria le migliori informazioni vengono dalla produzione figurata.

I giochi noti in Etruria possono distinguersi in due gruppi. Del primo fanno parte quelli che si trovano anche in Grecia come il pugilato, la lotta, il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa podistica, la corsa dei carri; del secondo fanno parte quelli che, almeno finora, non si conoscono in Grecia come i giochi di Troia, del Phersu, della danzatrice con candelabro, del palo della cuccagna.

Questa distinzione è senza dubbio utile per poter individuare meglio le tradizioni locali ma non è stata sentita dagli Etruschi che spesso hanno rappresentato gli uni e gli altri nel medesimo contesto figurato.

La corsa dei carri in Etruria comincia ad essere rappresentata nella seconda metà del VI secolo a.C. Spesso il carro è una triga; l'auriga indossa una veste corta e tiene le redini nelle mani e legate dietro la schiena. Gli aspetti tipici delle scene etrusche rispetto all'arte greca corrispondono ad accorgimenti tecnici per rendere più spedita e più sicura la corsa: i cavalli esterni di una triga facilitano la curva di 180° intorno alla meta, le redini legate dietro la schiena dell'auriga agevolano la frenata in quanto questi scarica su di esse tutto il peso del corpo.

Dalla tradizione letteraria si sa che il gioco di Troia (in latino lusus Troiae) era praticato nel mondo romano durante il I secolo a.C. da giovinetti di nobile famiglia che non avessero superato il diciassettesimo anno di età; questi, a cavallo e armati, compivano evoluzioni così complicate da suggerire l'immagine del labirinto. Su una brocca etrusca degli ultimi anni del VII secolo a.C. ritrovata nei pressi di Caere (Cerveteri) è rappresentata una scena che corrisponde alla descrizione che gli autori classici danno del gioco: due cavalieri armati accanto a un labirinto, su cui è graffita la parola truia equivalente al latino troia. L'antichità e la precisione della testimonianza figurata etrusca sono elementi sufficienti per far pensare all'origine etrusca del gioco.

La rappresentazione del Phersu è dipinta in alcune tombe di Tarquinia degli ultimi decenni del VI secolo a.C. Nella tomba degli Auguri un uomo con la testa coperta da un sacco e con in mano un bastone, che doveva usare per difendersi, viene attaccato da un cane, tenuto al guinzaglio da un secondo uomo con maschera e berretto a punta (phersu). La scena è violenta e cruenta, perciò spesso è stato fatto un richiamo ai giochi gladiatori che secondo una tradizione tarda sarebbero nati in Etruria.

Nella Tomba dei Giocolieri di Tarquinia della fine del VI secolo a.C. dinanzi ad un signore dignitosamente seduto su uno sgabello pieghevole una danzatrice cerca di tenere in equilibrio sulla testa un candelabro, mentre un flautista scandisce il tempo e un giovanetto tenta di fare bersaglio nel candelabro con alcuni anelli. Il gioco non è conosciuto in Grecia mentre è ben documentato in Etruria sempre in contesti di gare sportive.

Strettamente connesse con le gare sportive sono le manifestazioni teatrali: le une e le altre fanno spettacolo.

Livio [1] si riferisce a un episodio accaduto nel 403 a.C. quando racconta di un re di Veio che, non tollerando di non essere scelto a presiedere l'adunanza dei dodici popoli d'Etruria, in aperta violazione della legge religiosa interruppe i festeggiamenti ritirando gli attori che erano quasi tutti suoi servi.

È interessante il risvolto sociale dell'episodio: alla fine del V secolo a.C. gli attori pur avendo un mestiere qualificato non erano uomini liberi. Nella stessa condizione dovrebbero trovarsi anche gli atleti i quali davano anche spettacoli che richiedevano un impegno a tempo pieno.

In un altro passo, relativo al 364 a.C., si parla dell'organizzazione di ludi scaenici a Roma con il preciso scopo di accattivarsi il favore degli dei e debellare così una pestilenza che imperversava sulla città.

Per l'occasione furono fatti venire dall'Etruria attori (in latino ludiones) che danzavano in modo non indecoroso, alla maniera etrusca, seguendo il tempo scandito dal flautista senza accompagnamento di canto.

Indipendentemente dal tipo di spettacolo, gli attori etruschi dovevano godere di una certa fama per essere chiamati anche dall'estero.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

[1] Storico latino (59 a.C.-17 d.C.), autore di una famosa storia di Roma (Ab urbe condita libri).

Placchetta in avorio, in origine posta a decorare i lati di un piccolo scrigno ritrovato a Orvieto (VI secolo a.C.); vi è rappresentata la caccia al cervo, uno dei passatempi dell'aristocrazia etrusca.

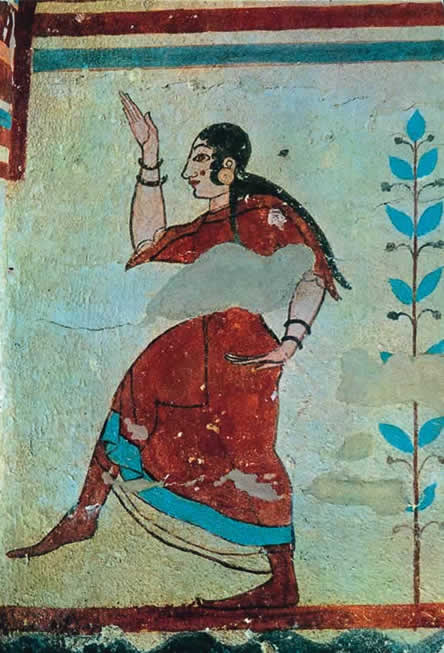

Affresco etrusco con donna etrusca che esegue una danza.

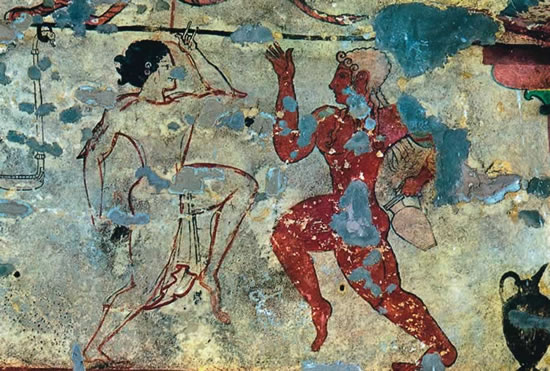

Affresco etrusco con due danzatori.

Affresco con danzatori abbigliati secondo la moda etrusca.

Affresco etrusco con scena di banchetto.

Affresco etrusco con scena di lotta tra atleti.

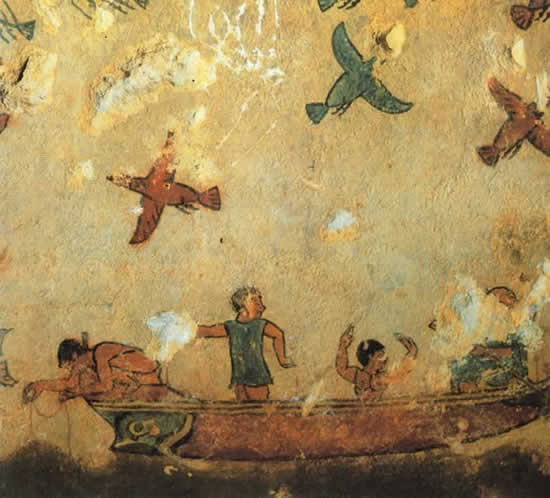

Scena di caccia e pesca da un affresco tombale etrusco.

Una coppia distesa sul triclinio: una specie di divano su cui si adagiavano i commensali durante i banchetti. È un particolare del celebre sarcofago di Cerveteri (VI secolo a.C.).

Affresco etrusco. Un momento di una corsa con le bighe, uno dei giochi con cui si celebravano i riti funebri presso le antiche civiltà italiche.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, CACCIA E PESCA IN ETRURIA

L'Etruria era una grande produttrice di cereali (grani duri e teneri, farro, miglio), al punto da rappresentare in diverse occasioni il granaio di Roma.

I vini etruschi erano rinomati presso i Greci e i Romani. Si celebravano quelli di Luni, di Gravisca (a dispetto della malaria si vede che sul posto cresceva rigogliosa la vite), di Statonia, di Todi, di Arezzo, di Adria, di Cesena. Accanto ai buoni vini c'erano quelli mediocri e cattivi: godeva fama di vinaccio quello prodotto nel territorio di Veio, consumato dalla gente di pochi mezzi o avara.

Nella zona di Tarquinia si coltivava il lino, con cui si facevano indumenti, vele, reti da caccia e da pesca. Non mancavano gli ulivi, non così abbondanti però come in seguito sicché per la produzione di olio l'Etruria era assai distanziata dalla Grecia. C'era dovizia di alberi da frutta anche se i prodotti etruschi non erano qualitativamente così eccelsi da meritare le lodi degli intenditori. La stessa cosa vale per i legumi. Per cui possiamo supporre che gli Etruschi puntassero piuttosto sulle colture cerealicole e sulla vite.

Gli attrezzi non mancavano certo agli Etruschi, ben forniti com'erano di metalli e di valenti artigiani: zappe, vanghe, roncole, falci, aratri. Gli aratri erano alquanto rudimentali: vomere a punta, manico con impugnatura, timone alla cui estremità era fissato il giogo. Il terreno era abbastanza docile per poter essere lavorato con un attrezzo così imperfetto. Non per nulla il perfezionamento tecnico dell'aratro ebbe luogo presso i popoli dei climi freddi, che avevano a che fare con terre più dure e resistenti.

I fitti contatti con i Cartaginesi, maestri in questo campo, giovarono molto all'agronomia etrusca, che si espresse in una trattatistica abbondante e stimata dai contemporanei. Era probabilmente di origine etrusca Saserna, un proprietario terriero della Gallia Cisalpina, autore di un'opera che sappiamo molto apprezzata da Varrone, Columella, Plinio.

Gli Etruschi erano attentissimi alla misurazione del suolo e alla fissazione esatta dei confini di proprietà, anzi furono i fondatori di questa disciplina. Erano segnati da termini (tular) i campi, i cimiteri, i territori comunali, le frontiere della lega. Del diritto di proprietà, al quale attribuivano un'origine divina, gli Etruschi erano energici sostenitori e tutori.

Giove, diceva una leggenda, insieme alla dea Giustizia aveva dettato, per bocca della ninfa Vegoia, al lucumone Arruns di Chiusi le leggi della proprietà. La proprietà terriera era dunque intangibile: si può capire con quanta scarsa simpatia gli Etruschi considerassero le riforme agrarie o, peggio, le requisizioni di terre che i Romani, a partire da un certo momento, presero ad attuare per distribuirle ai veterani e ai cittadini poveri.

Nel periodo di prosperità dell'Etruria le grosse proprietà di aristocratici, i latifondi, si alternavano alla piccola proprietà contadina.

L'allevamento (bovini, ovini, suini, cavalli, asini, animali da cortile, api) poteva giovarsi degli abbondanti pascoli. Particolare divertente, gli Etruschi per comandare i branchi di porci si servivano della tromba (bucina). I maialini, fin dalla più tenera età, erano abituati a riconoscere il suono della buccina del loro porcaro e lo seguivano docilmente e ordinatamente: tecnica perfezionata rispetto a quella usata presso altri popoli, i cui porcari spingevano i branchi davanti a sé.

L'abbondanza di selvaggina favoriva la caccia. Poco sappiamo della pesca. Dai testi desumiamo che Pyrgi [1] era un centro attivissimo in questo campo che riforniva i mercati romani, che si praticava intensamente la pesca del tonno, che i laghi etruschi erano stati popolati da pesci marini ambientabili in acque dolci (fra cui orate e lucci).

(Testo adattato da G. Buzzi, Guida alla civiltà etrusca, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984)

[1] Antico porto etrusco, di origine greca, della città di Caere (Cerveteri).

LA LAVORAZIONE DELLA CERAMICA PRESSO GLI ETRUSCHI

La nascita della produzione ceramica etrusca non è facilmente determinabile. Quello che in assoluto conosciamo meglio è il vasellame proveniente dai contesti tombali. Si tratta di vasi plasmati e conformati a mano, cioè ancora senza l'ausilio del tornio. Prima della cottura venivano rivestiti con una soluzione d'argilla e successivamente lucidati in modo da farli risplendere come contenitori in metallo: un effetto sicuramente intenzionale dal momento che le stesse tipologie vascolari erano prodotte anche in materiali preziosi come il bronzo e l'argento.

Talvolta gli stessi contenitori in terracotta venivano decorati con lamelle metalliche applicate, anche se più consuete erano le decorazioni incise a motivi geometrici. L'argilla veniva depurata solo grossolanamente ed era sicuramente di un colore che variava da bruno a grigio scuro, mentre in superficie era per lo più di colore bruno scuro, con una gamma che andava dal rosso al nero.

Questo tipo di ceramica, nota con il nome di ceramica di impasto, è caratteristica del periodo villanoviano, cioè del IX e dell'VIII secolo a.C. Verso la fine di questo periodo comparvero accanto ad essa un altro genere ceramico, che si distingueva per la maggior eleganza delle forme, per la sottigliezza delle pareti e per la miglior cottura, oltre che per un ingobbio [1] giallo pallido e ricche dipinture di colore rosso-bruno, nelle quali, oltre ai già noti motivi geometrici, cominciarono a comparire motivi figurativi, soprattutto uccelli e talvolta anche rappresentazioni umane.

Determinante per la sua nascita fu la conoscenza dell'arte vascolare greco-geometrica che già dalla metà dell'VIII secolo a.C. stimolò il mercato centro-italico e spinse i vasai e i pittori vascolari autoctoni all'imitazione e a nuove creazioni di carattere locale.

Inizialmente ciò avvenne con ogni probabilità sotto la guida di maestri greci che come il vasaio e pittore Aristonoto, proveniente dalla Magna Grecia, si stabilirono in Etruria e qui impiantarono le proprie officine. L'influenza di tali maestri fu enorme: da loro gli artigiani locali impararono l'utilizzo del tornio e attraverso i motivi figurativi conobbero le epoche eroiche e i miti greci, soprattutto l'Odissea di Omero.

Così verso la fine dell'VIII e la prima metà del VII secolo a.C. sorsero importanti botteghe ceramiche nei fiorenti centri costieri dell'Etruria medioevale. Non a caso le città interessate a questo fenomeno, cioè Vulci, Tarquinia e Cerveteri, furono quelle che nel medesimo periodo dominavano la scena del commercio internazionale ed erano altamente ricettive nei confronti degli influssi culturali provenienti dall'Oriente.

La creatività propria degli abitanti delle città costiere etrusco-meridionali sopra citate si concretizzò nella loro capacità di non fermarsi all'assimilazione degli influssi culturali in arrivo ma di avviare uno sviluppo locale delle produzioni.

Il miglior esempio di ciò è costituito dal vasellame in bucchero [2] , un tipo di ceramica specificamente etrusco che si distingue per l'eleganza delle forme, il colore nero intenso e le decorazioni a stampiglie figurate e graffite. In particolare la prima produzione, chiamata anche "bucchero fine", si contraddistingue per la durezza metallica e la sottigliezza del materiale.

Come hanno dimostrato le ricerche moderne, questo colore intenso nero dell'argilla fu ottenuto innanzitutto mediante la bruciatura dei vasi attraverso la riduzione dell'afflusso di ossigeno nel forno (processo di cottura riducente), cui si affiancava una depurazione particolarmente accurata dell'argilla e l'aggiunta alla materia prima di additivi minerali.

Il vasellame in bucchero nacque prima della metà del VII secolo a.C. Fin da subito fu un prodotto da esportazione molto richiesto. Soprattutto gli eleganti vasi potori [3] godevano di una grande popolarità nelle più lontane regioni del bacino del Mediterraneo, ad esempio sulle coste liguri, nel territorio di Marsiglia, oppure nella Cartagine punica.

Fulcro della produzione e massimo centro esportatore fu Cerveteri, dove già nel VII secolo a.C. esisteva una bottega, che graffiva sui vasi motivi mitologici greci accompagnati da scritture onomastiche etrusche.

Nel VI secolo a.C. sembra diventare Vulci il centro di fabbricazione più importante, ma anche dalle zone interne, come Chiusi, Cortona, Orvieto e altri centri, fiorisce la produzione del bucchero.

I vasi presentano ora pareti più spesse ("bucchero pesante"), perdono progressivamente il loro aspetto metallico e la colorazione nera intensa tende al grigio ("bucchero grigio"). Si arrivò a un tale grado di degenerazione che nel corso del V secolo a.C. la produzione volse al termine.

(Testo adattato da F. Prayon, Gli Etruschi, Il Mulino, Bologna, 1999)

[1] Copertura di un impasto di ceramica con un velo di terra liquida che copre il colore naturale dell'argilla.

[2] Termine che deriva dallo spagnolo e indica una ceramica nera, talora dipinta di rosso e bianco.

[3] Che serve per bere.

RISORSE MINERARIE E ARTIGIANATO IN ETRURIA

Le risorse minerarie erano uno dei maggiori punti di forza dell'Etruria. Il primo posto per importanza di giacimenti spettava senza dubbio all'isola d'Elba alla quale i Greci davano il nome di Aithaleia, che poteva significare fumo nero.

Anche lì, come un pò dappertutto, l'estrazione del ferro fu preceduta da quella del rame. Si sono scoperti resti di miniere (pozzi, gallerie, trincee) e di forni. Questi erano rudimentali e a un certo punto furono abbandonati. Il minerale era trasportato a Populonia che disponeva di migliori attrezzature. Lì subiva la prima fusione ed era acquistato da industriali che in altre località facevano effettuare la fucinatura e ne ricavavano utensili e attrezzi esportati poi in tutto il mondo conosciuto. Insomma Populonia era una grande fonderia: altrove erano ubicate le fucine; un centro importante di fucinatura era Pozzuoli.

L'estrazione del rame diminuì fin quasi ad azzerarsi quando il ferro prevalse nell'uso sul bronzo, che come noto è una lega di rame e stagno. Di questo minerale gli Etruschi avevano una produzione sufficiente per il consumo interno, non ne erano però esportatori: i grandi produttori di stagno erano a nord, nell'Armorica e nella Cornovaglia. I mercanti che lo importavano via mare nel bacino del Mediterraneo, tenendo accuratamente celate le fonti di approvvigionamento, furono a lungo i Fenici. In un secondo tempo si aprì anche una via terrestre che muoveva da Marsiglia.

Gli Etruschi erano buoni fabbri. alat=""Lavoravano egregiamente il bronzo con la tecnica a sbalzo per fare oggetti d'uso domestico - recipienti, suppellettili, arredi, rivestimenti - e con la tecnica della fusione a cera persa per fare armi, attrezzi, oggetti scultorei.

I contatti con i Greci affinarono le ceramiche degli Etruschi. Nelle botteghe specializzate si lavorava l'argilla al tornio. Una peculiarità etrusca furono a partire dalla metà del VII secolo i buccheri, vasi a pareti sottili ottenuti con argilla, molto depurata e con una tecnica di cottura avanzatissima, caratterizzati dallo splendore nero e uniforme della superficie.

Si lavoravano a intaglio e in rilievo l'avorio, l'osso, le pietre dure. Giunse a un grado notevole di raffinatezza la lavorazione dei metalli preziosi (con le tecniche dello sbalzo, della filigrana e della granulazione, che consiste nell'applicazione mediante saldatura alle superfici dei manufatti di un pulviscolo di granellini d'oro).

Con la creta si eseguivano sculture e decorazioni (di edifici civili, di santuari, di templi). La deperibilità dei materiali ha fatto sparire le tracce dell'artigianato del legno, del cuoio, delle fibre vegetali.

(Testo adattato da G. Buzzi, Guida alla civiltà etrusca, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984)

Contenitore in terracotta a forma di animale fantastico con cavallo e cavaliere (VIII secolo a.C.), proveniente da una necropoli nei pressi di Bologna.

Urna cineraria di terracotta ricoperta da un elmo in bronzo di età villanoviana, ritrovata a Tarquinia (Firenze, Museo Archeologico).

Un pettine in avorio ritrovato presso Grosseto (VII secolo a.C.). Gli artigiani etruschi erano in grado di produrre oggetti di grande raffinatezza, spesso ispirandosi a modelli greci e orientali.

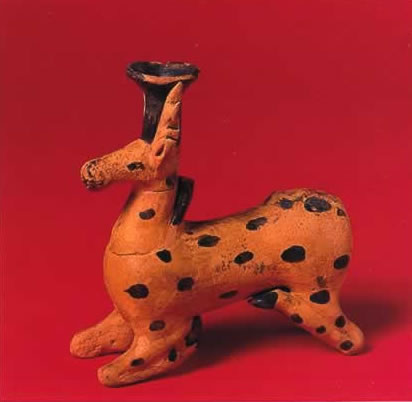

Vaso in terracotta dipinta a forma di cerbiatto, di fabbricazione etrusca.

Incensiere di produzione etrusca proveniente da una tomba di Artimino, presso Firenze. L'oggetto è realizzato in bucchero, una sorta di ceramica nera, molto lucida, prodotta esclusivamente in area etrusca.

![]()

![]()

COM'ERA ORGANIZZATO LO STATO PRESSO GLI ETRUSCHI

Un vero e proprio Stato etrusco inteso secondo il concetto di Stato romano o dell'odierno Stato nazionale non è mai esistito. In Etruria si ha una situazione simile a quella dell'antica Grecia con singole città-stato, come Tarquinia o Vulci, forti di un vasto hinterland e in grado di sostenere una politica interna ed estera autosufficiente. Piuttosto, è possibile che fossero i vicini a considerare gli Etruschi un'unità etnica e politica mentre loro stessi continuarono sempre a considerarsi "Ceretani", "Veienti" ecc.

Ciò nonostante esisteva sicuramente un organo di coordinamento per gli interessi e le attività nel campo della politica estera, dal momento che progetti come quello della colonizzazione del territorio padano o della parziale influenza etrusca di urbanizzare la Campania poterono essere realizzati solo grazie alla coalizione di più città-stato.

Le fonti parlano di una federazione di dodici città-stato, all'interno della quale i singoli membri venivano sostituiti da altri, nel corso del tempo, a seconda delle alterne vicende delle città stesse, oppure dovettero essere necessariamente rimpiazzati, come accadde per Veio dopo la caduta nel 396 a.C. La forma politica della federazione di dodici città non è un'invenzione etrusca, giacché la si trova più volte applicata nell'Asia Minore greca. Federazioni di questo tipo sono attestate dalle fonti antiche anche per le città etrusche della pianura padana e della Campania, dove rispettivamente Mantova e Capua rivestirono il ruolo di centro dominante.

La federazione dell'Etruria tirrenica non ebbe un unico centro di potere; fece però capo ad un santuario centrale, il fanum Voltumnae, ubicato nel territorio di Volsinii (Orvieto). Si incontravano lì, ogni anno, i capi delle dodici città-stato per eleggere un capo supremo - indicato dai Romani come praetor Etruriae - sui cui poteri non ci viene tramandato niente di più preciso. Questi sovrani, chiamati anche mechl o lucumoni, nelle epoche più antiche detenevano probabilmente il potere sia civile sia religioso. A essi si affiancava un gruppo di aristocratici, a noi noti grazie ai grandiosi edifici funerari sorti a partire dal VII secolo a.C.

Al contrario di Atene e di Roma, dove secondo la tradizione la monarchia venne abbandonata a favore della democrazia verso la fine del VI secolo a.C., in Etruria pare che il sistema monarchico sia sopravvissuto più a lungo, come testimonia tra l'altro la presenza del nome di un re, Thefarie Velianas, sulle lamine d'oro del santuario di Pyrgi [1] , databili alla prima metà del V secolo a.C.

Se dobbiamo credere alla tradizione degli autori latini anche Veio fu governata fino alla sua disfatta da un re, come quel Larth Tulumne che, verso la fine del V secolo a.C., fu sconfitto e probabilmente ucciso durante la battaglia combattuta contro i Romani.

Come a Roma anche in Etruria si assiste alla costante ascesa e quindi alla crescente pressione delle classi sociali inferiori.

Emblematico è il caso di Volsinii (Orvieto) dove nel 264 a.C., secondo quanto riferisce Livio [2] , gli schiavi riuscirono ad impadronirsi del potere grazie alla sconsideratezza dei gruppi aristocratici locali, per cui il patriziato in difficoltà chiese aiuto a Roma.

La successiva distruzione di Volsinii e il conseguente trasferimento dell'intera popolazione sulle rive del lago di Bolsena non sono una prova inconfutabile dell'attendibilità di questa testimonianza; tuttavia dovrebbe essere fuori di dubbio che in Etruria, come a Roma nel IV e nel II secolo a.C., ci siano stati tensioni e cambiamenti sociali.

(Testo adattato da F. Prayon, Gli Etruschi, Il Mulino, Bologna, 1999)

[1] Antico porto di origine greca della città di Caere (Cerveteri).

[2] Storico latino (59 a.C.-17 d.C.) autore di una famosa storia di Roma Ab urbe condita libri.

Gli Etruschi in Italia

LA CASA ETRUSCA

Le nostre informazioni sulla casa etrusca dipendono da fonti dirette e fonti indirette. Alle fonti dirette appartengono i resti delle case etrusche; alle fonti indirette i riferimenti letterari sulla casa etrusca e le testimonianze archeologiche sull'architettura tombale dell'Etruria e sull'architettura di ambienti culturalmente o geograficamente vicini all'Etruria.

I ruderi di case restituiti dall'esplorazione archeologica costituiscono decisamente la migliore fonte di conoscenza per la casa almeno per il periodo al quale risale la costruzione. Una prima e sostanziale limitazione connessa a queste testimonianze è data dal fatto che esse si riferiscono soltanto alle fondazioni o poco più: l'alzato, in generale di materiale fragile o deperibile, è andato perduto e non potrà mai essere conosciuto e apprezzato.

Gli scrittori classici ci forniscono qualche dato sulla casa etrusca, ma solo occasionalmente; non abbiamo una trattazione sistematica che ne delinei lo sviluppo attraverso i secoli e ne descriva i caratteri salienti.

Anche la tomba o i modelli di tomba sono spesso una fonte da utilizzare nel processo ricostruttivo della casa in Etruria. È stato ripetuto spesso che la tomba si rifà alla casa per tanti aspetti, dalla struttura architettonica all'arredo.

L'abitazione in Etruria si sviluppò con il tempo: la forma dominante nei secoli IX e VIII a.C. era la capanna ad unico ambiente e dal secolo VII a.C. in poi la casa in muratura a pianta quadrata composta di diversi ambienti. Nell'ambito di uno stesso periodo storico la casa poteva variare a seconda della destinazione specifica e dell'impianto urbanistico di cui faceva parte.

Una casa destinata solo ad abitazione familiare si differenziava da una destinata contemporaneamente ad abitazione e bottega artigianale: di norma nella prima gli unici segni di un effettivo lavoro domestico sono dati dal ritrovamento di fuseruole, pesi da telaio, rocchetti e si riferiscono alle attività femminili del filare e del tessere; nella seconda si possono trovare ad esempio aree di fuoco intenso o forni o riserve di acqua che fanno supporre un'attività di fonderia.

Diverso è il caso di una residenza signorile o principesca, che oltre ad un discreto numero di vani per le esigenze della vita quotidiana poteva avere parti riservate a manifestazioni pubbliche e anche una ricca decorazione architettonica che il più delle volte allude allo stato sociale del proprietario.

Nella cultura villanoviana la casa era una capanna costruita con materiale deperibile. Le pareti erano di argilla ed elementi vegetali tenuti insieme da paletti lignei che formavano una sorta di armatura; il tetto era anch'esso di elementi vegetali e il pavimento era in terra battuta. L'ingresso era unico, di forma rettangolare, e potevano esserci anche se raramente aperture laterali a mo' di finestre.

All'interno della capanna il centro era occupato dal focolare: in corrispondenza doveva esserci sul tetto un foro che serviva per la fuoriuscita del fumo e per l'areazione, specialmente quando la porta era chiusa.

La posizione centrale del focolare rispondeva ad esigenze funzionali e sociali: non poteva essere addossato alle pareti perché costituiva un continuo pericolo d'incendio, data la natura del materiale impiegato nella fabbricazione delle capanne; la sua posizione centrale offriva ai membri del nucleo familiare la possibilità di riunirsi e comunicare. L'usanza è ancora viva oggi presso popolazioni primitive che abitano in capanne o presso nomadi che vivono in tende.

L'arredo doveva essere piuttosto scarso e costituito da pochi mobili di materiale deperibile, per lo più di legno, che non sono stati recuperati.

Il vasellame di uso domestico, quasi tutto d'impasto e di legno, non doveva essere tanto: vasi usati per bere (bicchieri, coppe), per attingere e versare (brocchette, attingitoi), per preparare i pasti (bollitoi), per mangiare (ciotole, piatti), per conservare grasso e miele (ollette), per contenere acqua e derrate alimentari (olle, orci).

Alla casa dovevano essere legati anche animali domestici. Un gruppo di capanne disposte senza alcun ordine prestabilito costituiva un villaggio: il numero medio degli abitanti di ogni villaggio era di alcune centinaia, in qualche caso poteva superare il migliaio.

Tra la fine dell'VIII e il VII secolo a.C. cominciò ad essere costruita la casa in muratura con pianta a forma di rettangolo allungato. Era articolata in due o più vani ottenuti con muri divisori perpendicolari ai lati lunghi: il fatto è da connettere sia a nuove esigenze del nucleo familiare che vi abitava sia alla necessità di sostenere con muri intermedi la trave di colmo. Il pavimento era in genere di terra battuta, il tetto poteva essere a spiovente unico o doppio a seconda della larghezza dei vani e dal VII secolo si cominciano a trovare i laterizi: tegole, coppi, tegole di gronda.

I letti erano piuttosto bassi e potevano essere di ferro, di bronzo o di legno. Nel VII secolo il pasto veniva consumato stando seduti e la tavola impiegata poteva essere circolare, sorretta da tre zampe.

Del mobilio della casa dovevano far parte anche delle cassette forse di legno e di formato non molto grande, qualcosa di simile ai nostri bauletti, che contenevano utensili vari.

La casa del VI secolo a.C. prevedeva un'articolazione in due, tre, quattro o eccezionalmente anche più vani. Lo sviluppo era in lunghezza e le divisioni erano trasversali. Inoltre non erano rare case che presentavano uno sviluppo in larghezza: due o tre vani allineati, talvolta preceduti da un vestibolo o da un porticato sviluppato per l'intera lunghezza della casa sul quale si trovava l'entrata.

I vani posteriori dovevano servire - i più piccoli - per dormire (cubicola) o - i più grandi - per mangiare (tablinum) o per i lavori femminili di filatura e di tessitura. Si tratta di una casa che anticipa quella con atrio e tablino che si affermerà in forma grandiosa nei secoli successivi e di cui si hanno riferimenti nelle fonti letterarie.

Al VI secolo risalgono i palazzi, destinati a residenze signorili: la pianta era quadrangolare. Numerosi vani davano su un cortile interno con colonne. Nello stesso cortile o nelle immediate vicinanze del palazzo sorgeva un piccolo edificio probabilmente di carattere sacro.

Alcune case hanno conservato tracce di una decorazione a fasce dipinte sulle pareti, né è da escludere che potessero esserci pareti affrescate o rivestite di lastre di terracotta dipinte.

Nelle abitazioni o nelle immediate adiacenze dovevano essere allevati animali domestici. Le scene di banchetto del periodo arcaico mostrano spesso cani, gatti, gallinacei e anche topi intenti a mangiare i rifiuti.

Il mobilio era piuttosto ricco: i letti dal VI secolo a.C. in poi non servono solo per dormire ma anche per mangiare, poiché ormai era invalso l'uso anche in Etruria di consumare i pasti sdraiati sul letto. Largo era l'impiego dei cuscini e delle coperte, che potevano essere decorate con motivi geometrici o a fiorellini. Si trovano anche altri mobili in connessione con i due usi del letto: un panchetto basso e lungo su cui venivano appoggiati i calzari e una tavola con piano rettangolare fornito di tre o quattro zampe su cui venivano deposti i cibi, con diversi piani di appoggio su cui venivano sistemati i vasi.

La tomba dei Rilievi a Cerveteri ci dà le migliori informazioni sull'arredo di una casa, dal panchetto basso e lungo accanto al letto, a un cassettone per la biancheria, ai tanti utensili usati giornalmente appesi ai pilastri: bastone, mestolo, tenaglie, corda, coltello, accetta, giavellotti, sgabello pieghevole, vasi di varia forma e persino una tavoletta per gioco.

Nella casa con atrio e tablino, che diventerà canonica dalla metà del V secolo a.C. almeno per i ceti medi e alti e che si ritroverà anche a Pompei nell'epoca romana, si definisce atrio tuscanico quello costituito da uno spazio quadrangolare a cielo aperto fornito di quattro tetti spioventi verso l'interno (compluvium) che lasciavano cadere l'acqua piovana in una vasca-deposito che si trovava sul pavimento (impluvium). Questo spazio scoperto era veramente importante per la vita all'interno della casa poiché forniva luce e aria agli ambienti interni, serviva per la raccolta dell'acqua e immetteva nel tablino e nei cubiculi.

L'atrio era anche il luogo di raccolta dei servi domestici, in modo che il loro chiasso non disturbasse i padroni. Che gli schiavi, specialmente se numerosi, fossero turbolenti e chiassosi è provato dalle pitture della tomba delle Bighe di Tarquinia (fine del VI secolo e inizio del V secolo a.C.): ai giochi assistono spettatori maschili e femminili seduti su palchi, mentre sotto il tavolato i loro schiavi gestiscono animatamente e si abbandonano ad atti licenziosi.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

LA SOCIETA' ETRUSCA

Le caratteristiche della società etrusca non sono facili da ricostruire nei dettagli: troppo scarsi ed avari i documenti di cui disponiamo. Quanto alle testimonianze sono in genere di autori latini e greci di periodi in cui la civiltà tirrenica era in fase di involuzione e di decadenza.

A grandi linee, e supponendo che analogie dovessero esistere tra lo sviluppo sociale dell'Etruria e quello del mondo latino, è tuttavia possibile abbozzare un quadro.

Nell'ambiente dei villaggi dell'età del ferro è ragionevole supporre che fosse emerso un ceto aristocratico, le cui fortune erano legate ad attività economiche, dall'agricoltura (con il conseguente costituirsi di una proprietà terriera) al commercio (da intendersi allora come scambio e baratto), alla rapina e alla pirateria.

Durante il VII secolo a.C., il sorgere di grandi centri e l'inurbamento di una consistente parte della popolazione alterò questo schema societario legato alla piccola dimensione del villaggio. L'economia si fece meno chiusa, le attività economiche e lavorative si diversificarono, gli scambi all'interno e all'esterno del mondo etrusco si intensificarono. Accanto alle prime famiglie aristocratiche si affermò un nuovo ceto di imprenditori e di trafficanti, che accumulava ricchezze e finì per costituire un più vasto gruppo gentilizio, nelle cui mani si concentrava il potere.

Intorno a queste gentes, si vennero formando gruppi clientelari, formati da cittadini che ne ottenevano assistenza e protezione in cambio della rinunzia a certi diritti e di una serie di prestazioni e servizi. L'onomastica del periodo gentilizio contemplava per ogni individuo un prenome personale, un nome di famiglia o gentilizio, un patronimico e (peculiarità etrusca, evidenziante la posizione di rilievo che occupava la donna) un matronimico, qualche volta i nomi degli avi e, in una fase tarda, anche un cognome (a indicare il ramo della gens).

L'organizzazione gentilizia si mantenne a lungo nei centri dell'Etruria interna (gli Etruschi furono tendenzialmente dei conservatori).

Lo schema subì invece ulteriori alterazioni tra la fine del VII secolo e il principio del VI secolo a.C. nelle città costiere, più aperte a influssi ed economicamente più animate. Artigiani, mercanti, agricoltori formarono un nuovo ceto, estremamente dinamico, la cui ricchezza non era più basata sulla proprietà immobiliare ma sulla produzione e sullo scambio, pronto ad accogliere senza esclusione anche elementi stranieri (i mercanti che finivano spesso per fissarsi nelle città dove erano loro concessi scali, magazzini, empori permanenti, e che non di rado contraevano con gli indigeni legami familiari).

La società etrusca non era molto composita. Stando alle testimonianze antiche dovremmo addirittura ritenerla divisa in una classe padronale (il gruppo gentilizio) e in una fitta popolazione di servi.

Certo le cose non stavano così. Ma se ci è relativamente facile individuare le caratteristiche della classe elevata, detentrice del potere politico ed economico, ci smarriamo in un ginepraio di difficoltà e di contraddizioni quando ci troviamo a distinguere livelli e gruppi nell'ambito di quelli che le fonti antiche chiamavano servi.

Nelle dimore della gente abbiente c'era una quantità di domestici addetti alle più svariate incombenze attinenti alla gestione della casa, all'assistenza ai padroni, al divertimento. Quindi cucinieri, sguatteri, camerieri, scalchi, coppieri, parrucchieri, massaggiatori, atleti, attori, danzatori, suonatori; e l'elenco potrebbe continuare a lungo perché il numero elevatissimo dei domestici implicava una loro esasperata specializzazione: l'addetto a mescere nelle anfore l'acqua e il vino (che non si beveva puro) non versava la bevanda nelle coppe ai convitati; l'ancella che faceva vento alla padrona non era la stessa che aveva cura delle sue vesti o dei suoi monili; il cuciniere non era colui che tranciava i volatili prima di servirli a tavola; chi apparecchiava per il banchetto non era chi puliva il pavimento.

I domestici erano trattati dagli Etruschi più familiarmente che dai Romani. Certo erano esposti all'arbitrio e al capriccio, e se si comportavano male, o semplicemente se il padrone li prendeva in uggia, potevano essere duramente castigati. Molto paventato era l'ergastolo, cioè il lavoro in cave e miniere, dove le condizioni di vita erano disumane e la fatica insopportabile.

Di servi erano piene anche le campagne, soprattutto dopo la crisi e la grande rarefazione della piccola proprietà rurale e l'affermarsi del latifondo. I latifondisti trovavano conveniente servirsi di manodopera servile mentre i contadini, ridotti in miseria, si inurbavano andando ad aumentare il proletariato cittadino. Alcuni restarono nei campi, vivendo in maniera non molto dissimile dagli schiavi, accudendo alle coltivazioni e al bestiame e cercando di procacciarsi un po' di cacciagione.

In Etruria come a Roma c'erano i liberti, schiavi emancipati che conservavano nei confronti dei loro padroni una serie di obblighi, ma che potevano fare strada, raggiungendo posizioni elevate, il benessere e persino la ricchezza, sposare uomini e donne libere e conviverci, il che comportava comunque importanti vantaggi. Il liberto assumeva il gentilizio del padrone o della padrona che lo aveva emancipato, non era identificato cioè come lo schiavo, con il solo nome personale.

(Testo adattato da G. Buzzi, Guida alla civiltà etrusca, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984)

SVILUPPO SOCIALE E SVILUPPO URBANISTICO IN ETRURIA

Vitruvio [1], dopo aver disquisito a lungo sulla necessità che gli edifici siano costruiti tenendo conto delle condizioni geografiche delle regioni in cui sorgono, così conclude: "Non c'è dubbio che anche le forme strutturali degli edifici dipendano dalle caratteristiche dei popoli e delle genti". Il giudizio benché stringato e generale inserisce la casa come forma architettonica in un contesto vario e complesso che non è solo geografico ma anche storico, politico, socio-economico. Le poche abitazioni etrusche a noi note consentono alcune considerazioni che permettono di ribadirne la validità.

Il particolare impianto urbanistico in cui sono inserite le case comporta una certa tipizzazione delle case stesse. In un abitato realizzato secondo un pano regolare e razionale, con strade che si tagliano perpendicolarmente, le case sono riunite in isolati (latino: insulae) e tutte hanno una articolazione interna più o meno analoga. In un abitato sviluppatosi più spontaneamente, per così dire a macchia d'olio, le singole case restano isolate e l'articolazione degli interni è meno costante. Le ristrutturazioni nel primo caso sono limitate all'interno mentre nel secondo caso riguardano spesso anche l'esterno, in particolare l'aggiunta di nuovi vani.

Da quando in Etruria, sotto l'influsso delle colonie greche dell'Italia meridionale e insulare, si afferma la città come forma politico-amministrativa e urbanistica, grosso modo dalla seconda metà del VII secolo e ancora più largamente dal VI secolo, nasce il problema, che è anche di natura giuridica, tra ciò che è pubblico e ciò che è privato; in altre parole tra servizi realizzati e gestiti dall'ente pubblico nell'interesse della comunità e opere ed operazioni private.

A Marzabotto, lungo i margini delle strade, si trovano le canalette che assicurano un regolare deflusso delle acque piovane e raccolgono gli scavi delle varie case che si affacciano sulla strada: le canalette lungo la strada sono un servizio pubblico, mentre quelle all'interno delle case sono un fatto privato, anche se le due opere sono strettamente collegate in quanto a costruzione e a funzionalità.

In un quartiere dell'abitato dell'Accesa una massicciata circonda l'intera area abitata e spesso si estende negli spazi liberi fra i vari edifici. La sua funzione era di agevolare il drenaggio e di evitare che l'umidità e il fango persistessero a lungo, dal momento che il terreno è argilloso e perciò poco permeabile. La stessa massicciata, formata in genere da sassi più piccoli, si ritrova all'interno delle abitazioni, chiaramente con la stessa funzione di drenaggio. La massicciata esterna tocca gli interessi della comunità, quella interna gli interessi dei singoli proprietari.

Tra la fine dell'VIII e il VII secolo a.C. si viene affermando in Etruria una classe di imprenditori che gestisce l'attività produttiva, basata sulle risorse naturali della regione (agricoltura e miniere) e su un artigianato specializzato nella metallotecnica. Grazie anche agli scambi commerciali, il cui raggio va al di là dei limiti regionali, questa classe di imprenditori accumula consistenti ricchezze; le armi, i carri, i morsi di cavalli, il vasellame e gli oggetti di ornamento di metallo prezioso o di avorio e di ambra sono 'simboli' del nuovo ceto emergente.

Allo stesso ceto sono collegate molteplici innovazioni che investono vari settori fra cui l'architettura funeraria e civile. L'affermazione di questo ceto gentilizio porterà nel VII secolo fra l'altro alla tomba a camera destinata ai membri della 'gente'. Il corrispettivo in ambito civile è la casa in muratura.

È molto probabile che almeno nei primi tempi queste case siano state appannaggio del ceto ricco mentre la capanna potrebbe essere stata ancora la casa per i meno abbienti. Il passaggio dall'una all'altra forma abitativa sarà stato graduale.

L'intenso sviluppo dell'attività produttiva e commerciale nell'Etruria del VII secolo porterà alla formazione di un ceto medio costituito per lo più da artigiani e piccoli imprenditori che nel corso del VI secolo diventerà molto consistente. Ora la ricchezza non sarà più nelle mani di pochi, ma distribuita più largamente e più equamente. Dal punto di vista dell'assetto urbanistico si distingueranno quindi le aree residenziali dai quartieri artigianali, si destineranno spazi alle riunioni di carattere religioso (templi, santuari) o laico (piazze) della comunità, si realizzeranno opere idrauliche di interesse generale (fogne), si regolarizzeranno nei limiti del possibile le strade, cominceranno a nascere le prime cinte murarie con mattoni crudi, si atterranno a un piano regolare le città o le necropoli di nuova fondazione.

Queste innovazioni vanno anche inquadrate in una rete di contatti commerciali e culturali che l'Etruria aveva con la Grecia e con le colonie greche dell'Italia meridionale e della Sicilia, dove l'ideologia urbana era già affermata.

La casa in muratura che era nata come appannaggio del ceto aristocratico diventerà l'abitazione degli appartenenti al ceto medio.

Ai primi del V secolo a.C. presso l'attuale Marzabotto viene fondata una città etrusca secondo un impianto urbanistico regolare: le case sono riunite in isolati, che si trovano lungo le strade, alcune larghe 15 metri, inclusa l'ampiezza dei marciapiedi - che si incontrano ortogonalmente.

Le unità abitative comprese in ciascun isolato possono essere fino a sette o otto; l'accesso si trova sulla stessa strada e dà su un corridoio che porta direttamente ad un cortile centrale, un vero atrio, sul quale si affacciano in una disposizione cruciforme i diversi vani che compongono l'abitazione.

Case di questo tipo diventeranno canoniche almeno per i ceti medio e alto e saranno di questo tipo le case che si ritroveranno a Pompei in età romana.

(Testo adattato da G. Camporeale, Vita privata, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Libri Scheiwiller, Milano, 1986)

[1] Architetto, ingegnere e trattatista romano (I secolo a.C.) autore del De architectura.

L'ASSETTO URBANISTICO DELLE CITTA' ETRUSCHE

Dell'assetto urbanistico degli Etruschi sappiamo poco.

Gli Etruschi avevano libri rituali, nei quali erano dettagliatamente indicati i modi per fondare una città, consacrarne templi e altari, aprire porte nelle mura, oltre che per dividere la popolazione in tribù, curie, centurie, formare e ordinare l'esercito, e fare tutte le altre cose pertinenti alla guerra e alla pace.

I Romani assunsero dagli Etruschi questi riti. Gli auguri stabilivano, avvalendosi di uno strumento chiamato groma, l'orientamento della città, secondo due linee, da oriente a occidente (decumanus) e da settentrione a mezzogiorno (cardus). A questo punto il fondatore poteva tracciare il limite, aprendo un solco con un aratro di bronzo tirato da un toro e da una giovenca, e sollevando l'aratro nei punti corrispondenti alle porte. Ai due lati di questa linea che simboleggiava un fossato, uno spazio sacro, detto pomarium, delimitava le aree non edificabile (esterna) e non arabile (interna). La città era divisa in blocchi di edifici - potremo chiamarli isolati - da strade parallele al decumanus e al cardus.

Questo schema di pianificazione urbana era in realtà di derivazione greca: l'ipotesi più accreditata è che ne fosse ideatore Ippodamo di Mileto (V secolo). Attuabile per città di nuova fondazione e soprattutto su terreni regolari, doveva presentare difficoltà insormontabili e contemplare numerosi compromessi e adattamenti nel caso di città da ubicare in zone collinari e montuose (come a Volterra e a Roma). Gli urbanisti etruschi lo tenevano quindi in mente come un riferimento e una guida, senza pretenderne un'applicazione rigorosa.

Poiché le condizioni del terreno lo consentivano, la pianta ortogonale, a scacchiera, si ritrova nel centro etrusco corrispondente all'attuale Marzabotto e nel centro di Spina. Anche Capua, posta come era su un suolo assolutamente piatto, doveva presentare analoghe caratteristiche.

Le altre città etrusche, anche se apparentate sul piano urbanistico da certe caratteristiche e presentanti aree nelle quali si applicò lo schema ippodameo, dovettero crescere irregolarmente, per aggregazione di nuclei preesistenti e con ingegnosi adattamenti dettati dalle esigenze abitative e produttive - in parte pianificati, ma in parte spontanei - alla natura dei luoghi.

I centri urbani etruschi erano attorniati da mura, solo però a partire dal periodo in cui si sentirono più fortemente minacciati da pericoli esterni (invasioni galliche nei secoli VI e V a.C.) Precedentemente bastava a difenderli la loro posizione, in genere arroccata, su rilievi dalle pareti ripide e magari scoscese.

Le cinte murarie, imponenti e massicce, avevano in certi casi un perimetro notevole: Tarquinia aveva circa dieci chilometri di mura.

Quanto agli edifici pubblici sappiamo qualcosa soltanto dei templi (ne sono rimasti in genere i basamenti, in qualche caso la parte inferiore del colonnato). Il tempio etrusco, immutato nelle sue caratteristiche essenziali dopo il VI secolo a.C., aveva fondamenta di pietra, assai elevate, la cui funzione era sia pratica, di proteggere l'edificio dall'umidità, sia estetica, in quanto lo slanciava verso l'alto. Anche i muri dei templi come quelli delle case private erano in materiale deperibile, mattoni e legno, e infatti non ne sono rimaste tracce. Il marmo non era usato benché gli Etruschi potessero disporre dei giacimenti di Carrara.

(Testo adattato da G. Buzzi, Guida alla civiltà etrusca, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984)

La Porta dell'arco a Volterra venne ricostruita in età romana sul modello della precedente porta etrusca, di cui la costruzione successiva ha conservato le teste ornamentali, ormai molto erose.

Urna Calabresi (VII secolo a.C.), proveniente da una necropoli di Cerveteri; l'urna ha forma di casa, a ricordo della vera abitazione del defunto.

Urna cineraria a capanna proveniente da Castel Gandolfo, nei pressi di Roma. Oggetti di questo tipo, diffusi nei territori del Lazio in età villanoviana, forniscono molte informazioni sulla struttura delle abitazioni dei popoli che vivevano in Italia durante l'età del ferro.

ARTE DELLA DIVINAZIONE E LUOGHI DI CULTO PRESSO GLI ETRUSCHI

Il più importante degli dei etruschi, Tinia, era in primo luogo un lanciatore di fulmini come il greco Zeus e il romano Jupiter. I suoi fulmini costituivano il più evidente e il più efficace di tutti i segni divini: attraverso di essi poteva essere deciso il destino di un intero popolo come quello di un singolo; se giustamente interpretati, la provenienza, la direzione e il luogo di impatto, l'intensità e soprattutto il colore del fulmine potevano fornire agli uomini indicazioni sulla loro vita. Esistevano persino dettagliate prescrizioni per il riconoscimento di simili segni ma anche per i riti di espiazione.

Diversamente da ciò che pensavano i Greci e i Romani, gli Etruschi erano convinti che anche altri dei potessero lanciare fulmini. Secondo Plinio vi erano nove dei che disponevano di undici fulmini tre dei quali erano però gestiti da Tunia: uno distruttivo, uno meno favorevole e uno favorevole, scagliati di volta in volta da differenti regioni del cielo.

Una delle fonti più importanti per la comprensione della religione etrusca è il fegato di Piacenza, rinvenuto casualmente nel 1877 in un campo nei pressi della città emiliana. Questa riproduzione di un fegato di pecora, della lunghezza di 13 cm, era evidentemente un modello per l'insegnamento dell'aruspicina [1] ai sacerdoti etruschi. Tutta la superficie del fegato bronzeo, e non solo il suo margine esterno, è suddivisa in settori che recano incisi i nomi delle divinità. In questo modo l'intero fegato è immaginato come "abitato" da esseri divini. Attraverso le irregolarità del fegato di una pecora appena sacrificata si manifestava il volere di un dio e il sacerdote (haruspex) poteva riconoscere ed interpretare il significato del messaggio divino.

L'analisi del fegato è evidentemente la parte più specifica dell'arte divinatoria etrusca, che anche i Romani apprezzavano. Gli aruspici etruschi venivano ancora consultati in età imperiale in occasione di importanti sacrifici di stato. Pur se nota anche presso altri popoli dell'Italia e praticata nell'antica Grecia, l'analisi del fegato non fu certo mai esercitata nell'antichità classica con la perfezione raggiunta in Etruria. Soltanto nelle culture dell'Oriente antico, in particolare presso i Caldei (Babilonesi) in Mesopotamia, si riscontra un'antichissima tradizione con tecniche molto evolute, ed è perciò molto probabile che anche in questo campo, come in altri ambiti della loro vita culturale, le conoscenze essenziali fossero state trasmesse agli Etruschi dalle popolazioni orientali, tanto più che l'influsso di apporti caldei è attestato anche in altri contesti.

In una cultura come quella etrusca, in cui l'azione degli dei era recepita come onnipresente e decisiva per il destino di ogni cosa, era naturale che alla cura dei rapporti con gli dei fosse dedicato il massimo zelo. Davano testimonianza di ciò i contemporanei quando definivano gli Etruschi come particolarmente religiosi ovvero particolarmente attenti alle pratiche cultuali.

Per aspetto e grandezza i santuari etruschi non sono sostanzialmente differenti da quelli del mondo greco e lo stesso vale per le statue di culto e per le raffigurazioni degli dei, che sono ampiamente analoghe a quelle greche.

Pare tuttavia che la natura allo stato puro - i boschi, i fiumi, i laghi - abbia avuto proprio in Etruria un ruolo particolare nel campo cultuale, senza che ciò si sia tradotto nella costruzione di edifici sontuosi e nella scoperta, da parte nostra di questi monumenti. Come sempre accade l'immenso numero di offerte votive dimostra la grande devozione del popolo. Si annoverano, tra queste immagini divine in bronzo e in terracotta, rappresentazioni dei devoti in posizioni oranti e riproduzioni di parti del corpo di cui si invocava la guarigione. A questa prassi dei culti di guarigione si addiceva tra l'altro la geomorfologia dell'Etruria meridionale, la presenza di laghi e di sorgenti minerali e sulfuree, il cui potere salutare era noto e dipendeva secondo gli Etruschi dalla benevolenza degli dei, così come l'intera vita sulla terra.

(Testo adattato da F. Prayon, Gli Etruschi, Il Mulino, Bologna, 1999)

[1] tecnica di divinazione per mezzo delle viscere di animali tipica di molte religioni antiche

LE DIVINITA' DEGLI ETRUSCHI

Gli dei etruschi avevano nomi propri anche se si tratta per lo più di sinonimi di quelli greci e, in parte, anche di quelli latino-romani. Lo dimostra il seguente confronto fra alcuni dei più importanti nomi divini, in cui compaiono le denominazioni etrusche nella loro forma più tarda, dalla metà del V secolo a.C. in poi.

Nome etrusco INIA UNI MENRVA APLU ARTUMNES URAN NETHUNS LARAN SETHLANS FUFLUNS

Nome greco ZEUS HERA ATHENA APOLLON ARTEMIS APHRODITE POSEIDON ARES HEPHAISTOS DIONYSOS

Nome latino-romano JUPITER JUNO MINERVA APOLLO DIANA VENUS NEPTUN MARS VULCANUS BACCHUS

La parziale concordanza tra i nomi divini è dovuta al fatto che fin dai tempi più antichi, cioè nell'VIII e nel VII secolo a.C., la cultura greca, quella latina e quella etrusca furono in stretto rapporto l'una con l'altra e che soprattutto i miti greci furono assimilati dalle popolazioni italiche.

Di conseguenza gli Etruschi identificarono le proprie preesistenti divinità con quelle greche che avevano funzioni analoghe.

Qui di seguito sono brevemente presentate (in ordine alfabetico) alcune divinità etrusche.

· AITA è, in Etruria, il signore dell'oltretomba, come il greco Hades; a partire dal IV-III secolo a.C. appare, nelle pitture parietali, barbato e con un copricapo costituito da una testa di lupo, seduto in trono con la moglie Phersipnai (gr. Persephone)

· APLU o Apulu, il greco Apollon, è testimoniato da iscrizioni e da raffigurazioni statuarie e mitologiche già dal VI secolo a.C. Il culto di Apollo delfico ebbe grande importanza anche in Etruria

· CAVTHA è una divinità solare spesso nominata nelle iscrizioni e compagna del vero dio del sole Usil.

· CULSANS è un giovane dio bifronte. Come il romano Ianus era soprattutto il custode delle porte e perciò anche il dio dell'ingresso all'oltretomba

· FUFLUNS, il dio del vino, è rappresentato, nel periodo arcaico, vecchio e barbato; più tardi, ad esempio negli specchi, giovane e glabro

· HERCLE, che grazie alle proprie imprese eroiche si guadagnò l'ingresso nel mondo divino, corrisponde in parte al greco Herakles ma racchiude in sé anche altre funzioni particolari quale quella di dispensatore dell'acqua potabile e di dio salvifico

· LARAN, il giovane dio della guerra, è sempre rappresentato come il greco Ares e il romano Mars, con l'armamento completo. La sua amata è Thuran-Aphrodite, come nella mitologia greca.

· MARIS, inizialmente identificato in modo erroneo con il romano Mars, è una divinità dall'aspetto giovanile relativa alla sfera dell'amore e della fecondità

· MENRVA era, come Athena o Minerva, la più importante divinità celeste dopo i suoi genitori Tinia-Zeus e Uni-Hera, ma veniva venerata anche come divinità ctonia [1] con possibili funzioni oracolari

· NETHUNS, originariamente un dio italico delle sorgenti e dell'acqua, durante la fase storica era del tutto simile al dio greco del mare, Poseidon

· NORTHIA è una dea del destino con un culto particolare a Volsinii (Orvieto)

· SELVANS, paragonabile all'omonimo dio romano Silvanus, era una divinità della natura e aveva probabilmente il compito di proteggere i confini, sia nell'ambito privato che in quello pubblico

· SETHLANS, è il dio protettore degli artigiani e degli artisti paragonabili al dio greco Hephaistos

· HESA, la dea dell'aurora, solitamente alata, analoga alla greca Eos, è per lo più connessa con Usil-Helios nell'arte figurativa ed è strettamente legata a Uni-Hera nel campo cultuale

· INIA, il dio di massimo rango, è il potente lanciatore di fulmini. A differenza di Zeus e di Jupiter egli racchiudeva in sé anche alcuni aspetti ctoni. Tinia era raffigurato per lo più barbato e, nelle scene mitologiche del periodo più tardo, anche di aspetto giovanile

· URAN, la dea dell'amore, della bellezza e della fertilità, è già testimoniata nel VII secolo a.C.

· URMS, si identifica pienamente con il messaggero degli dei greco Hermes, con la funzione anche di messaggero di morte per il dio dell'oltretomba Aita

· UNI, incarna numerosi aspetti indigeni, accanto alle caratteristiche della greca Hera sposa di Zeus. Unica fra tutte le dee dispone di un proprio tipo di fulmine. Era patrona degli insediamenti abitativi e delle famiglie, soprattutto delle donne e delle madri.

· USIL, il dio etrusco del sole, è rappresentato a partire dal 500 a.C. nelle figurazioni artistiche come un giovane uomo alato con grandi raggi solari

· VELTUNE, il cui culto nel 264 a.C. fu trasferito a Roma, era la divinità principale del santuario federale del Fanum Voltumnae [2], presso Orvieto.

(Testo adattato da F. Prayon, Gli Etruschi, Il Mulino, Bologna, 1999)

[1] Sotterranea, detto delle divinità della mitologia greca.

[2] Santuario centrale dove si incontravano una volta all'anno i capi delle dodici città-stato per eleggere un capo supremo.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

LE NECROPOLI E LA PITTURA FUNERARIA PRESSO GLI ETRUSCHI

Come di consueto nell'antichità la sepoltura dei defunti era permessa esclusivamente fuori dalla zona abitativa. Nelle fasi più antiche le tombe venivano distribuite lungo le strade extraurbane e, di preferenza, nelle vicinanze dell'insediamento. Una volta occupate tutte le aree prossime all'abitato e quelle topograficamente migliori, nell'area della necropoli vennero inclusi anche spazi più lontani.

Particolarmente interessante è la varietà delle singole necropoli, ciascuna delle quali ha conservato inalterati fino a oggi i suoi inconfondibili caratteri.

A Cerveteri si trovano vere e proprie "città dei morti" percorse da strade funerarie che si snodano tra tombe con facciate del tutto simili a quelle delle case, dietro alle quali si nascondono camere funerarie che riproducono nei minimi dettagli l'interno delle abitazioni; ad esse si affiancano i grandi tumuli gentilizi del periodo orientalizzante.