![]()

Edgar.

Opera lirica di Giacomo Puccini, in due atti. è stata scritta dal musicista toscano su libretto di Ferdinando Fontana, a cinque anni di distanza da Le Villi. La prima rappresentazione ha avuto luogo alla Scala di Milano nell'aprile del 1889. L'opera rimase in cartellone due giorni soltanto. Tuttavia in essa si trovano pagine molto belle come l'aria di Edgar, quella di Fidelia, la canzone di Tigrana e, soprattutto, il magnifico "requiem". La trama: Fidelia (soprano) sorprende Edgar (tenore) addormentato in un prato e lo sveglia gettandogli un ramoscello fiorito di pesco. Poi fugge, spaventata dalla propria audacia. Sopraggiunge Tigrana (mezzosoprano) che canzona Fidelia e ricorda a Edgar di essere un uomo assai lussurioso. Edgar se ne va in balia a sentimenti contrastanti e cede il passo a Frank (baritono), innamorato di Tigrana e fratello di Fidelia. Parla d'amore a Tigrana ma questa lo schernisce. Poi Edgar difende Tigrana dai contadini che vorrebbero punirla per aver cantato un ingiurioso ritornello. Edgar afferra la ragazza e, dopo aver dato fuoco alla propria casa, dice di volerla portar via con sé; ma Frank, geloso, cerca di impedirglielo, e si arriverebbe ad una tragedia se Gualtiero (basso) padre di Frank non si intromettesse fra i due. Edgar si pente di esser fuggito con Tigrana che lo ha costretto a una vita viziosa e senza costrutto. Ormai stanco di lei, decide di unirsi ad un gruppo di soldati guidati da Frank e muore in combattimento. Frank ne fa l'elogio funebre ma un frate maledice la salma per i peccati commessi da Edgar quand'era in vita. Fidelia si avventa contro il frate e cerca di difendere la memoria di Edgar. Poi Tigrana racconta come Edgar avesse in animo di tradire la patria e i soldati allora tentano di profanarne il cadavere. Aprono la cassa dove è racchiuso ma questa si rivela vuota. Edgar non era morto: anzi era lui stesso il frate accusatore. Può così sconfessare Tigrana e sposare la dolcissima Fidelia.

![]()

Attività posta in essere con un intento preciso. ║ Azione moralmente rilevante: compiere buone o. ║ Risultato di una specifica azione: la distruzione del raccolto fu o. della grandine. ║ Attività lavorativa in genere. ║ Lavoro materiale. ║ Risultato concreto di un'attività artistica o di un lavoro intellettuale. ║ Ente di beneficenza e di assistenza. ║ Costruzione. - Dir. - L'o., sotto l'aspetto della prestazione di un'attività, forma oggetto di un contratto, detto contratto d'o., con il quale una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'o. o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il contratto non muta natura anche se la materia prima è fornita dal prestatore d'o., purché essa non costituisca l'oggetto prevalente nella considerazione delle parti, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita. La prestazione d'o., sia di carattere materiale sia intellettuale, è disciplinata dal corpo di norme del Codice Civile che regolamentano il lavoro autonomo. Il contratto d'o. si distingue dal contratto di lavoro subordinato per la mancanza di subordinazione e in quanto l'oggetto del contratto è un'o., intesa come attribuzione al committente dell'utilità di un'attività del prestatore d'o.; inoltre, a differenza del lavoratore subordinato, il prestatore d'o. si assume ogni rischio derivante dalla sua attività. Il contratto d'o. materiale è tipico del lavoro artigiano e presenta notevoli analogie con l'appalto, anche se nella prestazione d'o. il lavoratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, contro l'obbligo nell'appalto di giovarsi di una vasta organizzazione di mezzi. Tuttavia, anche nel caso di un'o. intellettuale, il prestatore d'o. può giovarsi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e collaboratori quando gli usi o il contratto lo consentono.

![]()

![]()

Componimento poetico. Sin dall'antichità la l. è la forma poetica in cui trova espressione il sentimento personale dell'artista, comprendente la dimensione psicologica, introspettiva, memoriale e fantastica dell'io. Dalla l. greca, che prevedeva l'accompagnamento della musica (il nome deriva dalla lira, strumento a corde di cui ci si serviva per sottolineare ritmicamente le parole) derivano tutte le diverse tipologie e le loro strutture metriche e stilistiche. ║ Insieme di composizioni coeve omogenee, tradizione poetica in genere riferita ad un popolo, ad una regione geografica, sulla base di affinità storiche, filologiche e stilistiche (l. provenzale, l. romantica). ║ Breve componimento musicale per canto e pianoforte o per altri strumenti d'accompagnamento. ║ Musica operistica, sinonimo di melodramma. - Lett. - Poesia inizialmente destinata al canto, come avveniva nell'antica Grecia. In seguito, questo termine ha abbracciato ogni componimento in cui emergesse la soggettività dell'artista in rapporto al mondo, il suo modo personale di esprimere la realtà che lo circonda. La l. è nata in contrapposizione all'epica, che canta invece le gesta dell'eroe proiettato in uno scenario mitico e atemporale. Attualmente l'odierna denominazione di l. serve a indicare sia certe forme di componimento di solito brevi (elegia, epigramma, canzone, sonetto), sia l'affiorare in una composizione, anche in prosa, di un sentimento affettivo ed emotivo, l'espressione di un particolare stato d'animo. Vale la pena di tracciare seppur per sommi capi l'evoluzione di questo genere letterario. Nell'ambiente mediterraneo che fece da culla alla l., i Greci designarono con tale termine, legato a mélos (da cui deriva anche il nome di melica, altro nome della l.), un componimento destinato al canto e all'accompagnamento musicale di strumenti a fiato e a pizzico, talora allietato anche con danze. L'importanza della l. crebbe a partire dall'VIII sec. a.C., diffondendosi in tutto il mondo egeo, nelle due forme di l. monodica e l. corale: la monodica (per una sola voce) fiorì soprattutto nell'eolia Lesbo (maggiori poeti: Saffo e Alceo); la corale (cantata da un coro), apparve più legata alle genti doriche (principali artisti: Alcmane, Simonide e Pindaro) e divenne ben presto una delle espressioni più autentiche della vita della polis, dalle feste religiose alle celebrazioni civili. Con il tempo, il termine l. abbracciò un ambito più ampio, comprendendo anche generi come l'epigramma o l'elegia che non prevedevano il canto: in età alessandrina e più tardi nel mondo romano si perse l'accompagnamento musicale e poeti come Callimaco, Catullo o Orazio continuarono ad esser definiti "lirici" sebbene i loro versi non contemplassero più un sottofondo musicale. ║ L. moderna: le sue origini vanno ricercate nel Medioevo e precisamente in quelle composizioni da recitarsi con accompagnamento musicale (albe, pastorelle, canzoni). Dopo l'età barbarica, la l. ebbe una grande fioritura in tutt'Europa: in particolare si irradiò dalla Provenza dove conobbe una ricca produzione ispirata ai temi dell'amore cortese. Degni eredi di questa poesia trobadorica furono in Italia la corte di Palermo che fu la culla della cosiddetta Scuola siciliana e lo Stil novo. Da questo punto in poi il destino della l. s'intrecciò con le sorti del volgare, legittimato nel rango di lingua letteraria: il genere trovò quindi in Francesco Petrarca il suo eccelso cantore. Imitata ovunque, nel risveglio dell'Umanesimo, la l. petrarchesca rappresentò un modello insuperato per almeno tre secoli in tutt'Europa. Con la produzione lirica proliferò anche l'opera teorica dei trattatisti: grazie a Minturno e ad Alessandro Guarini, critici del tardo Cinquecento, la l. venne definita come "il genere che imita il sentimento". In età barocca, la l. si trasformò seguendo il gusto dell'epoca, teso alla ricerca del sorprendente e dell'artificioso (gongorismo, marinismo). Seguì, per reazione un periodo di ricercata semplicità e di voluta ingenuità fanciullesca (Arcadia, particolarmente in Italia e in Francia, tra la fine del XVII sec. e quella del XVIII sec.). Appena dopo la metà del XVII sec. si risvegliarono anche in Germania e in Inghilterra nuovi motivi lirici che scaturirono in un lirismo patetico, talora lugubre. Da questo clima prese avvio la grande l. del Romanticismo, che celebrò le nuove forme di libertà politiche, morali e sociali, si erse in difesa delle ingiustizie umane, diede voce al sentimento che dal profondo si espande nell'infinito e da questo si ripiega sul proprio segreto dolore rappresentando il difficile rapporto tra l'io e il mondo; oppure cantò l'arte e la bellezza e attinse le immagini dagli eventi passati colti nel loro recondito senso di evoluzione storica. Un lirico tra più grandi dell'età romantica, quale fu Giacomo Leopardi riconobbe alla l. il primato dell'autenticità poetica in quanto "espressione libera e schietta di qualunque affetto vivo e ben sentito dell'uomo". Nelle estetiche del Novecento, particolarmente in Croce, l'espressione lirica s'identifica con la poesia, mirabile sintesi di forma e sentimento. All'alienazione dell'uomo nella società moderna il poeta lirico (da Baudelaire in poi) contrappone un suo universo separato, onirico o simbolico che giustifica anche la rottura con il linguaggio tradizionale. La l. va sempre più intesa, nelle tendenze della letteratura contemporanea, come terreno di conquista di una dimensione autentica affidata innanzi tutto alle potenzialità espressive (musicali ed allusive) della parola poetica. - Mus. - L. da camera: composizione per voce e pianoforte o per voce e complesso strumentale, che ha per supporto un testo poetico. Comune nella produzione dei maggiori compositori del Novecento, tale genere trae la sua origine nella romanza vocale. ║ Nella lingua corrente con il termine l. si intende la musica operistica e il melodramma (V. OPERA).

![]()

![]()

PUCCINI, GIACOMO

Musicista italiano. Discendente da un'antica famiglia di organisti e maestri di cappella, fu avviato agli studi musicali dallo zio materno, F. Magi, e da C. Angeloni, un tempo allievi del padre. Nel 1880 si trasferì a Milano per proseguire gli studi al conservatorio sotto la guida di A. Bazzini e A. Ponchielli. Diplomatosi nel 1883, ottenne il primo successo teatrale con Le Villi (libretto di F. Fontana), breve opera di carattere fantastico e romantico rappresentata per la prima volta al teatro Dal Verme di Milano nel maggio 1884, su interessamento di A. Boito, A. Ponchielli e G. Ricordi. Quest'ultimo gli commissionò in seguito Edgar, ancora su libretto di F. Fontana, opera di tipo romantico che però non ottenne il successo sperato (Milano, 1889). L'opera successiva, Manon Lescaut, riduzione del romanzo dell'Abate Prévost, venne rappresentata a Torino nel 1893 e si avvalse del supporto librettistico di D. Oliva, ottenendo un notevole successo. Intanto Puccini si era trasferito a Torre del Lago, sul Lago di Massaciuccoli, dove, insieme ad altri artisti (in particolare G. Giacosa e L. Illica, che da allora diventarono i suoi librettisti di fiducia), fondò una sorta di circolo culturale. La prima della Bohème (Torino, 1896), vide il giovane A. Toscanini sul podio del direttore d'orchestra. Nel 1895 Puccini aveva iniziato la stesura della Tosca, che andò in scena al teatro Costanzi di Roma nel gennaio 1900, dividendo nettamente critica e pubblico, scettici i primi ed entusiasta il secondo. Sempre nel 1900 Puccini si recò a Londra per presenziare alla prima inglese della Tosca. Lì assistette alla messa in scena di un dramma di D. Belasco, Madama Butterfly, e decise di musicarlo, avvalendosi ancora di Illica e Giacosa. La prima dell'opera si tenne alla Scala di Milano nel febbraio 1904, ma si rivelò un fallimento; dopo alcuni rimaneggiamenti fu riproposta a Brescia, riscuotendo consensi entusiastici. Nel 1910 il Metropolitan di New York ospitò la prima di una nuova opera tratta da un altro dramma di D. Belasco, La fanciulla del West (libretto di G. Civimini e C. Zangarini), che si avvalse di un cast prestigioso composto dai cantanti Destinn, Caruso e Amato e dal direttore Toscanini. Sempre al Metropolitan venne rappresentato nel 1918 il Trittico, una trilogia formata da Il tabarro (libretto di G. Adami), Suor Angelica (libretto di G. Forzano) e Gianni Schicchi (libretto di G. Forzano, tratto dal XXX Canto dell'Inferno di Dante), l'unico a ottenere un generale consenso. Nel 1917 era andata in scena a Montecarlo La rondine (libretto di G. Adami), opera di successo minore. Puccini si trasferì da Torre del Lago a Viareggio, dedicandosi alla composizione di un'opera basata su un racconto di C. Gozzi, Turandot, sulla quale lavorò fino alla morte. Nel 1926 venne messa in scena la prima della Turandot (libretto di G. Adami e R. Simoni), rimasta incompiuta e terminata, in un secondo tempo, da F. Alfano (nel 2002 L. Berio elaborò un nuovo finale). Tra le altre opere si ricordano: due cantate, un mottetto, un Credo, una messa, un Requiem, l'Inno a Roma, una decina di liriche, solfeggi, un quartetto e pezzi sparsi per orchestra. La sua musica si caratterizza per una mescolanza di classicità (in questo senso Puccini rappresenta il degno successore di G. Verdi) e ricerca (forte è in lui l'influenza di musicisti come Debussy o Schönberg e di suggestioni impressioniste, crepuscolari e decadenti). In tutte le opere di Puccini, salvo che nell'unica opera buffa, Gianni Schicchi, il tema più importante è quello amoroso, destinato a risolversi in modo tragico (Lucca 1858 - Bruxelles 1924).

![]()

![]()

Compositore di musica. ║ Per estens. - Esecutore di musica, cantante.

Relativo alla Toscana. ║ Abitante o nativo della Toscana. ║ Che si riferisce alla lingua parlata in Toscana: parlare con accento t. ║ Tipo di sigaro fatto con tabacco forte, prodotto dal monopolio di Stato. - Lett. - Nello storico dibattito noto come questione della lingua, le espressioni volgare t. o lingua t. sono servite per indicare, sia in tono oggettivo sia, talvolta, con spirito polemico, la lingua letteraria dell'Italia o, anche, la lingua italiana tout court, contrapponendola come tale ai vari dialetti regionali, nonché alle altre lingue di cultura (francese, latino, ecc.). L'affermazione definitiva del t. come lingua letteraria nazionale avvenuta nel Rinascimento non ha tuttavia spento l'evoluzione dei vari dialetti, ovvero le singole parlate locali, studiate nella loro complessità storica e strutturale. - Arch. - Ordine t.: uno degli ordini architettonici secondo i trattatisti del Cinquecento. Tale ordine, fatto derivare dalle forme proprie dell'arte etrusca, è un tipo di dorico geometrizzato e privo di scanalature. - Geogr. - Arcipelago t.: nel Mar Tirreno, tra la Toscana e la Corsica, comprende sette isole principali: Elba, Capraia, Pianosa, Montecristo, Gorgona (in provincia di Livorno), Giglio e Giannutri (in provincia di Grosseto) e diversi isolotti e scogli rocciosi. L'arcipelago t. presenta, ad eccezione di Pianosa, superfici basse e accidentate; è considerato il residuo di una continentale sommersa, la Tirrenide, di cui avrebbe fatto parte anche l'Argentario. L'economia isolana si basa soprattutto sul turismo; altre attività sono la viticoltura e lo sfruttamento delle risorse minerarie.

Piccolo libro. Taccuino d'appunti. ║ Piccolo registro, tenuto dai negozianti, in cui si segnano, giorno per giorno, le merci prese a credito dal proprio fornitore, per essere poi pagate a tempo determinato. ║ L. del doratore: l. composto di foglietti di carta velina, entro cui vengono inserite le foglie d'oro per la doratura. ║ Scala a l.: scala mobile a pioli, di uso per lo più domestico, che può essere adoperata senza appoggio sul muro mediante l'aggiunta di altre due aste articolate a cerniera all'estremità superiore della scala stessa e impedite ad aprirsi oltre un certo limite. ║ L. universitario: documento in cui vengono segnati gli esami sostenuti dallo studente e il relativo punteggio. - Banca - L. a risparmio: titolo che prova l'esistenza presso una banca di un deposito a risparmio e mediante il quale l'intestatario, se esso è nominativo, o il legittimo possessore, se è al portatore, ha la possibilità di ottenere il rimborso delle somme depositate. ║ L. circolare di risparmio: titolo che prova l'esistenza presso una banca di un deposito a risparmio e che consente al depositante di compiere le operazioni di deposito e di prelevamento presso qualsiasi filiale della banca emittente. ║ L. di assegni: fascicolo contenente un certo numero di assegni in bianco, già bollati, che una banca rilascia a un correntista per consentirgli di disporre delle somme depositate all'ordine proprio o di terzi. ║ L. di conto corrente: documento nominativo che una banca rilascia al depositante in conto corrente e sul quale vengono annotate, a cura della banca, le singole operazioni di versamento e di prelevamento. ║ L. di deposito di titoli: documento, al portatore o nominativo, che la banca rilascia a colui che esegue un deposito fruttifero di titoli e sul quale si trascrivono le operazioni di versamento e di prelevamento dei titoli medesimi; esso comprova perciò il credito in titoli del depositante. ║ L. di indicazione: quello rilasciato da una banca emittente di una lettera credenziale al beneficiario di questa con l'indicazione dei corrispondenti dell'estero cui è indirizzata e delle firme autografe del beneficiario e degli impiegati della banca autorizzante. ║ L. turistico: quello consegnato al turista dall'istituto bancario che rilascia allo stesso gli assegni turistici. - Mil. - L. personale: documento istituito per ogni militare, che raccoglie i dati caratteristici e la documentazione relativa all'attività del militare stesso. - Mar. - L. di matricola o l. di navigazione: nella marina mercantile, fascicolo personale rilasciato dagli uffici di porto a tutta la gente di mare di 1ª categoria, perché vi siano registrati la specialità, i gradi, gli imbarchi, i premi e le punizioni, il servizio militare, ecc., di ciascuno. Nella marina militare, l. personale: fascicolo analogo al l. di matricola, rilasciato dai comandi a tutto il personale militare, quale documento personale in tempo di pace o di guerra. - Ferr. - L. ferroviario: tessera di riconoscimento rilasciata a impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie, con o senza tagliandi da staccarsi a ogni richiesta di biglietto di viaggio, e valevole anche come documento d'identità personale. - Trasp. - L. di circolazione: l. su cui vengono trascritti, di ogni autoveicolo, la targa, la numerazione del telaio e del motore, eventuali passaggi di proprietà o modificazioni strutturali, ad esempio del motore; ha anche carattere di licenza personale e deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti. - Dir. - L. colonico o mezzadrile: è quello istituito dal concedente e tenuto in due esemplari, uno per ciascuna delle parti (concedente e mezzadro), nel quale egli deve annotare di volta in volta i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con dichiarazione della data e del patto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Le annotazioni eseguite sui due esemplari del l. colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del l. fattagli dal concedente. ║ L. di lavoro: documento rilasciato dall'Ufficio di Collocamento a coloro che prestano la propria opera alle dipendenze altrui. Il l. contiene i dati relativi al lavoratore, il grado di istruzione, la qualifica professionale, i passaggi di categoria e la data di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro. È vietato assumere persone non munite di l. Sono esclusi dall'obbligo del possesso del l. di lavoro i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro; il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda; la gente di mare in quanto per essa vige l'obbligo di un particolare l.; i lavoranti a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziali; il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché il personale avventizio ordinario delle FF.SS; il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato. ║ L. di navigazione: documento che abilita alla professione marittima. È rilasciato dal capo dell'ufficio d'iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa; esso vale come l. di lavoro, documento d'identità personale e passaporto. Sul l. di navigazione sono annotati i movimenti d'imbarco e sbarco, i provvedimenti d'interdizione e sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli d'inibizione dall'esercizio della professione stessa nonché le condanne per diserzione (non quelle per reati marittimi). ║ L. di volo: è il documento di cui debbono essere muniti tutti i piloti di aerodina, di dirigibile e di pallone libero. È rilasciato a cura del Ministero della difesa. Di tali l. sono emesse, per ogni pilota, due copie, una delle quali è sempre custodita dal comando dell'aeroporto nella cui giurisdizione il pilota risiede, l'altra dall'interessato. Entrambe le copie, per quanto riguarda l'attività aerea del pilota, sono sempre redatte per cura dei comandi degli aeroporti e da essi, di volta in volta, controfirmati. La vidimazione fa fede del mantenuto allenamento ai fini della validità del brevetto. - Mus. - Componimento letterario, in versi o prosa, scritto per essere posto in musica ║ L. d'opera: i primi furono scritti da L. Guidiccioni-Lucchesini nel 1590 per la musica di E. del Cavaliere (Il satiro, La disperazione di Filene), da O. Rinuccini per I. Peri (Dafne, 1594; Euridice, 1600). Questi mancano di veri dialoghi e di pezzi d'insieme, l'apparizione dei quali si produce nella scuola romana, iniziata circa il 1626 e animata da G. Rospigliosi, poi papa Clemente IX, e si sviluppa con barocca magnificenza di scene nel Palazzo d'Atlanta del Rospigliosi (1642) per L. Rossi, e presso alcuni esponenti della scuola monteverdiana, ove s'introduce, vicino all'elemento serio, anche il comico. Mentre fioriscono gli esponenti di questa scuola (Cavalli, Cesti, Rovetta, Legrenzi, per i quali maestri scrivono l. Faustini, Aureli, Moniglia), nascono intanto con Lulli, librettista principe Quinault, l'opera francese e con H. Purcell, su testi di Dryden e da altri, l'opera inglese. Con Provenzale e Scarlatti comincia a svolgersi la scuola romano-napoletana. Agli inizi del Settecento, librettisti famosi quali A. Zeno, S. Stampiglia e più tardi P. Metastasio e lo stesso Goldani offrono testi d'opera a quasi tutti i musicisti del secolo. In seguito, Ranieri de' Calzabigi, nei suoi drammi per le musiche di Gluck, spogli di mezzi di puro sfoggio musicale, inizia un periodo di vera riforma. Nel tardo Settecento L. da Ponte, per Mozart, propose un ritorno alla mescolanza di serio e di comico. Il dramma serio del Grand opéra francese del Meyerbeer e seguaci, come l'opera italiana dello stesso Ottocento, hanno l. interamente composti in musica, richiamatisi al teatro gluckiano. Importante vi diventa la funzione del coro, dei duetti, ecc. Contro questo concetto dell'opera, R. Wagner oppone un suo teatro ove il testo è opera dello stesso compositore, ad azione continua, ossia senza sensibile chiusura delle singole scene, e l'argomento risale quasi sempre alla saga germanica o ai cicli cavallereschi. Lo stesso Verdi d'altra parte, esige dai suoi librettisti (Solera, Cammarano, Piave, Boito) un'accentuata tensione drammatica, che nelle opere giunge a spezzare le forme chiuse. Succede in Italia, dal 1890 in poi, un generico prevalere del l. a pezzi virtualmente chiusi o dell'azione continua, secondo il temperamento non tanto dei librettisti quanto dei compositori. Il costume wagneriano del compositore-poeta è ripreso dal Pizzetti, mentre di solito si prosegue nel sistema della traduzione. Così si dica anche del teatro russo, francese e tedesco.Letterato italiano. Appartiene agli ultimi tempi della Scapigliatura milanese. Come poeta, ebbe successo con la poesia Il Rebecchino, pubblicata nel "Pungolo" (1875). Un altro vivo successo ebbe il libretto della commediola milanese con musica El barchett de Buffalora; molti sono i suoi libretti d'opera o d'operetta (una cinquantina). Svolse grande attività nel giornalismo. Fra le sue poesie hanno rilievo i poemetti Il canto dell'odio (in risposta al Canto dell'amore del Carducci), Il convento, Il socialismo. Fra le altre opere: Bambann (1891), poesie in vernacolo; Un briciolo di mezzaluna, Fra cantanti, Poesie e novelle in versi (1877) La Pina Madamin (1875) (Milano 1850 - Lugano 1919).

![]()

![]()

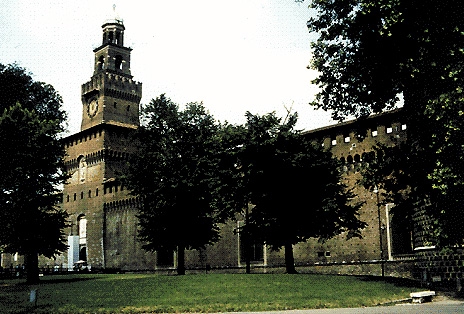

(dal latino Mediolanum: luogo mediano). Città della Lombardia, capoluogo di provincia e di regione. Sorge a 122 m s/m., nella pianura padana, tra le Prealpi a Nord, il Po a Sud, l'Adda ad Est, il Ticino ad Ovest. È il maggiore centro italiano nei settori commerciale, industriale, finanziario, terziario e uno dei più importanti dell'Europa occidentale. Posta al centro di una vasta area metropolitana, M. si è sviluppata in un continuum di insediamenti che connette un consistente numero di comuni al territorio urbano e che costituisce una fitta rete di relazioni economico-funzionali, demografiche e lavorative. La posizione geografica privilegia M. come nodo delle principali direttrici di comunicazione tra Europa centrale e mediterranea, tra regioni nord-occidentali e nord-orientali. 1.304.244 ab. CAP 20100. - Econ. - Città di prima grandezza sin dal Basso Medioevo, M. legò la sua progressiva espansione urbana, demografica ed economica principalmente alla sua funzione commerciale, organizzandosi come centro di transito fra le varie regioni dell'Italia e dell'Europa. Il convergere a M., durante il XIX sec., di capitali esteri (tedeschi, svizzeri e francesi) e il collegamento a un mercato quanto mai vasto come quello offerto dall'Impero austro-ungarico, consentirono allo spirito imprenditoriale della borghesia ambrosiana di dare avvio ad una prima industrializzazione della città, che prese slancio dopo l'Unità italiana. Nell'ultimo quarto del XIX sec., il settore tessile occupava quasi metà della manodopera cittadina in grandi complessi (Cotonificio Cantoni, Lanificio Rossi, De Angeli Frua, Snia viscosa) o in piccole manifatture. Nei decenni successivi, lo sviluppo industriale riguardò numerosi e svariati comparti produttivi: quello meccanico (Pirelli, Breda, Borletti, Marelli, Bianchi, Alfa Romeo), chimico (Carlo Erba, Montecatini), alimentare (Motta, Alemagna). Alla fine degli anni Venti, l'industria tessile, originariamente prevalente, fu sopravanzata da quelle chimica e meccanica, seguite dalle attività di impianti e costruzione. Parallelamente alla riconversione e crescita produttiva della città, si verificò la sua collocazione come centro finanziario e di promozione tecnico-scientifica. La Borsa valori, fondata nell'Ottocento, si affermò come la principale del Paese; a M., inoltre, stabilirono la propria sede istituti bancari e di credito tra i maggiori d'Italia: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca Popolare di Milano, Banco Ambrosiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. La Fiera Campionaria, inaugurata nel 1920, per il suo ruolo informativo e promozionale a livello tecnico-commerciale divenne, in breve tempo, una delle più importanti esposizioni in ambito europeo. Già negli anni immediatamente precedenti alla seconda guerra mondiale, a M. ebbe inizio il processo di decentramento delle strutture industriali, con il trasferimento degli opifici dall'interno della cerchia dei Navigli o dei Bastioni verso le periferie, che progressivamente si espandevano intorno alla città. Tale tendenza andò accentuandosi nei decenni successivi; in questo modo ebbe luogo la progressiva "deindustrializzazione" della città vera e propria prima e della cintura periferica poi. In seguito a tale fenomeno si operò la trasformazione di M. da centro industriale a centro finanziario, commerciale e terziario. Dopo il grande sviluppo industriale degli anni Settanta, infatti, il capoluogo lombardo assunse principalmente la fisionomia di polo urbano erogatore di servizi, sia a livello di pubblica amministrazione, sia di privati. I settori più tradizionali dell'industria milanese furono sostituiti da quelli a tecnologia avanzata (chimica fine, farmaceutica, fibre artificiali, ottica, elettronica, elettrotecnica, informatica, telematica), dall'industria editoriale-tipografica e soprattutto dal terziario, comprendente una vasta gamma di settori: commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti, comunicazioni, ricerca tecnico-scientifica, cultura, spettacolo, servizi alle imprese (marketing, direzione, assicurazioni), consulenze finanziarie, ecc. Lo sviluppo demografico milanese è sempre stato collegato a quello economico-industriale, producendo un aumento di popolazione pressoché ininterrotto, e sempre ad alta densità, dal 1861 al secondo dopoguerra (270.000 ab., che divennero 992.000 nel 1931 e 1.274.000 nel 1951). L'incremento assunse proporzioni particolarmente elevate in corrispondenza del "boom economico" degli anni Cinquanta-Sessanta: la città richiamò manodopera sia dalle aree marginali della regione lombarda, sia dalle regioni del Mezzogiorno o ancora dal Nord-Est. Nel 1973 M. raggiunse il suo massimo demografico con 1.743.000 abitanti, che poi cominciarono a decrescere. Il declino della popolazione fu provocato, da un lato, della perdita dell'uso residenziale in estese zone cittadine, soprattutto interne ai Bastioni, riconvertite a funzioni produttive o terziarie e, parallelamente, al fenomeno di decentramento industriale che non solo fermò l'afflusso di nuova manodopera, ma spinse al trasferimento un alto numero di lavoratori. Durante gli anni Ottanta il fenomeno assunse carattere di "deurbanizzazione", mentre la popolazione iniziò in seguito a rifluire verso i margini del comune e stabilirsi lungo le direttrici eccentriche di sviluppo industriale, in particolare a Nord e Nord-Est della città (Sesto San Giovanni, Monza). Favorite dalla posizione geografica, da M. si dipartono linee stradali, nazionali e internazionali, mentre la città è interessata da un grandissimo numero di autostrade italiane (Autostrada del Sole, M.-Laghi, M.-Venezia, M.-Torino). Le stazioni di M. Centrale e di Porta Garibaldi smistano il traffico con e verso l'Europa centrale (attraverso i trafori del Sempione e del San Gottardo), con i settori orientale e occidentale della pianura padana, con il Sud del Paese. Numerose anche le vie d'acqua, seppure ormai economicamente poco sfruttate, costituite dai Navigli, che si collegano con il sistema Ticino-Po e con Pavia. M. è dotata di due aeroporti, Malpensa e Linate, che accolgono e smistano il traffico nazionale e internazionale. Su tali strutture aeroportuali si sono concentrati, negli anni Novanta, gli sforzi delle amministrazioni locali per un ampliamento e adeguamento alle necessità della metropoli (Malpensa 2000, metropolitana leggera, ecc.).

Per quanto riguarda i trasporti urbani, M., oltre a una fitta rete di mezzi di superficie, vanta la più estesa rete metropolitana fra tutte le città italiane, costituita da tre linee indipendenti (inaugurate rispettivamente nel 1964, 1970, 1992), che attraversano la città e la collegano ai comuni limitrofi, secondo le principali linee del pendolarismo giornaliero di molti lavoratori. Di importanza non minore è la dimensione culturale della città, che offre cinque università e numerosi istituti ed enti culturali. Ad essi si affiancano i musei e le gallerie (Museo Poldi-Pezzoli, Pinacoteca di Brera, Musei del Castello, Galleria d'Arte Moderna, Pinacoteca Ambrosiana, Museo di Scienze Naturali, Museo della Scienza e della Tecnica, Civico Museo Archeologico). Consistente è anche la rete di biblioteche, centrali e di quartiere, fra cui ricordiamo la Biblioteca Ambrosiana, la Biblioteca Civica di Palazzo Sormani, la Biblioteca dell'Archivio Storico Civico e Trivulziana, ecc. Di chiara fama i teatri milanesi: oltre alla celeberrima Scala, citiamo il Piccolo Teatro, il Teatro Lirico e numerosi altri, municipali e privati. - St. - L'insediamento, fondato dai Galli Insubri verso la fine del V sec. a.C., ebbe, in virtù della sua posizione geografica, natura di centro mercantile e insieme di fortezza, contribuendo, grazie all'esito favorevole delle lotte condotte contro gli Etruschi, a contenere l'avanzata di questa civiltà fuori dalla pianura padana. Occupato dai Romani una prima volta nel 222 a.C. con Cneo Cornelio Scipione, lo fu poi definitivamente nel 197 a.C., in seguito alla sconfitta subita sul Mincio dagli Insubri che avevano appoggiato Annibale. La Lex Pompeia dell'89 a.C. concesse all'antica Mediolanum lo ius Latiis minus e la Lex Roscia del 49 a.C. quello di municipio. La città crebbe come centro economico e commerciale durante il I e il II sec. d.C., grazie all'efficiente sistema viario e al fatto di essere centro di reclutamento dell'esercito imperiale. Al termine del III sec., in seguito alla riforma amministrativa di Diocleziano, M. diventò sede del prefetto del pretorio e del vicario per l'Italia e rimase tale fino al 402, quando Onorio scelse Ravenna come capitale dell'Impero romano d'Occidente. Anche la diffusione del Cristianesimo contribuì alla crescita urbana: sede vescovile fin dal III sec., M. guadagnò dopo l'Editto di tolleranza di Costantino (312) e con il vescovato di Ambrogio (dal 373) i primi e centrali elementi di sviluppo della sua pianta urbana (Palazzo Vescovile, chiese di San Nazaro e Sant'Eustorgio). Con la decadenza dell'Impero d'Occidente, M. perse la posizione di preminenza raggiunta durante il Basso Impero e patì numerose devastazioni ad opera delle invasioni barbariche: saccheggiata dagli Unni di Attila (452), dai Burgundi (489), dagli Ostrogoti di re Vitige (539) e dai Franchi, che la occuparono nel 553-55 sul finire della guerra bizantina, la città visse una piena decadenza e smarrì la propria identità romana. Parzialmente restaurata negli ordinamenti dal generale bizantino Narsete, che aveva sconfitto definitivamente i Goti nel 563, M. fu conquistata dai Longobardi nel 569 e sottoposta a un radicale processo di germanizzazione e a una repressione tanto violenta che l'arcivescovo, il clero e i notabili cittadini fuggirono a Genova. Da un punto di vista economico-politico, M. non trasse vantaggi dalla nuova occupazione, che la considerò centro di scarsa rilevanza rispetto a Pavia, capitale del Regno longobardo, e a Castel Seprio, capoluogo del contado e riferimento per l'economia rurale della regione. Solo alla metà del VI sec. la città tornò ad essere sede vescovile, riconoscendosi nelle dottrine ortodosse, in opposizione alla fede ariana dei vescovi pavesi. La conquista di Carlo Magno (774), risollevò le sorti milanesi, dal momento che la città fu preferita alla longobarda Pavia come capoluogo della contea. Inoltre, il territorio diocesano, che allora veniva a coincidere con quello cittadino, fu progressivamente ampliato e connesso, nell'organizzazione politico-amministrativa dell'Impero carolingio, con le regioni svizzere e tedesche. Con il dissolversi della dinastia carolingia (888), i conti di M. rafforzarono il proprio potere e ampliarono il territorio del contado con quello di Seprio, mentre nel 901 il conte Sigifredo ottenne dall'imperatore Ludovico anche il titolo di marchese. Fra i secc. X e XI, un potere politico preminente fu assunto a M. dalla figura dell'arcivescovo che, venendo meno l'autorità del conte (figura non più attestata dall'XI sec.), esercitò di fatto il governo della città e legò a sé, in un rapporto di vassallaggio arricchito da benefici ecclesiastici, una classe di feudatari maggiori, detti capitanei. Rilievo politico in ambito italiano ed europeo ebbe, in particolare, il vescovo Ariberto da Intimiamo (1018-45). Iniziale sostenitore dell'imperatore, Ariberto si trovò a fronteggiare una rivolta dei feudatari minori (secundi milites) contro il blocco politico-economico costituito dall'arcivescovo stesso e dai capitanei. L'imperatore Corrado II sostenne la causa dei vassalli minori, ma più che le armi poté il suo editto Constitutio de feudiis che, affermando l'ereditarietà dei feudi minori, equiparava nel diritto i secundi milites ai grandi feudatari, intaccandone il potere oligarchico. Alla piccola nobiltà si era affiancato anche il ceto borghese dei cives, la cui aspirazione a concorrere nel governo cittadino portò nel 1042 a una nuova sollevazione, guidata da Lanzone della Corte che, dopo una breve pacificazione, nel 1044 sfociò nel più vasto movimento moralizzatore della Pataria (1056). Solo verso la fine dell'XI sec., dopo violente lotte civili e dopo lo scontro della lotta per le investiture, prevalsero nella città di M. arcivescovi vicini all'autorità imperiale, che spezzarono il monopolio sulla città dei feudatari e sottrassero al movimento pataro il sostegno del ceto cittadino, coinvolto insieme ai nobili nel governo urbano. La magistratura dei consules civitatis (in funzione già nel 1097), concluse secondo modalità già "comunali" una lotta durata diversi decenni. Il governo urbano, dapprima ripartito tra vescovo e consoli, passò gradualmente nelle mani di magistrati (rappresentativi di tutti i ceti cittadini) eletti annualmente, che esercitavano le funzioni amministrative e giurisdizionali e fornivano politiche di indirizzo all'arcivescovo, in collaborazione con l'altro organo consultivo della città, un'assemblea di 800 membri detta credenza (V.). L'espansionismo milanese della fine dell'XI sec. fu in primo luogo dettato dalle necessità dei ceti mercantili, incontrando inoltre i favori dei feudatari, spinti dalle loro mire egemoniche. Obiettivo delle guerre con le città e i feudi confinanti era infatti il controllo delle principali vie di traffico: il conflitto con Lodi (1110) consentì l'accesso alla piana padana fra il Lambro e l'Adda; quello contro Como (1118-27), che venne distrutta, consegnò a M. i passi di Lugano e Chiasso; quello contro Cremona (1130), guadagnò alla città la supremazia militare nella regione, anche grazie alla conquista della fortezza di Crema. Tali conquiste territoriali spinsero M. a contrastare le ingerenze di Federico Barbarossa, contro cui la città lottò a lungo. Due volte assediata (nel 1158 e poi nel 1162), le sue mura furono distrutte e i cittadini costretti a rifugiarsi in borghi esterni; tuttavia fu ancora M. a guidare la Lega lombarda che sconfisse l'imperatore a Legnano nel 1176. La pace di Costanza del 1183 sancì l'autonomia dal potere imperiale dei Comuni appartenenti alla Lega, che avevano dimostrato l'efficacia delle istituzioni cittadine. Tuttavia a M., al cessare del pericolo esterno si accompagnò il riaffiorare delle tensioni interne: la figura del podestà, istituita nel 1186, non riuscì a garantire l'intesa tra le parti, lamentando i ceti borghesi un'ingiusta ripartizione delle magistrature che favoriva la classe nobiliare. Essi si costituirono nel 1198 in commune populi, opposto al commune militum controllato dall'aristocrazia, con la "Credenza di S. Ambrogio", strutturata secondo le corporazioni dei mestieri. Una pacificazione, al principio del XIII sec., fu raggiunta con l'istituzione di governi podestarili che esercitavano poteri sottratti all'Impero, al vescovo e al conte, assicurando uguaglianza politica ai cittadini milanesi (che raggiungevano allora le 90.000 unità) e attuando con leggi efficaci l'erosione dei poteri feudali nelle terre del contado. Tali governi promossero la già fiorente economia urbana, tutelandone i commerci e le attività manifatturiere, in particolare quella tessile. A ciò si aggiunse la realizzazione di opere pubbliche come il completamento del Naviglio Grande, che unendosi alla Martesana metteva in comunicazione Adda e Ticino. Nel 1256, tuttavia, l'arcivescovo Leone da Perego tentò di insediare un governo aristocratico e fu cacciato dalla città con i principali esponenti della nobiltà. Per reazione, al capitano del popolo e poi podestà Martino della Torre furono concessi dalla cittadinanza pieni poteri (1258), che egli esercitò di fatto come in una "signoria popolare" e che morendo (1262) trasmise al fratello Filippo. I Torriani orientarono la politica di M. in senso guelfo, ma nel 1277, dopo la battaglia di Desio, l'arcivescovo Ottone Visconti conquistò il potere in città, guadagnandola alla fazione ghibellina. Dopo alcuni decenni di lotte fra le due parti dei Torriani e dei Visconti, la signoria viscontea si insediò stabilmente con Matteo (1287-1302; e ancora 1302-11) e Azzone (1311), che nel 1330 ottenne il titolo di dominus generalis. Con Gian Galeazzo (1395), che per primo ebbe il titolo di duca, M. non fu più soggetto politico autonomo e circoscritto, ma il centro di un vero e proprio Stato ultra regionale (che giunse a comprendere il Monferrato a Ovest, Verona a Est, Perugia a Sud). La prosperità economica e demografica di M. ricevette ulteriore impulso sotto la signoria del XIV sec. (appena interrotta dall'epidemia di peste del 1348), con la crescita dell'agricoltura e dell'allevamento (grazie al razionale sistema di irrigazione, unico in Europa), e con lo sviluppo dei commerci e dell'attività artigianale (particolarmente nei settori dell'oreficeria e della produzione di tessuti). Nel 1386 Gian Galeazzo, alla cui corte soggiornavano artisti e letterati, avviò la costruzione del Duomo. L'ultimo Visconti, Filippo Maria, morì nel 1447 senza eredi, circostanza che diede occasione alla fazione aristocratica di proclamare una Repubblica Ambrosiana di brevissima durata (1447-50), rovesciata da Francesco Sforza, genero di Filippo Maria, che si fece riconoscere il titolo ducale. La signoria degli Sforza garantì a M. altri decenni di tranquillità politica e di crescita economica, aggiungendo al suo artigianato la lavorazione della seta (essendo stata introdotta la coltivazione del gelso). Nel 1450 Francesco iniziò i lavori del Castello Sforzesco, ampliando il visconteo castello di Porta Giovia, e poco più tardi quelli dell'Ospedale Maggiore, struttura con cui avviò una generale riorganizzazione degli enti assistenziali e di carità, e del Lazzaretto. La fine del XV sec. segnò anche la fine dell'età aurea di M., quando nel 1499, mentre era duca Ludovico il Moro, la città fu conquistata dal re di Francia Luigi XII, che contendeva il ducato agli imperiali di Carlo VIII. La città decadde, mentre si alternavano le dominazioni straniere. Ludovico la riprese e la riperse fra il 1500 e il 1501; i Francesi la tennero fino al 1512, quando dovettero arrendersi agli Svizzeri; questi, a loro volta, riconsegnarono M. al legittimo duca Massimiliano Sforza, personaggio inviso alla popolazione, il quale fu costretto ad investire di potere autonomo le magistrature cittadine (Vicario, Dodici di provvisione e Consiglio). Esse rimasero attive anche per tutto il periodo della successiva dominazione spagnola, pur esercitando in realtà una scarsa tutela degli interessi locali. I Francesi obbligarono all'esilio Massimiliano e tennero M. fino al 1525, quando Carlo V, dopo la battaglia di Pavia (1525) la occupò, cedendola formalmente all'ultimo Sforza, Francesco II, alla cui morte senza eredi nel 1535 il ducato diventò feudo imperiale. La dominazione spagnola durò fino al 1706, esercitata da governatori militari, la cui azione causò una vera e propria rovina delle attività economiche della città, un depauperamento delle sue risorse naturali, strutturali e umane. Ad aggravare lo stato di decadenza, si aggiunsero eventi catastrofici come la peste del 1620. Anche la vita culturale si inaridì, nonostante le iniziative dei vescovi Carlo e Federigo Borromeo, cui si devono, ad esempio, la fondazione della Biblioteca e della Pinacoteca Ambrosiana. Agli Spagnoli seguì l'occupazione austriaca che, con le riforme illuminate di Maria Teresa e di Giuseppe II, riportò a M. crescita economica, ordine giurisdizionale e fioritura culturale di risonanza europea (si pensi ai circoli illuministici, alla nascita del periodico letterario "Il caffè", a personaggi quali Muratori, Verri, Beccaria). Dopo la Rivoluzione francese, tuttavia, la presenza austriaca da benevola si fece tirannica e la popolazione salutò con favore l'ingresso di Napoleone a M. (1796). Durante il cosiddetto "triennio giacobino" (1796-99), M. fu capitale della Repubblica Cisalpina e, dopo il breve ritorno degli Austriaci nel maggio del 1799, come conseguenza della battaglia di Marengo (giugno 1800), M. diventò capitale della Repubblica italiana e poi del napoleonico Regno d'Italia. In quegli anni, mentre la cultura viveva anche a M. il passaggio dagli ideali rivoluzionari a quelli del regime napoleonico, la città si arricchì di importanti opere pubbliche e si assistette al primo tentativo di creare un piano regolatore urbano. Nel 1814 gli Austriaci tornarono a M. ed esercitarono una repressione violenta, contro cui si levarono voci di opposizione liberale, come quella della rivista "Il conciliatore" (di cui furono animatori S. Pellico, P. Borsieri, G. Berchet, L. di Breme) e in seguito alla quale si ebbe la formazione di associazioni politiche come la Giovine Italia mazziniana, clandestine nell'azione ma non nel programma e negli obiettivi. La resistenza ebbe la tendenza a radicalizzarsi con la partecipazione popolare ai moti del 1821, del 1832-33 e con le celeberrime Cinque Giornate del 1848 (18-22 marzo) (V. CINQUE GIORNATE DI MILANO), in cui i Milanesi cacciarono gli austriaci dalla città. Riconquistata da Radetzky, M. si liberò definitivamente nella guerra d'indipendenza del 1859, diventando parte del Regno sabaudo di Sardegna e poi del Regno d'Italia. ║ Armistizio di M.: armistizio firmato il 9 agosto 1848 dal generale Salasco a nome dell'esercito piemontese e dal generale Radetzky per gli Austriaci. L'armistizio fu la conseguenza della sconfitta piemontese di Custoza, a seguito della quale le truppe di Carlo Alberto furono costrette a ritirarsi verso il Ticino, senza poter tentare la difesa di M. ║ Decreti di M.: disposizioni, emanate da Napoleone Bonaparte nei mesi di novembre e dicembre del 1807, volte a inasprire i provvedimenti del Blocco continentale (decreto di Berlino, 1806) contro l'Inghilterra e i suoi alleati. Nel primo decreto venivano ribadite le disposizioni di Fontainebleau (13 ottobre, 1807); nel secondo si stabiliva che ogni nave neutrale che si fosse sottomessa alle disposizioni inglesi, sarebbe stata considerata nave inglese nemica, soggetta quindi a cattura sia nei porti che in mare aperto. ║ Editto di M.: denominazione del rescritto promulgato a M. dagli imperatori Costantino e Licinio nel 313. In esso venivano sostanzialmente ribaditi i provvedimenti dell'editto promulgato in Oriente da Galerio nel 311: la religione cristiana era ammessa nel novero delle religioni lecite e si disponeva la restituzione ai cristiani dei beni confiscati. Questo provvedimento, dettato dalla necessità di ridare all'Impero l'unità che le controversie politiche e religiose avevano gravemente compromesso, segnò la fine delle persecuzioni contro i cristiani e l'inizio della collaborazione fra Chiesa e Impero romano. ║ Pace di M.: trattato di pace concluso il 10 agosto 1849 fra il Piemonte e l'Austria. Fece seguito alla sconfitta di Novara e al successivo armistizio, in base al quale gli Austriaci avevano occupato la Lomellina e Alessandria. Il trattato di pace fissava in 75 milioni l'indennità che il Piemonte avrebbe dovuto pagare all'Austria per i danni di guerra da questa subiti e sanciva l'occupazione austriaca delle province orientali del Piemonte e di metà della fortezza di Alessandria; nel documento veniva inoltre stabilito lo scioglimento delle truppe di volontari lombardi e il ritiro delle truppe piemontesi dai ducati. - Urban. - L'antico villaggio degli Insubri, localizzato in luoghi allora acquitrinosi, ebbe funzioni di presidio territoriale e di luogo di sosta. In epoca romana, si ebbe un insediamento cinto da mura, a pianta quadrilatera e ortogonale, con l'orientamento del castrum romano Nord-Est/Sud-Ovest. Da tale nucleo originario, dal lato di circa 1 km, la città si sviluppò a più riprese, con successivi ampliamenti delle mura e secondo uno schema radiocentrico suggerito dalla posizione al centro, appunto, della pianura. Il reticolo viario collocò il foro della città repubblicana sul luogo dell'attuale Piazza San Sepolcro, all'incrocio di cardine e decumano, che si stendevano tra le odierne Porta Romana, Ticinese, Vercellina e Nuova. In età alta e bassa-imperiale, M. crebbe su un'area decuplicata rispetto a quella originaria e si arricchì di monumenti e soprattutto di basiliche paleocristiane, poste fuori dalle mura, sui luoghi delle odierne chiese di San Lorenzo, Sant'Ambrogio, San Simpliciano, ecc.; vennero inoltre edificati il palazzo del vescovo e una basilica sul luogo dell'attuale Duomo. A queste realizzazioni architettoniche si aggiunsero, per lo più in epoca ambrosiana (fine del IV sec.), opere di sistemazione idraulica, che incanalarono le acque dei fiumi Seveso e Olona in modo da farle scorrere intorno alla città. In età alto-medioevale (IX sec. circa) venne effettuato un nuovo ampliamento della cinta muraria, cui seguì un periodo di stasi edilizia. Dopo il saccheggio, subito da parte del Barbarossa (XII sec.), la città venne dotata di nuove mura, poste lungo la "cerchia dei Navigli", includendo le aree fino ad allora urbanizzate presso le basiliche. Durante l'età comunale e signorile si moltiplicarono i monumenti urbani: la fabbrica del Duomo, che diventò il nuovo centro e mutò l'orientamento degli assi viari in direzione Est-Ovest, rispetto a quella di origine romana; il Palazzo del Comune (attuale Palazzo Reale), sorto accanto a quello arcivescovile; il Castello di Porta Giovia, ampliato poi nel Castello Sforzesco; l'ospedale Maggiore e Lazzaretto, ecc. Il mercato (Verziere) si collocò a Est del Duomo, le botteghe artigianali si aprirono lungo le strade che ancora portano i loro nomi: via Orefici, via degli Spadari, via dei Cappellari, piazza Mercanti, ecc. Sotto gli Sforza, infine, si definì la struttura radiale delle nuove vie; M. fu inoltre dotata di una rete fognaria. La dominazione spagnola non apportò reali migliorie all'impianto urbano e le stesse "mura spagnole" (1548), che cinsero la città in un poligono a nove punte, parallelo alla cerchia dei Navigli, non avevano fini di razionalizzazione ma dovevano assumere la funzione di simbolo di potere. Una riorganizzazione dell'assetto urbano, attuata durante il dominio austriaco, rettificò le vie d'accesso alla città e trasformò i Bastioni in una circonvallazione di viali alberati; in quel periodo fu, inoltre, edificato il Teatro alla Scala. Durante l'occupazione francese furono realizzati l'Arena, l'Arco della Pace, nonché i primi giardini pubblici, segnale di una nuova attenzione per gli spazi pubblici. La grande espansione demografica, che seguì all'Unità d'Italia, rese necessario il controllo dell'espansione della città (piano regolatore elaborato da Berruto nel 1889). Molti erano i fenomeni urbanistici già in atto a M.: la molteplicità delle nuove linee ferroviarie (per Monza, Magenta, Peschiera e, più recenti, per Torino, Genova, Lecco, Piacenza) si era unificata nella stazione (1864), collocata appena fuori dalle mura (attuale Piazza della Repubblica), costituendo un nuovo polo di crescita cittadino; gli insediamenti popolari, bisognosi di spazio come i nuovi stabilimenti industriali, venivano realizzati all'esterno dei Bastioni; le esigenze della città avevano spinto all'istituzione di una nuova rete fognaria, di trasporti pubblici, di impianti per l'illuminazione e per l'acqua potabile. Fondamentale per la nuova fisionomia urbana fu, inoltre, la sistemazione di Piazza del Duomo e della Galleria Vittorio Emanuele, secondo il progetto dell'architetto G. Mengoni. Mentre l'edilizia popolare si espandeva nelle periferie, all'interno della cinta muraria furono creati quartieri residenziali borghesi, mentre la zona centrale del Duomo veniva connessa al complesso del Castello, a sua volta valorizzato dall'arteria circolare di Foro Bonaparte. La cerchia dei Bastioni si mutò in circonvallazione interna, mentre le zone estreme della città ottocentesca furono cinte da una circonvallazione esterna di viali, scanditi a loro volta da piazzali in corrispondenza degli incroci con le vie di uscita dalla città. L'espansione delle periferie prevalse, comunque, nei piani regolatori successivi (1912; 1934), rispetto a uno sviluppo armonico di queste zone. Ciò rese impossibili interventi successivi di qualche rilevanza, lasciando spazio solo ad azioni marginali e scarsamente risolutive. In epoca fascista alcuni quartieri vennero completamente ricostruiti (piazza Vetra, piazza Diaz, piazza degli Affari, Stazione centrale, ecc.) e furono aperte nuove strade (corso Italia, corso Littorio - attuale Matteotti -, piazza San Babila). Nel dopoguerra si realizzarono complessi di interesse pubblico in zone allora periferiche, ma oggi pienamente integrate nel tessuto cittadino: il centro direzionale di Porta Nuova; la Fiera Campionaria nella vecchia piazza d'Armi; Città Studi, posta a Est presso l'anello ferroviario; gli stabilimenti sportivi della zona di San Siro (Ippodromo e stadio di calcio).

Questi interventi furono accompagnati da un dilagare incontrollato dell'edilizia abitativa, che da un lato prolungava le periferie e dall'altro riempiva ogni spazio disponibile nelle aree più interne. Piccoli comuni limitrofi (Turro, Baggio, Niguarda, Lambrate, Affori, ecc.) rimasero assorbiti nel municipio di M., mentre a corona intorno alla città sorsero quartieri popolari (Comasina, Feltre, Forlanini, Gallaratese, Gratosoglio, ecc.). Ancora oggi le tendenze urbanistiche si appuntano su progetti di area, riguardanti, fra gli altri, il trasferimento della Fiera (progetto Portello), la creazione di un polo finanziario a Porta Garibaldi e di un nuovo polo universitario. La scelta di Milano come sede dell'Esposizione Universale del 2015, ufficializzata nella primavera del 2008, fu occasione per un rilancio dello sviluppo edilizio della città. Il fermento urbanistico determinato dall'Expo interessò direttamente l'area del nuovo polo fieristico di Rho e, indirettamente, gli altri grandi cantieri già aperti per la costruzione delle nuove linee 4 e 5 della metropolitana, del nuovo quartiere residenziale City Life e del nuovo palazzo della regione Lombardia in via Melchiorre Gioia. - Arte - Epoca romana: i resti archeologici dell'abitato di epoca romana sono scarsi. Rimangono tracce di un teatro di età augustea; avanzi del mausoleo ottagonale di Valentiniano II, presso San Vittore al Corpo; tratti di una grande via porticata sotto l'attuale corso di Porta Romana; le 16 colonne corinzie che fronteggiano la basilica di San Lorenzo, forse appartenenti a un tempio del II sec. ║ Medioevo: alcune basiliche milanesi, risalenti ai secc. IV e V, testimoniano la transizione dal tardo-antico al paleocristiano, dovuta in gran parte all'impulso del vescovato di Ambrogio. Fra queste ricordiamo: Santa Tecla, basilica maior, le cui fondamenta sono state rinvenute nei sotterranei del Duomo, a cinque navate con transetto spartito da file di colonne; San Giovanni in Conca, ad aula unica, di cui resta parte dell'abside; San Simpliciano, con pianta a croce latina e nartece, trasformata in epoca romanica; San Nazaro Maggiore, a croce latina, trasformata in età romanica. Il principale monumento paleocristiano milanese è, tuttavia, la basilica di San Lorenzo, fondata nel 350 circa, che conserva le strutture originarie, nonostante i rifacimenti successivi: presenta una pianta centrale quadrilobata con matroneo e si è congetturata una sua funzione di basilica palatina destinata alle sepolture imperiali, data anche la presenza di mausolei annessi, poi trasformati in cappelle. In particolare, quella di Sant'Aquilino conserva mosaici dei secc. IV-V, appena precedenti quelli di San Vittore in Ciel d'Oro, custoditi presso Sant'Ambrogio. La costruzione di quest'ultima basilica, fu avviata in epoca paleocristiana dal vescovo Ambrogio e dedicata ai Santi Martiri, solo dopo la sua morte fu dedicata al patrono della città. L'edificio attuale conserva di quello primitivo la pianta tripartita ed alcuni elementi decorativi. Fu più volte rimaneggiato: la parte oggi più antica è la zona absidale che risale all'VIII sec., mentre del IX sec. è il campanile minore (detto dei Monaci, perché incorporato al monastero benedettino) e del XII sec. le navate, l'atrio e il campanile maggiore. All'interno si trova l'altare d'oro di Volvinio (IX sec.), che testimonia l'alto livello conseguito dall'arte orafa nel periodo compreso tra l'età bizantina e quella ottoniana. Testimonianze dello stile romanico-lombardo sono offerte dalle chiese di Sant'Eustorgio, San Babila, San Celso, San Sepolcro, Sant'Eufemia, San Calimero, Santa Maria la Rossa, malgrado le modifiche subite in epoca successiva. Di grande interesse l'abbazia cistercense di Morimondo (V.), fondata nel 1136 da monaci francesi, e l'abbazia di Mirasole, fondata dagli Umiliati nel XIII sec. Al XIII sec. appartengono le abbazie di Chiaravalle Milanese (completata nel XIV sec.), che vanta la più bella torre nolare della Lombardia, e di Viboldone, con facciata gotica e campanile con cella a bifore e trifore. Lo stile romanico si espresse in M. non solo nell'architettura religiosa ma anche in quella civile: del XII sec. sono gli archi di Porta Nuova e il Palazzo della Ragione o Broletto. Durante il XIV sec. l'arte viscontea operò una fusione tra romanico e gotico nascente di cui fu espressione il Duomo, la cui costruzione ebbe inizio, sul luogo dell'antica basilica di Santa Maria Maggiore, nel 1386 e si protrasse nei secoli, addirittura fino al 1800. Nella direzione della "fabbrica" si alternarono architetti italiani e stranieri, collaborazione che fece del Duomo la cattedrale italiana più direttamente legata alle esperienze del gotico d'oltralpe, particolarmente nell'esterno dell'abside dagli alti e stretti finestroni a sottili nervature. La sua costruzione fu intrapresa per volontà dei cittadini con l'avallo del vescovo Antonio da Saluzzo e del duca Gian Galeazzo Visconti, che donò alla Fabbrica le cave di marmo di Candoglia con il quale il Duomo fu edificato. La pianta è a cinque navate, tre nel transetto, di cui quella centrale è di larghezza doppia rispetto alle laterali, con ampia abside poligonale e deambulatorio. L'interno si caratterizza per l'ampiezza, scandita dagli altissimi pilastri che recano, in luogo dei capitelli, tabernacoli con sculture. Le navate hanno altezza degradante e sono coperte da volte a crociera, mentre la luce filtra dalle numerose vetrate policrome. La facciata fu eretta a più riprese in stile gotico, a partire dal XVII sec. (su progetti di Tibaldi e Buozzi) e completata da Amati per volere di Napoleone. La caratteristica principale dell'edificio, pur nella sua eterogeneità, sta nel contrasto tra l'imponenza delle proporzioni e l'estrema minuziosità delle decorazioni. Pinnacoli e guglie esaltano lo slancio verticale che conferisce al monumento la sua peculiare leggerezza. La guglia più elevata raggiunge i 108,50 m e il numero complessivo delle statue che, in cima alle guglie o in apposite nicchie, decorano l'esterno della cattedrale è di 3.159. Sempre al XIV sec. risale la ricostruzione delle chiese di Sant'Eustorgio - al cui interno si trova l'Arca di Pietro da Verona (1336-39) di Giovanni di Balduccio, modello per la scultura milanese del secolo -, San Simpliciano e San Marco; tra le costruzioni civili, ricordiamo la Loggia degli Osii voluta da Matteo Visconti. ║ Rinascimento: i due maggiori monumenti milanesi del XV sec., Castello Sforzesco e Ospedale Maggiore o Ca' Granda, testimoniano l'adesione dell'arte cittadina alla nuova cultura rinascimentale, mediata dalla scuola toscana. Il Castello fu costruito per volere di Francesco Sforza sul luogo della precedente rocca viscontea. Il primo architetto fu Giovanni da Milano, cui seguirono, fra gli altri, Iacopo da Cortona e il Filarete. A quest'ultimo si deve, in particolare, la torre centrale che sovrasta la porta d'accesso, che andò in rovina nel 1500, ma fu ricostruita sul progetto originale. Già concluso nel 1466, il Castello fu arricchito dai successori di Francesco con altri elementi: la "ponticella" (Bramante), il Portico dell'elefante, il Cortile della rocchetta (Ferrini), la Loggia di Galeazzo Maria (Ferrini), la sala delle Assi, affrescata da Leonardo da Vinci, altre sale affrescate dal Bramantino e da Bembo. In epoca spagnola il complesso fu cinto da un'ulteriore cerchia di mura, poi abbattuta da Napoleone, che fece progettare il futuro Foro Bonaparte. L'Ospedale Maggiore, attuale sede dell'Università Statale, fu il primo ospedale laico d'Europa, iniziato nel 1457 su progetto del Filarete; in seguito vi lavorarono anche G. Solari e G.A. Amadeo. Nel XVII sec. furono realizzati interventi nel corpo centrale, comprendente il grande cortile e la chiesa, dagli architetti F.M. Richini, F. Mangone, G.B. Pessina. Nella seconda metà del Quattrocento a M. fu attivo Bramante, che esercitò una grandissima influenza sull'arte costruttiva locale. Egli lavorò al rifacimento di San Satiro e realizzò importanti interventi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie: la tribuna, il piccolo chiostro e la sagrestia vecchia, dove Leonardo affrescò la sua Ultima cena, una delle opere più importanti della pittura del Rinascimento. L'influenza di Leonardo è evidente anche nelle opere di alcuni suoi seguaci come G.A. Boltraffio, A. Solario, B. Luini, G. Ferrari. L'architettura cinquecentesca ha lasciato alla città Palazzo Marino (1553-58), opera di G. Alessi, il Palazzo Arcivescovile (1572-1604) di P. Tibaldi, la Cappella Trivulzio nella basilica di San Nazaro Maggiore, San Maurizio (1503-81) con affreschi di B. Luini. ║ Seicento e Settecento: in questo periodo trovò la sua massima espressione la pittura, con personalità come G. Ferrari, A. Fontana, C. Procaccini, Morazzone, D. Crespi, mentre la scultura si applicava quasi esclusivamente all'opera di decorazione del Duomo. Fra gli architetti dell'epoca ricordiamo F.M. Richini, che realizzò la chiesa di San Giuseppe (1607-1630), i palazzi Durini (1644), Litta, il portale del Seminario Vescovile. Nella seconda metà del Settecento si affermò la scuola neoclassica di G. Piermarini, che realizzò importanti edifici come Palazzo Belgioioso, il fronte di Palazzo Reale e il Teatro alla Scala (V. SCALA, TEATRO ALLA). ║ Dall'Ottocento ad oggi: allievi del Piermarini realizzarono numerosi edifici di stile neoclassico. Tra questi ricordiamo: la Villa Reale (di L. Pollak), Palazzo Serbelloni (di S. Cantoni), l'Arco della Pace (di L. Cagnola), l'Arena (di L. Canonica). Fra le testimonianze più rappresentative dell'arte ottocentesca, la Galleria Vittorio Emanuele II, opera dell'architetto G. Mengoni, cui si deve anche la sistemazione di piazza del Duomo. Espressioni dello stile Liberty sono invece il Palazzo Castiglioni del Sommaruga e la Villa Romeo (oggi clinica Columbus). Dopo la parentesi dell'architettura fascista, si assistette a una trasformazione in senso moderno e industriale della città; tra le realizzazioni architettoniche del dopoguerra ricordiamo: il grattacielo di M. di E. Soncini e il grattacielo Pirelli di G. Ponti e G. Voltolina. ║ Gallerie e musei: numerose sono le gallerie d'arte e i musei della città. La Pinacoteca Ambrosiana, creata nel 1618 dal cardinale Federigo Borromeo, ospita una straordinaria raccolta di opere di pittura e grafica (realizzate da artisti quali Leonardo, Raffaello, B. Luini, A. Solari, Tiziano). La Pinacoteca di Brera, istituita alla fine del XVIII sec., conserva opere raccolte in epoca napoleonica, per lo più di pittori veneti e lombardi dei secc. XV-XVIII. Segnaliamo, in particolare, alcune tele di Raffaello (Sposalizio della Vergine), del Veronese (Battesimo e tentazione di Cristo), di Tiziano (San Gerolamo). Fra le opere di artisti stranieri ricordiamo il Ritratto della sorella di Rembrandt e l'Ultima cena di Rubens. Nel Museo Poldi-Pezzoli, creato da G.G. Poldi Pezzoli, sono esposte opere della scuola lombarda (Giampietrino, Luini) e veneta del Cinquecento e opere toscane dei secc. XIV-XVI (Piero della Francesca, A. Pollaiolo). Fra le gallerie d'arte, merita di essere citata la Galleria Nazionale di Arte Moderna. Di grande interesse il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, inaugurato nel 1953, con la più vasta raccolta esistente di modelli interpretativi dei progetti e degli studi leonardeschi. Nelle 24 sezioni tecnologiche e scientifiche specializzate, organizzate secondo un criterio tematico (orologeria, informatica, ecc.) sono conservati importanti pezzi come l'Elea, il primo elaboratore elettronico italiano e il laboratorio della nave Elettra di G. Marconi. I Musei del Castello costituiscono, nel loro insieme, uno dei più estesi e articolati complessi museali italiani. Le Civiche raccolte di arte antica partono da reperti tardoimperiali per giungere alla Pietà Rondanini di Michelangelo; ad esse si aggiungono la Pinacoteca, le Civiche raccolte di arte applicata, l'archivio e la Biblioteca Trivulziana. ║ Provincia di M. (1.983 kmq; 3.720.789 ab.): comprendente 188 comuni, è compresa fra la regione collinare prealpina e il Po, fra l'Adda e il Ticino; confina a Nord con il Varesotto e il Comasco, a Est con il Bergamasco e il Cremonese, a Sud-Ovest e a Sud con le province di Piacenza e di Pavia e a Ovest con quella di Novara. Centri principali sono: Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Legnano, Lodi, Paderno Dugnano, Rho, Seregno, Lissone, Desio, Abbiategrasso, Corsico, Melegnano, Melzo. Marginalmente bagnata dal Ticino, dal Po e dall'Adda, è solcata da numerosi altri fiumi, quali l'Olona, il Seveso, il Lambro, e il Lura; integrano la rete idrografica i molti canali artificiali utilizzati per la navigazione e per l'irrigazione. Ricca di acque e di risorgive, la media e la bassa pianura è ampiamente sfruttata con un'agricoltura intensiva, con ingente produzione di riso e foraggi, e con un allevamento razionale (bovini, suini). Procedendo verso Nord, si entra nella zona coltivata a cereali (frumento, granoturco), del gelso e dei prodotti orticoli, mentre l'attività economica preminente è quella industriale, fra le più diversificate d'Italia. Localizzati in particolare alla periferia di M. e nel settore settentrionale della provincia, prevalgono i complessi metalmeccanici, siderurgici, tessili e chimici. L'attività commerciale si avvale di una fitta e ben organizzata rete di comunicazioni, sia stradale, sia ferroviaria. La popolazione si concentra soprattutto nelle zone più industrializzate intorno al capoluogo.

Milano: la basilica di Sant'Ambrogio

Manifesto annunciante il programma di una stagione teatrale e il programma stesso. ║ Manifesto pubblicitario di ampie dimensioni affisso ai muri o collocato in intelaiature particolari ai lati delle città.

Voce latina: riposo, pace. Prima parola di una preghiera d'invocazione per i defunti (V. REQUIEM AETERNAM) usata per indicare la preghiera stessa. ║ Messa da r.: messa solenne per i morti, così chiamata dalla prima parola del suo introito secondo il messale tridentino. ║ Composizione musicale che accompagna la celebrazione della messa da r. Si articola nelle seguenti parti: Introito (R.), Kyrie, Graduale, Tratto, Sequenza (Dies irae), Offertorio, Sanctus-Benedictus, Agnus dei, Comunione (Lux aeterna). Tra gli autori principali di messe da r. si ricordano G.P. da Palestrina, W.A. Mozart, L. Cherubini, R.A. Schumann, G. Verdi e I. Pizzetti.

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()